当代艺术不仅介入太空、大地、社会,也极其细腻、敏感、诗意地介入普通人日常、琐碎的微观生存、生活秩序和精神世界,正如歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749-1832)所说“除了艺术之外,没有更妥善的逃世之方;而要与世界联系,也没有一种方法比艺术更好。”

当我们置身于工业化、数字化的浪潮里,往昔乡土社会中温情脉脉的人情纽带被冰冷的现代工业体制摧毁,人们倍感孤独。在这样的困境中,艺术以其柔软敏锐的触角深入个体的生存境遇,试图唤醒觉知,重新连接人与人、人与社会、人与世界的关系。

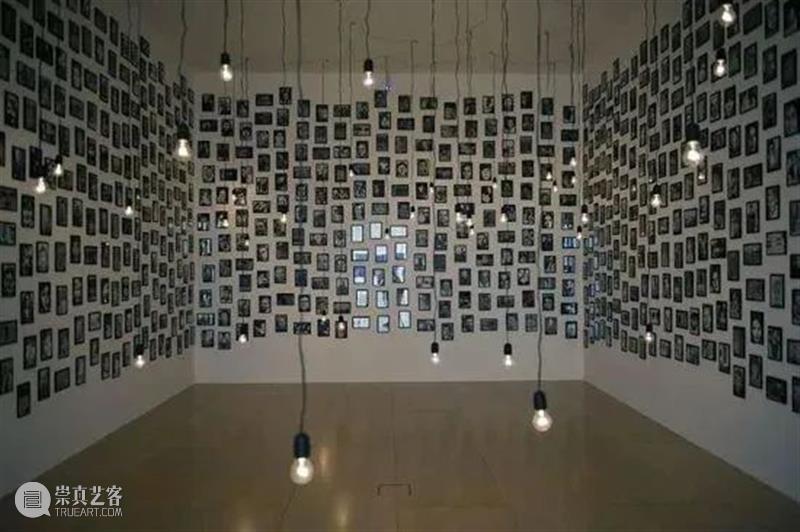

设立于日本濑户内的The Heart Archive(心脏档案)于2010年创建,是法国艺术家波尔坦斯基(Christian Boltanski,1944-2021)持续而长期的一项创作实验,在这里,参与者可以录制自己心脏跳动的音频,存入“心脏档案”。“心脏档案”至今已收集了超过十余万人的心跳音频,建立了一个公共的,关于死亡和回忆、消失与逝去的生命档案库。在其中,参与者也可以听到档案中其他人的心跳——人类因而彼此连接了起来。

??向左滑动查看

波尔坦斯基,《心脏档案》, 2010,?图片来自网络

2002年,中国艺术家宋冬的父亲突发心肌梗塞而离世,全家陷入极度的痛苦中,尤其是母亲赵湘源受到了巨大的刺激,任何方式都不能将她从封闭的悲痛中带出。而母亲秉承着那代人“物尽其用”的原则,从上世纪50年代开始不断收集和储存的生活杂物——布料、旧衣鞋、废电线和铁丝、废弃炉子、不计其数的塑料瓶盖、化石般的洗衣皂、堆积如山的药品...... 此刻成为了她唯一的精神安慰。这些承载了家庭生活记忆的物件让她感到安全和温暖,弥补起父亲走后内心的空缺。但这些物品堆满了家人的居住空间,令人无法喘息,家中两代人为此经常产生冲突。

最终宋冬以艺术作为媒介,和母亲一起用堆攒在家的物品,共同创作了大型装置艺术作品《物尽其用》(Waste Not)。这件作品在纽约现代艺术博物馆、杜塞尔多夫美术馆等多家全球重要的美术馆中展出,不仅弥合了两代人对“物”在观念上的代沟,更使母亲对父亲私人、封闭的思念和情感,化作与更广泛的普通人之间的共鸣、共情与连接。

宋冬,《物尽其用》,2009,纽约现代艺术博物馆(MoMA)展出现场,?佩斯画廊

“我?直希望能和她有个具体事情的联系,能多?些真实的交流,甚至希望她对这个世界多?点了解,?如上个网啊,?如淘个宝啊,?如发个快递啊,可是在她多年的生活状态下,这些对她都是多余而陌生的。”这是艺术家胡尹萍对母亲以前生活状态的观察。这也是她自2015年开始实施“胡小芳”艺术计划的初心开端。从以“小芳”名义收购母亲的毛线帽开始,继而拓展到全国各地城镇妇女的群体性参与。胡尹萍根据自身遭遇来同理阿姨们现实中的处境,制定不同阶段的织制主题。这些遭遇所具备的现实性、社会性和时代性最终使整个作品呈现出深刻而丰富的面貌。

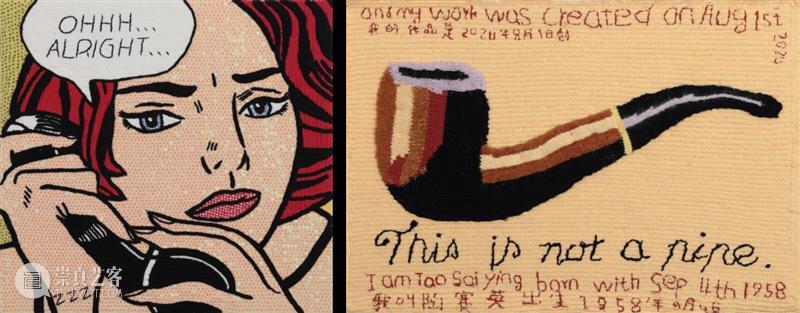

2024年,艺术家胡尹萍受苏州当代美术馆邀请来到了苏州工业园区,与15位退休阿姨一起花了2个月的时间以手工针织的方式重现了17件东西方艺术史上的经典作品。艺术与生活的烟火气,生命的温度与人情味儿,以及她们被忽视的创造力,都凝聚在这“一针一线”之间。这是当代艺术对今天社会的老年龄化进程卓有成效的一次介入实践,为老年人带去了意想不到的心理与生活慰藉。

左图:张真珍,《Ohhh… Alright…》,综合材料,钩针编织,96x91cm,2024,?苏州当代美术馆

右图:陶赛英,《形象的背叛》,综合材料,钩针编织,63.5x94cm,2024,?苏州当代美术馆

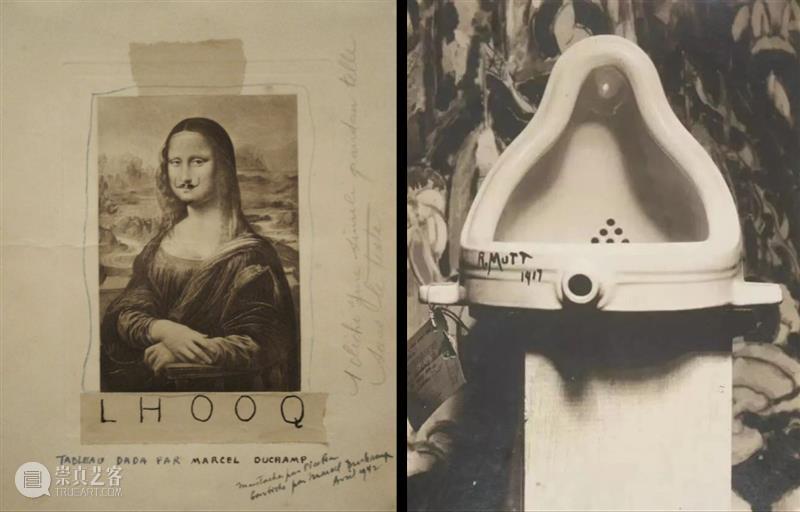

20世纪初,第一次世界大战期间,瑞士、德国、法国的达达主义艺术家,用无厘头的方式,发泄战争带来的恐惧和痛苦,同时,以调侃、讽刺、破坏的姿态,挑战西方主流的理性传统和经典审美。艺术家彻底背离宏大的艺术叙事,用生活中随手可得的日常现成品、偶然临时的碎片,拼贴、表演、游戏、演说,杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)给蒙娜丽莎画上了胡子,用小便池颠覆了艺术的定义。

左图:杜尚,《L.H.O.O.Q》,设计手稿,1919,?图片来自网络

右图:杜尚,《泉》,现成品,1917,?图片来自网络

在其他艺术家用颜料、画布、计算机软件、人工智能,甚至火箭来创作的时候,90后艺术家葛宇路却以黑色幽默、调侃、诗意的方式,用大多数人看来无聊的生活碎片来创作。对于他来说,日常、琐碎、被忽略、无价值的事情,反而有趣,他通过自己的创作在人与生活、人与人、物与物之间重新塑造出了一套新的价值体系,与无聊、琐碎、焦虑的日常生活和解并赋予其诗意。

在湖北美术学院期间,葛宇路每天早上从学校旁的一座山上,捡块石头带到课堂,晚上再扔回去,第二天又如此重复。没想到一个简单的背离日常生活逻辑的行为,引发了生活的震动,不少同学指责葛宇路:“你以为你是谁?你有什么资格这样做?你做这个有什么意义?”

在中央美术学院毕业前夕,葛宇路以自己的名字做了一个真实的路牌竖在街头,将北京的一条无名道路命名为“葛宇路”,并逐渐被周围的居民、快递小哥乃至交通警察误以为真,百度地图、高德地图等服务系统也将其收录,市政路灯还以“葛宇路”的名称进行编号。

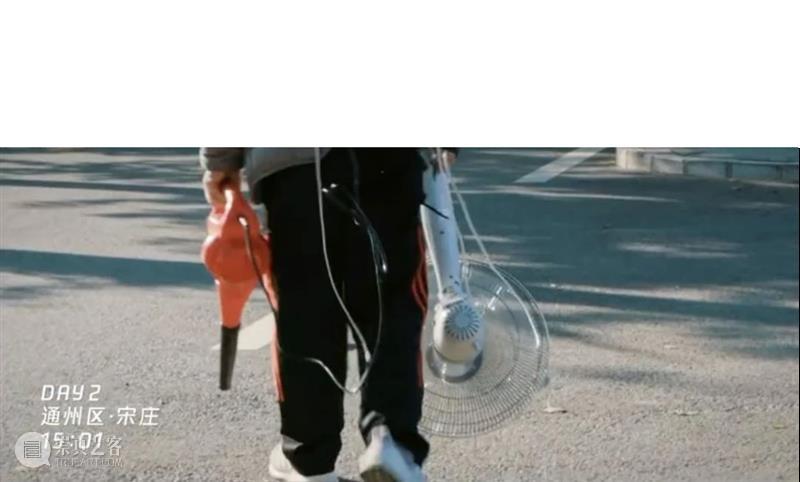

2019年秋天,葛宇路用人工、风扇等各种方式将一封给女朋友的情书,从燕郊吹到了海淀,全程69公里,耗时67小时。作品在2020年传播开后,无意间戳中了人们在特定状态下的隔离之苦与人际疏离,影片在网络上引起了非常大的反响。

??向左滑动查看

图1:葛宇路,《吹往北京的风》,行为,2019,?图片来自网络

图2:葛宇路,《吹往北京的风》,行为,视频截图,2019,?图片来自网络

图3:葛宇路,《葛宇路》,行为,2017,?图片来自网络

图4:葛宇路路牌被拆除的当天,双井街道办主任正被团团围住接受采访。事后路牌被收走,现馆藏于双井街道办 ?图片来自网络

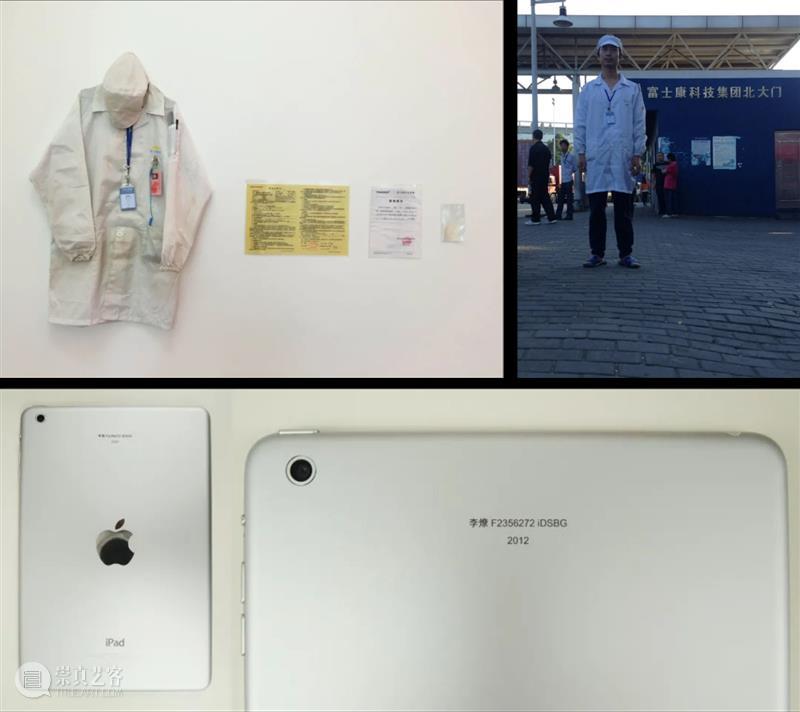

同样是通过当代艺术介入日常生活的80后艺术家李燎,则更多的参与到社会机器的生产运作系统中,对制度进行反思和质疑。2012年10月,李燎通过深圳龙华区的招聘市场应聘进入深圳富士康(龙华园区)当一名流水线工人,任职在iDSBG事业群SMT 制造课,岗位为焊前AOI。当结余后的工资足以购买一部该部门的产品(iPad mini Wi-Fi 16GB)时,他提出了离职,整个过程一共持续了45天。这个名为《消费》的介入作品,冷静、客观,不动声色地揭示了消费社会背后隐蔽的阶层关系以及其中的系统运作与操控。

李燎,《消费》,行为、工服、工牌、上岗证、劳动合同、ipad mini,整体尺寸可变,2012,?图片来自网络

李燎,《消费》,行为、工服、工牌、上岗证、劳动合同、ipad mini,整体尺寸可变,2012,?图片来自网络

除了以上各种艺术介入个体微观生存的方式,还有部分艺术家们以不同的方式探索人们内在深处的精神世界。

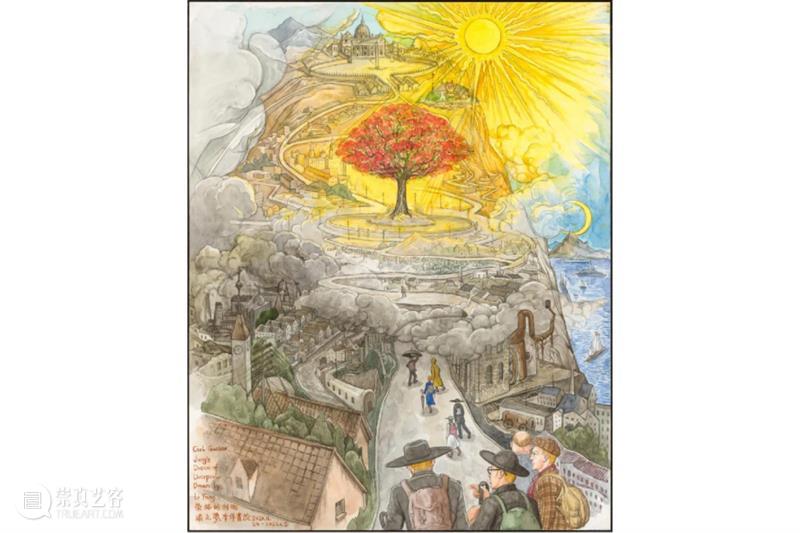

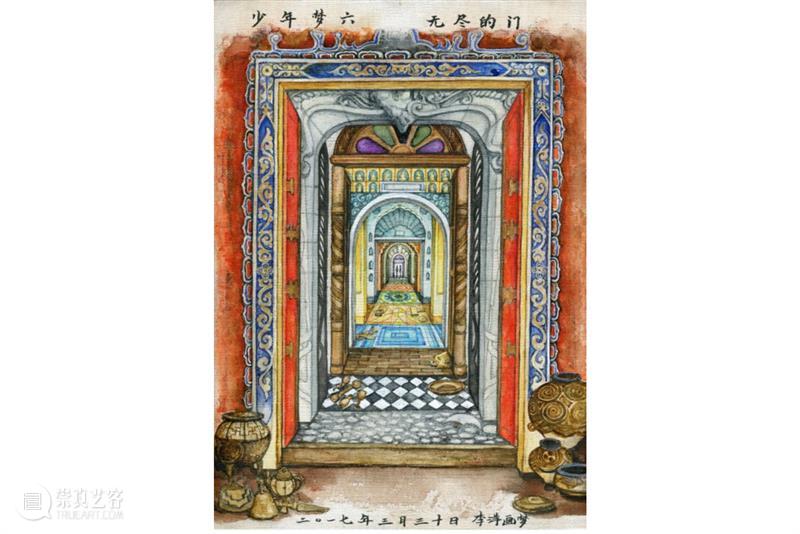

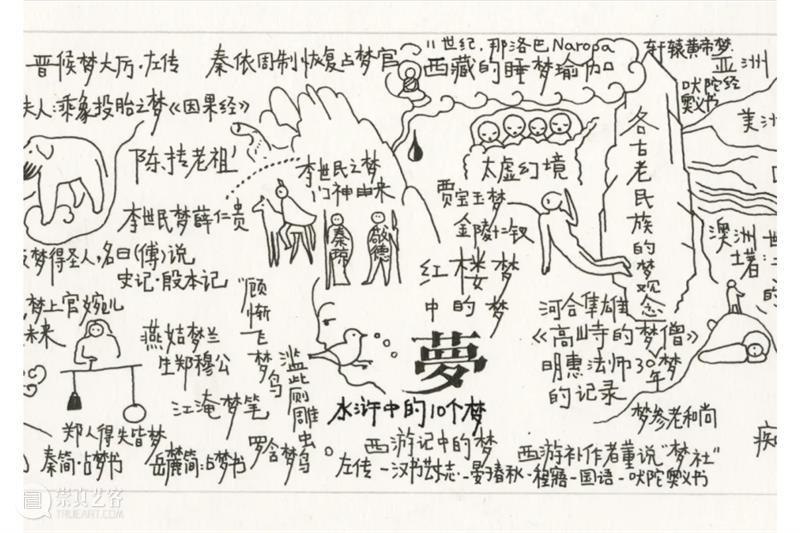

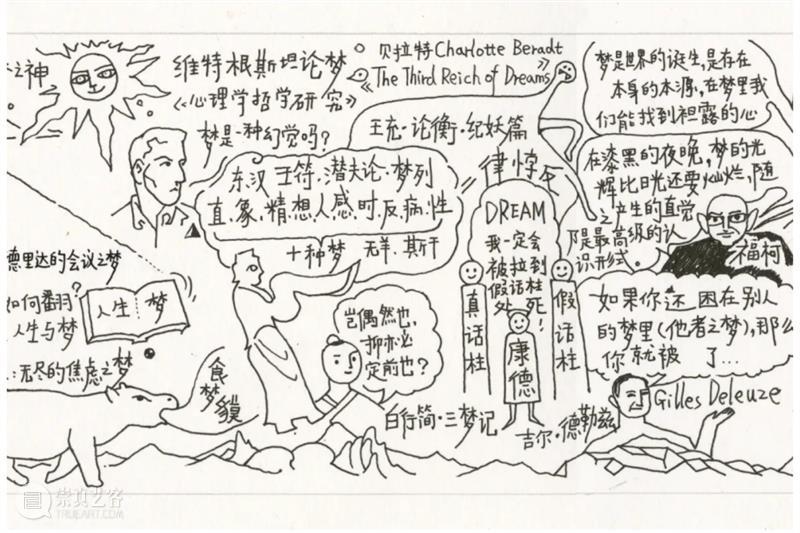

李洋,中央美术学院壁画系副教授,也叫“李洋化梦”,他用艺术的方式对“梦”进行田野调查,探索个人以及集体内在深处的精神意识,并对某些创伤进行疗愈。“李洋化梦”从17岁开始画梦,至今34年,用文字记录了自己六千多个梦境,用油画、水彩、壁画、数字艺术、装置、图形设计、社会行为艺术、科学实验各种不同方式和风格表达出一千个以上的梦境。其中有关于童年和少年的梦、动物与植物的梦,以及山、水、火等自然元素的梦,还有清明梦,这些梦充满了奇思妙想和不同的情绪,或者具有哲学色彩,甚至预言性。

不仅记录自己的梦,李洋还设计了“梦的登记表”,记录、画下朋友、网友的梦,表格中有做梦者的年龄、职业、梦的颜色、内容等。2015年,李洋发起成立了“梦研究所”,陈列他多年来关于梦的作品、资料、日记,同时也收集了许多人的梦境记忆,这既是他存储梦、进行研究和创作的空间,同时也为艺术史与心理学工作者积累了研究资料。2019年,李洋收集了不同身份、性别、年龄、行业人们的366个梦,每天画一个,形成巨大的梦之网络、梦的共同体,通过体验、感受、联想、分析、描绘梦境,实现了转译、疗愈他人的内心精神世界,从集体社会的层面关注个体的心理与历史叙事的关系。

??向左滑动查看

图1:李洋,《苏醒的梦洋》,壁画,500x800cm,2015,?李洋

图2:李洋,《被联合起来的366个人类的梦》, iPad绘画,最大尺寸600×600cm,2019-2020,?李洋

图3:李洋,《荣格的利物浦之梦》,纸本水彩,50×40cm,2020-2021,?李洋

图4:李洋,《无尽的门》,布面丙烯,29x21cm,2017,?李洋

图5:李洋,人类探梦简史导图(之一)局部,?李洋

图6:李洋,人类探梦简史导图(之一)局部,?李洋

“眼神凝视比任何口头谈话都能实现更多的交流”,著名行为艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovi?)用凝视的方式触达一个个陌生人的内心世界。2010年3月14日开始,阿布拉莫维奇在纽约现代艺术博物馆中庭放置了一张木桌和两把木椅。一场历时两个半月的行为艺术开始了。她每周6天,每天7个小时,岿然不动的坐在其中一把木椅上。一袭遮住脚面的长裙,一头自由垂落的黑发,全程保持着雕塑一般的神态,用相同的凝视回应每一个坐在她对面的人。成千上万的观众排队等待与阿布拉莫维奇的对视时刻,人与人之间最平凡的接触在这个特殊的时空变成了不可抗拒的情感催化剂。

??向左滑动查看

阿布拉莫维奇的“凝视”,纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art)现场,2010,?Jonathan Muzikar

从本质而言,艺术介入个体的历程,是试图使个体从异化回归本真的历程,是对存在意义的追问与重新建构。艺术以多种感知形式为媒介,重塑个体与外界的关系。它不再是高高在上的陈列品,而是融入生活肌理,引导个体在日常的沉沦中思索本真的存在,编织那已然断裂的情感纽带。

拓展阅读书目推荐:

[1](法)米歇尔·福柯(Michel Foucault),《疯癫与文明》(Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason),刘北成、杨远婴译,生活·读书·新知三联书店,2019

[2](瑞士)卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung),《原型与集体无意识》(The Archetypes and the Collective Unconcious),王怡译,上海译文出版社,2020

[3] 周彦华,《艺术的介入:介入性艺术的审美意义生成机制》,中国社会科学出版社,2017

[4](英)威尔·贡培滋(Will Gompertz),《现代艺术150年:一个未完成的故事》(150 Years of Modern Art in the Blink of an Eye),王烁、王同乐译,广西师范大学出版社,2017

[5](奥)西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud),《梦的解析》(Die Traumdeutung),周艳红、胡惠君译,上海三联书店,2008

[6](德)马克思·韦伯(Max Weber),《经济与社会》(Wirtschaft und Gesellschaft),阎克文译,上海人民出版社,2010

[7](美)巫鸿,《物尽其用——老百姓的当代艺术》,上海人民出版社,2011

[8](英)费顿出版社(Phaidon Press),《无墙的学院:36位世界顶级艺术家的艺术和生活课》(The Academie X:Art and Life Lessons from 36 of the World's Top Artists),李军、高远译,辽宁美术出版社,2021

* 本文中部分艺术家作品图片均来源于网络,版权归艺术家及其机构所有,仅作为学习分享用途。如有授权问题,将立即移除。

撰稿人:吴澄、钱天慈

查看更多信息和获取最新消息

欢迎关注苏州当代美术馆订阅号:

@苏州当代美术馆

-END-

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享