原文发表于《艺术史与艺术哲学集刊》第三辑

伊夫-阿兰·博瓦《作为模型的绘画》《无定形:使用指南》中文版发布&国际研讨会

续上期讲座内容

嘉宾讨论

主持人:那么接下来,我们就进入到第三环节,就是要请与会的嘉宾就博瓦的书还有他刚才的演讲等进行讨论。在嘉宾们都发言和提问完之后,我们再由博瓦教授统一进行回应。接下来我们就请意大利国立21世纪当代艺术博物馆艺术总监,国际著名策展人侯瀚如先生先发言,我们有请侯先生。

侯瀚如:

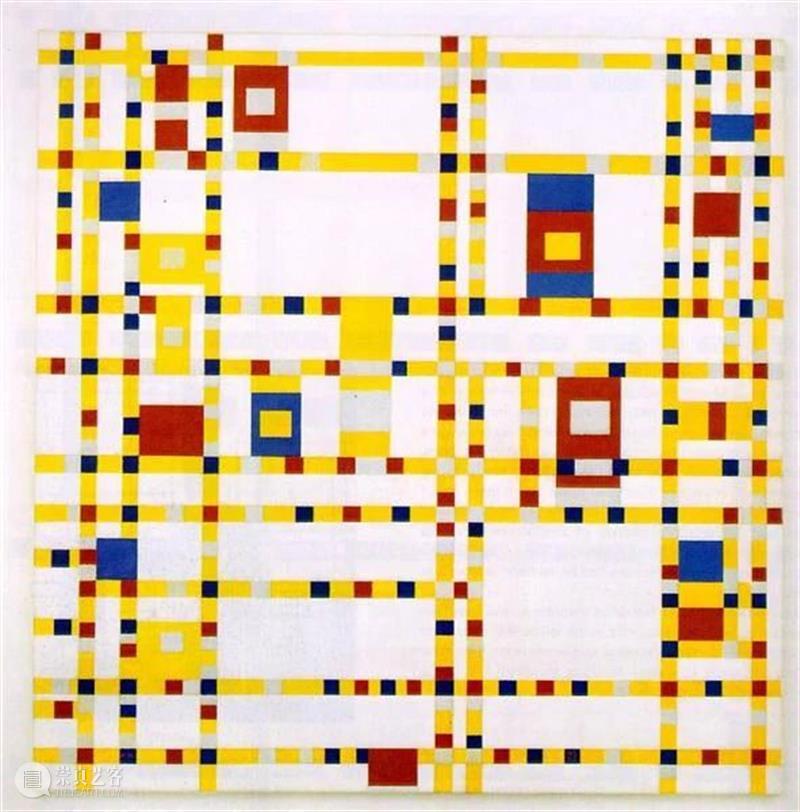

你们好,谢谢诸葛教授。Bonjour, Professeur Yve-Alain Bois(法语问好). 那我就用中文讲,其实我现在讲话有点不知道应该用中文法文还是英文,还是意大利文?有点混乱了。刚才伊夫·阿兰提到这个蒙德里安,让我非常感动。记得我小时候,大概十四五岁,我在广州,第一次看到蒙德里安的作品。那是一本特别小的书,64开本左右。是亲戚从香港带过来的,台湾出版的一套介绍现代艺术的从书。里面有一本是蒙德里安的。我看到这本小书时,不知道为什么忽然间眼泪就流出来了。蒙德里安的画,很简单,就是黑白,红黄蓝。就是这么简单的颜色和构图。这可能是我有生以来第一次看到一件艺术作品可以让我禁不住流泪。这应该是挺神奇的一种感觉。蒙德里安的作品一般来说是非常让人镇静、让人肃然起敬或者很理性的。但是他背后的有一种非常强大的,可以说是非理性的力量。这种非理性的力量是超越世俗感情的。他一直是受通神学(Theosophy)的影响。这里有一种绝对让人感动的力量。这样一种精神,我想也是刚才那个伊夫阿兰提到的绘画作为一个model,一个模型的意思,也让我感觉到为什么他会之后也谈到“非定形”这样一个展览。这个展览实际上也是让我非常感动的一件事,也是二十多年前我在蓬皮杜艺术中心看到的,记忆非常非常深刻的一个展览。那个时候我即时写了一篇文章;刚才沈老师也提到了会把这篇文章第一次翻译成中文,作为“非定形”中文翻译版的一个附录包括在里面。那个文章当时是两个版本,一个是德文版本发表在Text zur Kunst杂志上。还有另外一个版本是发在伦敦的Third Text杂志上。,当时我跟这个Third Text ( 第三文本)这个杂志很有缘分。第三文本当时是在伦敦最早推崇多元文化,支持第三世界的艺术家的媒体。他们的工作是努力给非西方艺术家一个发表的平台。跟Third Text很有关系的一位艺术家就是David Medalla,在L’informe 这个展览里面有他的作品,叫“一个吹泡泡的机器(Bubble Machine)”,这个机器创作于1963-1965年间,David Medalla从菲律宾去到英国不久。在英国,他跟当地的艺术家发生了很多互动,当然也对当时的前卫实验运动很感兴趣。这个作品是在“非定型”(L’informe)这个展览中出现了。特别有意思的一点是这个展览里面几乎百分之百都是欧美背景的艺术家,唯一的一个就是来自第三世界的移民艺术家就是David Medalla。这个当时让我印象非常深刻。我感觉和它,当然还有它的作者,有一种说不清楚的,内在的精神性联系。David Medalla在创作这个作品的时候提出了一个很有意思的概念:他管这个叫作:auto creative sculpture(自动创作的雕塑),不是他来创作,是这个机器来创作。当然这一地跟“非定型”整个故事有着密切的联系,它“创作”出来的形状是一种使用很低价值的物质产生的不可控制的状态,是一个超越艺术家控制的过程的体现。刚才伊夫·阿兰提到Jackson Pollock(波洛克),不是他自己来画画,而是借用地球的吸引力,把油漆洒在地上形成了他的画面。当然也有刚才提到Robert Smithson,他的沥青洒在地上,形成的一个形状, 诸如此类。按同样的逻辑,这个吹泡泡机器是应用肥皂泡来形成的这样一种不可控制,当然也是很临时性的存在。另一方面,这个背后其实是有一点很特殊,体现的是当时David Medalla作为来自第三世界艺术家的经历。他是透过不断的艺术探索过程来寻找自己的文化身份。这个文化身份跟他这种飘荡的生活有直接关系。同时也跟他童年的记忆有关系。当他谈到这个Bubble Machine的时候, 他说到了最早的记忆:他小时候,日本人占领了菲律宾。一天,有一个抵抗战士被日本人追到他家里面,日本人开了一枪把他打倒。他看到战士倒在地上,嘴里流出了带血的泡泡。 这给他留下了一个非常强烈的记忆。之后还有很多其他关于泡泡形状的记忆,包括云的记忆,还有山谷,等等。所以到最后这个作品变成Cloud,云的状态。出现在1960年代初,大家都会把它看作当时的前卫艺术形式实验的一部分;到了1990年代初,当这个展览在巴黎出现的时候,其实也是一个很特殊的时候。首先是冷战的结束,同时,很重要的一点,那也是今天全球化开始的时候,还有后殖民主义讨论的滥觞,文化多元主义潮流的开始。这一系列的课题给这个作品重新出现带来一种新的背景,这个新的背景就是作为一个来自第三世界的艺术家,如何用一种“非定型”的策略来表达他对文化身份漂移、不断创造不断发明的探索。这一点在当时的这个展览里面显然没有很明确地被提出来,因而也成为了当时我写这个评论提出的一个问题:“为什么在这样一个大家都很热衷于讨论多元文化的时候,这个第三世界背景的课题,在这个展览的命题中没有很具体地被提出来,没有把它特殊的文化含义展示出来,而是把它看为英美实验艺术一个连续动作。”

接下来的话题可能大家都很熟悉,那就是对于非定形策略在不同文化语境的“应用”。这涉及在很多艺术家,特别是在1980年代的中国,前卫运动正在探索一种文化颠覆性的时候,所产生的一些作品。最明显的一个代表就是黄永砯。黄永砯也是跟David Medalla是同一年去世的。我们讲这两位,也是向这两位大师致敬。黄永砯在1987年做了一件历史性的作品。1987年就是“新潮运动”最高潮的时候。而且当时一个很重要的讨论就是到底中国传统艺术在现代性里还有多少价值。李小山当时提出中国绘画已经到了穷途末路。这些都是一些很激进的说法。黄永砯以一个非常超然又非常颠覆性的动作来回答这个问题:就是把两本书,一本是当时在美院里面经常使用的王伯敏写的《中国绘画史》和不久前翻译成中文的赫伯特·里德所著的《现代绘画简史》放在一起,扔到一台洗衣机里洗了两分钟。拿出来之后剩下的一堆烂纸浆就成为了他对这个中西文化,传统现代关系争论的一个回答。

很有意思的一点就是他不光是把这个不成形状的形状展示出来。他之所以做这样一个动作的出发点实际上也是基于对于非定形观念的独特理解。这个观念把偶然性和必然性既互相联系又互相矛盾的“真实性”都呈现出来了。他当时的整个工作都是借用《易经》占卜的这样一个过程来确定他要做什么。他当时设计了一个转盘,这个转盘里面有很多条文,这个转盘指定了他的行为。当然这个也跟杜尚的影响有关系。这个条文指定了他要把这两本书扔到洗衣机里而不是他自己的一个决定,而是一种很偶然的一种自动的决定。而这种自动的决定在某种程度上也是回应了刚才提到的David Medalla所说的吹泡泡机器说成的是一种自动创作的雕塑。实际上这种自动性也是一个非常重要的传达文化的当代性和历史命运之间关系的一个连接点。这个连接点实际上也回应了 “非定形”计划提出的一个论点(argument),艺术创作不是很简单地把低级材料变成高级作品,而更重要的是通过这样一个过程来表达物质存在或者世界运行的命运,这个命运就是熵(entropy)的命运。刚才伊夫·阿兰也提到, 熵是Robbert Smithson思想的出发点,是他的实验的形象体现。熵引导我们去讨论世界文明最后的命运是什么。

黄永砯在1990年到了法国以后,看了一本书(实际上是一本书的两个版本)。1985年,博伊斯(Joseph Beuys)、库奈里斯(Jannis Kounellis)、基弗(Anselm Kiefer)和古奇(Enzo Cucchi)四位艺术家被阿曼(Jean-Christophe Ammann)请到了巴塞尔去做了一个展览。在做这个展览之前,先请他们四个人做了两场很重要的对话,这个对话的主题就是探討,经历了两场世界大战之后,经历了很多危机之后,到70年代的石油危机,以及1980年代的冷战最高点,作为欧洲艺术家,或者西方原来文化身份的一个代表,还需不需要重新再建立一个新的文明?那么欧洲文明的一个中心的象征形象就是大教堂(cathedral)。黄永砯看到这本书以后,他就在1994年做了一个很有意思的提案。这本书的法文版跟德文版的题目有点不一样。德文版的题目就是对话,但是法文版的题目专门强调了要建立一个大教堂。那么他就在建立大教堂这个题目后加了一个问号:我们到底还需不需要重新建立一个大教堂?他就做了这么一件作品,这个作品就是把当时讨论的这个图放大放在墙上,然后,他就按来自《易经》和《抱朴子》的指示做了一套像做祭奠用的家具,把它们用朱砂涂成红色。然后上面就把这个书和四位艺术家他们的画册放到洗衣机里面洗了一下然后重新再把对话的书铺在桌子上,在这四个人每个人坐的位置上把各人的画册铺上。他占了一卜,得到的结果是,这个讨论的结果是“飞鸟遗之音”。这个意象给予他的作品最后的形状。最后他还解释,“飞鸟遗之音”就好像人吃完饭之后呕吐出来的东西。所以这个讨论有效无效就跟我们吃过饭呕吐一样。呕吐的形态和他的作品有一贯的联系。1992年,我请他在意大利Prato 的Pecci美术馆做了一件作品。

他也是为这个作品做了一个占卜,占卜的指示是,人吃进去的东西不能被消化,而这个不能被消化之物是什么呢?他就想,作为一个中国移民他每天吃的东西是什么?最基本的一个元素是米饭,那么他就把米饭变成他的作品。这个米饭做好之后进到肠胃里面不能消化。他当时画了一个肠子,这个里面有一个不能消化的一个物品,他正在那里做饭,然后旁边又写了一句和佛教相关的话,占了一卜,也用佛经来比较了一下,从佛经里面得到的结论,这个也是只有佛才能消化的东西,任何凡人都是不可能消化的。他就把这个意象弄到他的作品里。这个作品在Pecci美术馆,这个Pecci美术馆很特别,是一个环形的结构,有十个空间(galleries)。每个空间之间是有通道连接的。他就在中间的第五个通道里嵌入了一个大箱子。这个大箱子就是很简单一个木板过道。然后他跟我两个人就在派奇美术馆的地下停车场花了一个礼拜煮了250公斤米,然后每天煮好的米饭就运到这个场地里。先倒进去的米饭就发霉了,变成了黑色的。到开幕的那天拿上去的米饭就还是新鲜白色的,冒着热气。这是一个很有意思的一个动作。这个就是他利用这个“非定形”的“自动雕塑”的侧罗给美术馆提出的一个挑战性的课题。美术馆能不能消化这样一种我们每天都在吃的食物?作为一个普通的中国人,一个来自“他文化”的艺术家每天吃的东西能不能在这里被消化?这个很明显是一种机构批判(institutional critique)的宣示(statement)。这个宣示在一定程度上也跟David Medalla作为艺术家更广泛的活动相呼应。David Medall1964年-1965年在伦敦就创立了Signal Gallery。这是很有名的一个艺术空间。当时很多在伦敦活动的非西方的和非主流的艺术家没有地方去展出。当时他还不到三十岁,就跟一些朋友创立了这样一个空间。在这个之后他又就创立了一个“蒙德里安的粉丝俱乐部(Mondrian Fan Club)”。他在美国很偶然地遇上了Adam Nankervis,创立了这个粉丝俱乐部,然后在周围吸引了一大批来自各种文化的艺术家来参与他们的活动,这种活动不仅是大家一起来展览,更重要的是来宣示一个主张,就是在主流美术体制之外我们还可以做什么?艺术家能不能起到对机构进行批判,或建立某种另类的机构(alternative instition)。当然这个也让我们回想到黄永砯1986-1987年在厦门创立的“厦门达达”,一个艺术家自发的团体,实现了一些非常激进的(radical)行动。David Medalla还在伦敦自己创造了一个伦敦双年展(London Biennale),这是极其开放的一个双年展。这个双年展没有任何机构,没有任何结构,只是号召大家一起来参与。

“非定形”这样一种意象、观念及其策略可以,而且应该被引申到关于艺术体制的“非定形”的替代方案的探讨。

谢谢。

主持人:谢谢侯老师的精彩分享。接下来我们请清华大学教授汪民安老师发言。

汪民安:

因为现在书我还没收到,所以我们也没有看到博瓦教授两本书。我觉得就刚才听的那个博瓦教授的发言,我就觉得非常有意思,也非常受启发。他讲了这三个展览,他讲了三个答案。就策展过程而言,对我来说,虽然他把自己的这个策展归咎为一个研究。(值得肯定的是这件事确实是一项研究),但是,我觉得他这个策展还是有很多新的发现的。在这个策展的过程当中,他有时候是会碰到一些意外,或者说是一种例外。博瓦教授并不能把一些东西事先完全准备好或者说规划好。所以他把很多例外情况也纳入到他的规划过程之中。这个策展实际上除了是个研究之外,还是一个发现和创造的过程。对于这个策展本身来讲,在某种意义上也是一件作品。他做一个展览就像一个艺术家创造一件作品一样。这个展览本身就是一件艺术作品。在一开始,结果就是未知的,也无法确定他会做成一个什么样的展览。所以这个展览是从整个展览过程中不断发现和形成的。我觉得这是一个非常有意思的一个过程。

对于我来说呢,刚才博瓦教授说的这几点我非常受启发,也确实是学到了很多东西。但是我也想有一点补充的自己的看法。那就是关于蒙德里安的个展,如果按照博瓦教授的说法,可以称之为是“关于没有文字的艺术史”,再具体一些是关于蒙德里安的一部艺术史。我觉得这个想法非常好,但是关于艺术史的问题,除了这一种说法(博瓦教授特别强调的连续性)之外,可能还有很多其他的叙述方式。博瓦教授把蒙德里安的几件作品(尽管我不是研究蒙德里安的专家),这几件作品都是艺术史家觉得很重要的一些作品。他把这些作品给排除在外,为了着重强调蒙德里安本身的那种连续性。这个其实是一种通常的艺术史的写作方式。或者说是强调蒙德里安整个从开始到结尾的一种非常理性化、连续的、完整的一个艺术史的过程。但是对于我来说除了这种艺术史的写法(或者说研究的方式)之外,我觉得艺术史(也许是不仅是艺术史,还包括其他的历史研究)还有别的方式。比如说,我简单说几种可能跟这种艺术史不太一样的方式:

第一种,就是我们受尼采的影响,尼采有部《谱系学》。福柯就受尼采很大的影响。他们特别强调整个艺术史是从原始艺术起源,或者说一个艺术家的时候说他的诞生,这到底是不是一个非常单一的、稳定的,或者说清晰的一个起源?不管是尼采也好,福柯也好,他们讲起源这个部分,都说起源是多种不同的原因在一个地方发生的那种激烈的冲突。起源并不是一个单一的点,如果说起源导致了整个历史的发生的话,各种各样的冲突、争斗和分歧,各种各样的意外就无法解释。所以不管是尼采也好,福柯也好。他们的谱系学其实是反对这种连续性的。我们要讲的是一种特别理性化的、清晰的历史,所以他们是对这个连续性问题提出质疑的。这个就是我想讲的第一个点:我们除了这种连续性的历史之外是否还存在一种分歧的历史?不管是哪个艺术家,我们是否应该把跟他那个主导的艺术作品有分歧的艺术作品排除在外?这就是我想讲的第一点。

第二种呢,就是关于历史的问题。不管是艺术家的历史还是整个艺术史的历史,甚至可以说是整个文化史。让我想到本雅明的一个观点。本雅明有一个非常有意思的观点,他在他的《历史哲学论纲》(他后期特别重要的一篇论文)中特别强调了:一个作者不管是一个作家也好,还是一个创作者也好,他总是有一件特别重要的作品。这个特殊作品特殊在他这件作品总是与他的主导性作品存在分歧。这个作品往往偏离了他所谓的主题思想,偏离了他的主导性的创作思路,或者说的他一生永恒关注的主题。很多作者都有这么一件特殊的作品。那么这个特殊的作品应该怎么来跟作者其他的作品发生关系呢?本雅明的原话是:"把一篇特别的作品从他的整个作品之中剥离出来,用作他一生的作品的全集。那个作品之中即保留出来了,又勾除开来了。"这是什么意思呢?就是说每一个艺术家都有一个非常特别的作品,这个作品跟他的所有的作品都发生了偏离,是一个非常特殊的“例外”。但是同时也许是他真正的主题。他的主题或许恰恰集中显示在这个例外作品当中。从这个角度来说的话,艺术家如果有一些跟他的常规思路、总体线索、主流作品完全不一样的作品的话。那么我们如何去对待这个作品?我们是不是应该把这件作品从他的所有作品当中一笔勾销?按照本雅明的观点来说,它既可以是一笔勾销,也可以视为能够体现他其他作品的全貌或者是他的真正的主题的存在。在这个意义上来讲的话,我觉得有时候也许例外(一个非常特殊的一个个案、一个特殊的作品)的话是需要我们认真对待的。这就是我讲的第二个点:关于那种艺术史是不是应该连续的、理性的,或者说是一个总体性的一个作品的展示史(呈现史)。

第三个呢,就是今年非常流行的瓦尔堡讲的艺术史。对于瓦尔堡来说,如果艺术家有一个非常有名的艺术作品,他做展览的时候就特别需要强调“好邻居”的概念。这个“好邻居”是完全意志性的,看上去完全没有任何关联之物的。他们在一个展览之中,就像他讲的在图书馆中不同的书可以随意并置起来那样。这个随意的、碎片化的并置,这个看起来完全是没有关联的并置,对瓦尔堡来说可能恰恰是揭示了其总体性。那么这个总体性,它到底是通过什么方式来展示?对本雅明来说也许是一个特殊的一个例外的、多余的作品来揭示总体性。但对瓦尔堡来说,这所有的作品之间都存在一种偶然性或者是例外状态,也就是全部的例外。在碎片化的基础上,它也能够升腾起一片总体性的星座。我觉得这几种就是我大概能够想到的关于艺术史的几种写法。对于意识性的作品,这种例外作品也许除了把他勾除(删掉)之外,也许还有一种就是我们把他进行一种认真的对待和讨论的。这是我听到博瓦教授讲到第一个展览的体会。

关于第二个展览。我非常喜欢第二个展览里面巴塔耶讲的卑贱物质主义还有博瓦教授举的那些例子。或者说那个展览的陈述方式让我非常的受启发。用卑贱物质主义这种方式来做一个关于前卫艺术的展览实际上是非常令我受用的。但这个里面我还是想补充一点。我对博瓦教授由衷的钦佩,也没有任何的质疑的意思,这只是我受到的一些启发。这个卑贱物质主义,我听了博瓦教授讲的,我是觉得也许还有一些东西是非常重要的,大概是可以纳入到这个主题中来的。比如意大利先锋艺术,他们对于垃圾的处理加工,包括曼佐尼的粪便这一类的作品。他们确实是非常有价值的,但是如果说还要有一些补充的话,那就是巴塔耶把这种“卑贱的物质主义”,尤其是这个“卑贱”这个概念。当然这个“base”它具有底部、下沉同时也有卑贱的双重含义。这个概念在巴塔耶那里除了有卑贱的含义之外,我们知道,巴塔耶那个哲学的思想是一个尼采式的想法,即越是卑贱的东西,就越是跟某种崇高的(神圣的)东西交织在一起。巴塔耶的这个卑贱不是一种纯粹的卑贱。卑贱的东西它是有神圣性的。它的神圣性、神性和兽性在巴塔耶那里是紧密相关的。同时这个卑贱与崇高也是紧密相关的。这一点恰恰说明,我们不断讨论的这些卑贱作品所期望达到的。就像从波洛克一直到劳申伯格到安迪·沃霍尔,他们恰恰是走的是卑贱的道路,但他们的背景和他们的隐含的、客观的含义最终对于艺术史来说却达到了经典的或者说是崇高的地步。那么就证明了:越是卑贱就越是崇高。就像巴塔耶所说:“越是兽性的东西就越是具有某种神圣性。”我觉得这个东西它是不可分开的。

这里面我还要补充的是关于博瓦教授讲的劳申伯格。劳申伯格确实是用很多垃圾来创作作品。但是劳申伯格对我们中国产生了巨大影响。他在1985年,在北京做了一个展览,那个时候如果用博瓦教授这个概念来讲的话,他确实是一个卑贱式的、卑贱物质的一个展览。但他深刻影响到了当时中国80年代的当代艺术。尤其是当时侯瀚如教授讲的——黄永砯。我觉得他们如果看到没有劳申伯格这个在北京的展览,那么中国所谓的“中国达达主义”(以黄永砯为主导性的艺术团体)是不会进行卑贱物质主义的艺术创作的。正是因为劳申伯格——我们把劳申伯格追溯到波洛克这种所谓整个卑贱的源头——我想正是劳申伯格把这类东西传到了中国。正是因为黄永砯他们对于劳申伯格,对于杜尚的理解,重新发起了一种所谓的亵渎。你可以说他从某种意义上是对神圣性的一种亵渎。这是一种在中国80年代的一种艺术创作的潮流。也就是他们的一种充分的、反崇高的,反神圣的动机。但是恰恰是这种反崇高的,反神圣的作品,正如侯瀚如教授刚才讲的那个《洗衣机》作品。洗衣机里面恰恰是两本崇高的、神圣的或者说精英的艺术说法,黄永砯对其进行一个清洗,进行一个毁灭,进行一种卑贱式的亵渎。但是黄永砯恰恰通过这件作品获得了他的那种崇高性或神圣性。这件作品,我们可以毫无疑问地说是20世纪中国80年代当代艺术具有经典地位的一个作品,那么这个作品是用什么方式获得的这个地位?就是以亵渎的方式,就是以那种卑贱物质主义。它是一个非常典型的卑贱材料、卑贱物质主义的一个作品,这个恰恰是它获得的那种最崇高的神圣性。通过对于一个神圣崇高的书籍,甚至说经典典籍的亵渎,来完成一个卑贱物质主义的作品,同时又获得了一个新的崇高和神圣的地位。我想这个非常符合,也非常严格地完成了巴塔耶的构想——就是越是卑贱的一种东西,它最终越是会获得崇高的一个地位。这个是我从博瓦教授这个非常有意思的展览中受到的一个启发。尤其是对于中国当代艺术也会产生非常有意义的一些影响吧。我就简单地讲这么多,谢谢大家。

主持人:好的,谢谢汪老师。接下来有请复旦大学哲学学院特聘教授、艺术哲学系主任沈语冰老师发言。

(未完待续)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享