原文刊发于《北京电影学院学报》2022年第2期

“媒介”(Medium)是电影里一种必不可少的连接人与世界、思想与影像的起到“中介作用”(Mediate)的一个界面。在《电影2:时间—影像》(Cinéma 2, L’image-Temps,1985)一书中,吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)不仅仅关注到了作为外延的技术媒介(譬如光、银幕、胶片),他认为,同样重要的是一种内在于电影之中的“具身”(Embodiment)媒介:“躯体”(Corps)和“大脑”(Cerveau)。德勒兹提出,“现代电影”[1]所体现的两个现象值得特别关注:首先是现代电影与“感知—运动”(Sensori-Motrices)模式的决裂,其次是现代电影对人物“内心独白”(Le Monologue Intérieur)的解体。“传统电影”(譬如经典好莱坞剧情片、古典戏剧改编的影片等)体现出了谢尔盖·爱森斯坦(Sergei M. Eisenstein)所提出的作为整体的“思想—影像”(L'image-Pensée)机制,而现代电影则“不是在讲故事,而是展开一系列的从另一精神状态推导出的精神状态,正如思想是由另一思想推论出来的一样”[2]。在现代电影的这一转向中,“躯体电影”(Le Cinéma du Corps)充分地诠释了“非思”(Non-Pensée)宰治之下世界的重负和肉身的疲倦,而“大脑电影”(Le Cinéma du Cerveau)又致力于以新思想的色彩和暴力破除“非思”领域的僵固与瘫痪。从“躯体”到“大脑”这一媒介的“离身化”(Disembodiment)转向,也暗示着现代电影的基本形态及其所象征的“人—世界”的连接方式可能已经发生了根本性的变革。

德勒兹在《电影2:时间—影像》里尝言:“那么,请给我一个躯体(Donnez-Moi Donc un Corps)。”[3]在现代电影里,承载“回忆”(Souvenirs)亦即回忆之不可追忆之处的、承载“思想”(Pensée)亦即思想无法抵达之处的介质正是“躯体”。“躯体电影”以某种日常或仪式的“躯体物理学”(La Physique du Corps)被组建,“它将所有往事的重量、所有来自世界和现代神经症的疲倦化作躯壳”[4]。在以往的戏剧或电影理论中,也存在大量关于“身体”(body)问题的讨论,譬如:“视听表现中,最重要的东西是什么?是人的身体”[5],“电影的全部就是关于如何在空间放置人物身躯”[6],“演员在身体中培植激情,同时又给身体添加了电能……认识身体上的部位,就是重建神奇的连锁关系”[7]等等。在《电影2:时间—影像》的英译本(Cinema 2: The Time-Image,1997)中,虽然“躯体”(corps)也被翻译成“body”(身体)而非无生命体征的“corpse”(尸体、死尸),但是,相对于以往理论家所秉持的“身体”概念,“躯体”以其非人化的具象表现似乎能够更为准确地诠释出“思想”/“我思”(Cagito)让位于“非思”这一状态下的混沌领域。首先,就性质上而言,“躯体”在电影中充当一种媒介,它不是分割“思想—影像”与“自我—世界”的障碍,也不是为了能够达到真正的思想必须克服的东西,“躯体”是使“思想”达到“非思”的寓所。其次,从功能上来说,“躯体”不能“思想”;但是躯体却强制、强迫“思想”自身去思考“非思”,让“思想”不断面对那些不能思想的东西,即溢出思想界限的领域,使得主人公被一个自身不能回答的问题所困扰。于是,“思想”通过“躯体”在“睡眠、酒醉、努力和反抗的过程中所能展示的能力、态度和姿势”[8]而被纳入“非思”的各个层面中,“电影通过躯体(而非躯体的中介),与精神、思想结成了联盟” [9]。

《热》(Heat,1972)电影海报

《热》(Heat,1972)电影海报

“日常躯体”(Le Corps de Quotidienneté)、“仪式躯体”(Le Corps de Cérémonie)是“躯体”所能延展的两个极端,这也是欲望依托所能延展的两种形式:欲望之满足(极度疲倦、思绪松弛、意识恍惚……)与欲望之不可餍足(欲罢不能、筋疲力尽、歇斯底里……)。“躯体”不仅是欲望的对象,也是欲望的发出者,欲望和躯体纠葛在一起,诠释出“非思”领域的影像世界:欲望的世界,亦即真实的生活。本着对某种真实时间的坚持和叙事诡计的消除,“躯体电影”一方面追踪和直击“日常躯体”的态度和姿势:疲倦、期待、失望(最初的构思和最终的态度,包含过去的时面和将来的范畴),进而间接地将时间置入了“躯体”,从而“躯体”能够成为一种异质于观众时间的电影时间的显示器,疲劳所指引的“非思”状态于是得到呈现,比如安迪·沃霍尔(Andy Warhol)在《吃》(Eat,1963)这部实验电影中用45分钟的时间拍摄一个吃鸡蛋的人。“仪式躯体”则与“日常躯体”对立,试图还原出在一些戏剧化效果中因“冲击”(Choc)而不能思考、精神恍惚导向的“非思”状态。从某种程度而言,“仪式躯体”即是让“日常躯体”置入特定装置所重新塑造的另一“躯体”:极端的、怪诞的、恍惚的躯体。沃霍尔出品的《肉》(Flesh,1968)、《渣》(Trash,1970)、《热》(Heat,1972)等实验电影大量展示了“地下人类”(人妖、妓女、脱衣舞娘、过度肥胖的人等)的猎奇生活。在这几部电影中,主人公被塑造成了一种说话如白痴,行动如丧尸,意识如瘾君子的怪诞状态。可见,在极度强调“仪式躯体”的实验电影里,“思想”的崩溃、“不可思考性”的将临与“躯体”的本能欲望所能延展之极限纠缠在一起。“思想”是清晰的、透明的,“非思”是“浑浊”(trouble)的、“黏糊”(empâtement)的,它们在某个边缘处颠倒、翻转、置换——是欲望触动了这一机关:“欲望使意识介入躯体,使之在躯体中变得‘黏糊’,使之在躯体中堕落。”[10]当然,“日常躯体”的疲倦和期待以及“仪式躯体”的崩溃和销魂可以同时出现在一部影片里。譬如在约翰·卡萨维蒂(John Cassavetes)执导的《影子》(Shadows, 1958)、《面孔》(Faces, 1968)等作品里,既是障碍又是手段的“躯体”通过依偎、厮打、缠绵等手段堆积交织,产生化学效应并分泌意义。并且,“躯体”的建构可能并不需要肉身的直接出场:比如菲利普·加瑞尔(Philippe Garrel)在影片《寻宝》(Le Révélateur,1968)中以色调的变化、纹理的差异、姿势的殊异为手段,在躯体缺席的情况下仍然建构出了不可见的、悬念性的、陌生的“躯体”。

《影子》(Shadows, 1958)

《影子》(Shadows, 1958)

《面孔》(Faces, 1968)

《面孔》(Faces, 1968)

以“躯体”为媒介本位的电影导演让—吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)、卡萨维蒂等,以其新锐的影像实验表明了其态度:在“躯体电影”里,人物不应该来自于故事或情节,而是要借由“躯体”的姿势去分泌出故事和情节。换言之,电影不是在讲述故事,而是在讲述其“躯体”的态度和生存方式,亦即欲望的寄居方式。在“感知—运动”情境为主导的传统电影中,人与世界、思想与影像的种种互动关系根据动作的中心力量分配,最终在“动作—思想”的协同运作中构成一个完整的“同一性”(Même)空间:“动作—神经经络空间”。然而,以“纯视听情境”(Les Situations Optiques et Sonores)为主导的“躯体电影”提供了区别于“运动—影像”的“时间—影像”,及其所对应的“内在性平面”——它们“是思想可能性的条件;但也是使思想的完整性、封闭性变得不可能,使真理陷入危机的条件”[11]。在这一吊诡之下,“躯体电影”被错置于两个空间。首先,是“前—动作空间”,因为“躯体电影”无法按照“感知—运动”模式进行建构,于是“动作—影像”的某种完整性被“躯体”的暧昧和意义的堆积拆解;其次,是“前—神经经络空间”,人们无法通过固定的视角去对“躯体电影”进行分辨,因为“非思”状态下的“躯体”无从选择,也无力通过清晰的言语完成自我阐释;于是,一种构成传统电影的强有力的内在完整性的“内心独白”被拆解了。“躯体电影”将完整空间拆解成交错空间,进而以“躯体”的不可分辨性反映出心灵变化亦即精神的不确定性。以上的例子主要涉及的是极端创作的一些实验电影,实际上,无论是“躯体”的(具体的渲染)还是“心智”的(抽象的建构),它们都是电影需要提供给人们的东西,毕竟“躯体和精神,感官与智力是无法分开的” [12]。

《寻宝》(Le Révélateur,1968)

《寻宝》(Le Révélateur,1968)

二、“大脑电影”:

“非思”之死亡亦即新思之可能

“躯体电影”使得“思想”最终让位于“非思”,概念澄清让位于影像表现。“躯体”的不可辨识性暗示着“思想”与“非思”在确定性和不确定性之间的对峙,故而其所展示出的“人—世界”的关系及其可能发生的脆弱变化“以紧张症、歇斯底里症、现实感丧失或妄想症的形式表现出来”[13]。在解决主体对于这个世界的信任问题这一工作上,“躯体电影”重构了主体的信仰对象:从“非思”的世界到“非思”的“躯体”——“不再是信任另一个世界,也不再是信任一个被再构了的世界。它只需要简单地信任躯体就可以了”[14]。全然凭借“躯体”的态度去理解世界、感知生活也是可行的,因为“躯体”是宇宙的胚胎、破土而出的种子,是世界与生命的证明;问题是,哪怕可以坚定地重新选择“躯体”作为主体之信任对象,“躯体—人物”因为与其自身的疲倦和过去的重负的对应,以致无所避免地趋向骨骼的僵化与肌理的皲裂。对此,德勒兹参考了安托南·阿尔托(Antonin Artaud)、维罗尼克·塔干(Véronique Tacquin)等人的理论,认为“躯体”这一媒介的衰退趋势不仅表现在卡尔·德莱叶(Carl Dreyer)、埃里克·侯麦(Éric Rohmer)、罗伯特·布列松(Robert Bresson)等执导的影片中最终沦为“木乃伊”(Momie)、“木偶”(Marionnette)、“模式”(Modèle)的电影自动装置,同时也隐喻着在混沌和“非思”的统治下,原有世界的色彩、音韵、味道的丧失。这一切都暗示着电影自动装置“已成为一种被分解的(Démontée)、瘫痪的(Paralysée)、石化的(Pétrifiée)、冻结的(Gelée)事物”[15],“器官在不断地疲乏,必须用猛烈的震撼才能使我们的理解力复苏”[16]。

《圣女贞德蒙难记》(La Passion de Jeanne d'Arc,1928)

《圣女贞德蒙难记》(La Passion de Jeanne d'Arc,1928)

《圣女贞德的审判》(Procès de Jeanne d'Arc,1962)

《圣女贞德的审判》(Procès de Jeanne d'Arc,1962)

《慕德家一夜》(Ma nuit chez Maud,1969)

《慕德家一夜》(Ma nuit chez Maud,1969)

米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)是代表现代电影的媒介诠释由“躯体”转向“大脑”的关键人物,“安东尼奥尼(的作品)是双重创作的完美例证”[17],印证了现代电影是“以两只不同的脚行走,其一是躯体,另一是大脑”[18]。“躯体电影”注重明暗的调度和景深的处理,却忽略了一个重要的元素:色彩——“世界本应被绚丽的色彩所描绘,而在这个世界上寄居的躯体仍是平淡无奇的。世界期待着它的居民,而他们却仍然在神经官能症(La Névrose)中迷失”[19]。德勒兹认为,安东尼奥尼的《红色沙漠》(Deserto Rosso,1964)是现代电影的媒介表征从“躯体”迈向“大脑”的重要转折点,因为“对色彩的处理是‘新世界’意识觉醒的重要因素(彩色校正器、电子影像)”[20]。从安东尼奥尼的电影尝试可以看出,“躯体”和“大脑”的区别和导向并不那么绝对。首先,“躯体”有趋于僵固的可能,但是并不注定要僵化;“大脑”也并不一定能完全接受新世界的色彩、容纳新思想的暴力,它仍然存在计算失误并受到过往教条、观念的种种束缚。并且,“躯体”可以指挥“大脑”,因为大脑只是躯体的一部分;“大脑”可以领导“躯体”,因为躯体只是大脑的赘生物。但是,“尽管躯体态度达到了最大程度的张力,但是它仍取决于大脑”[21],“大脑—色彩”与其所有未来潜力预示着新思想的变异、聚合的将临,进而揭示了真实世界的新的可能:绝望亦即希望,“非思”亦即新生的强力的思想的综合。

《红色沙漠》(Deserto Rosso,1964)

《红色沙漠》(Deserto Rosso,1964)

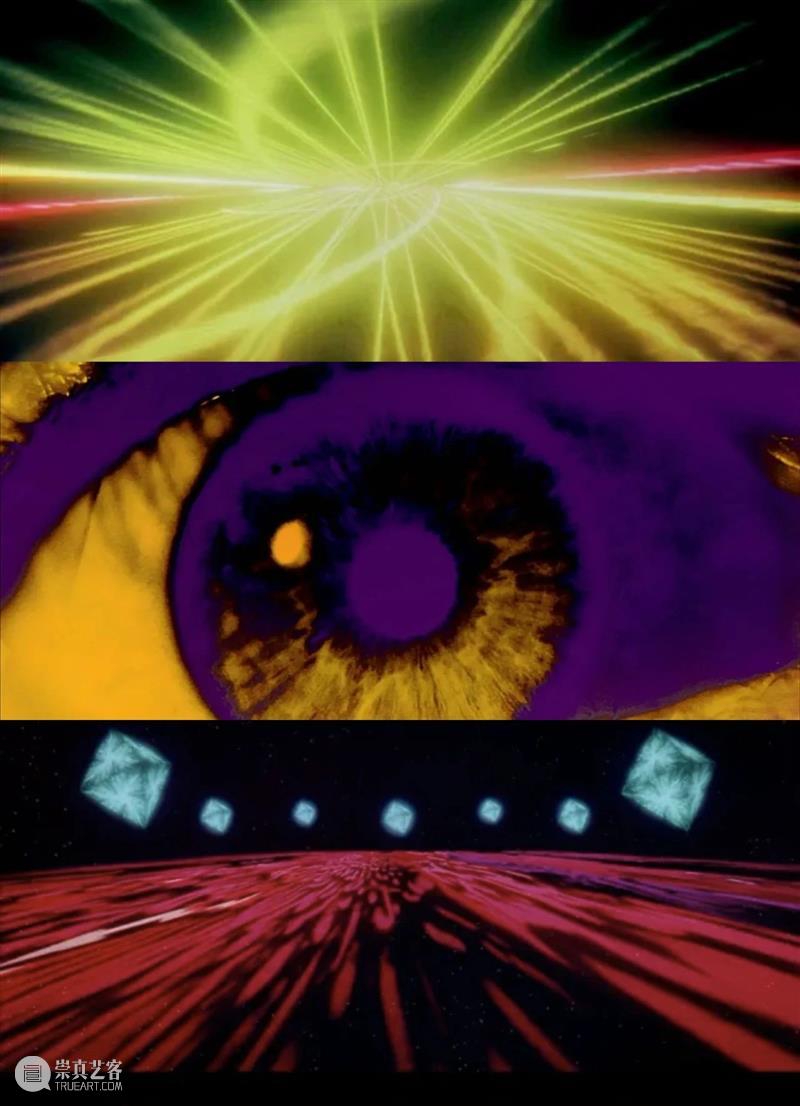

《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)

《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)

从“躯体电影”到“大脑电影”,从以“躯体”诠释世界到以“大脑”同构世界,的确是现代电影处理“思—非思”这一关系的一个转变趋势。如果说以“躯体”为媒介的“躯体电影”集中体现了某种日常的或者仪式的“躯体物理学”的话,那么以“脑膜”(Membrane)为媒介的“大脑电影”则体现了形式的或无形式的“精神本相学”(L'éidétique de L'esprit)。如果说“躯体电影”涉及过去、疲倦、回忆之不可辨识,那么“大脑电影”则致力于“发现世界的创造力、来自全新时空的色彩和因人工智能而倍增的强度” [22]。区别于“躯体”由姿态、无意识所分泌出的态度和意义,“大脑”的机械原理、心理运作、思维过程等都体现了“大脑”作为一种理性系统所能够实现的有别于躯体的功能。斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)执导的《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)便竭力展现了“大脑”能够被搬上银幕的程度以及“大脑”和“世界”的同质化可能。在电影里,“黑色石头”同时支配天体状态和大脑阶段,是地球、太阳、月亮三种生命世界的灵魂,也是动物、人类、机器三种大脑的胚胎;太空漫游亦是大脑游戏,是“大脑”自身的开发以及“大脑”对“世界”之认同形式的延展。

在库布里克的电影里,“世界本身就是一个大脑(Lemonde Lui-Même est un Cerveau)”[23]。“大脑”和“世界”都是一种理性系统,也具有某种同构的可能性,然而,这并不意味着“世界”与“大脑”这二者要在“大脑电影”中决出优劣或是构成一个整体,而在于其鲜明地提出了一条“界限”(Interface),一种有别于“躯体”的新的“媒介”——“一个接触内在和外在,让它们彼此存在、相互面对的大脑的薄膜”[24]——“脑膜”。“脑膜”承受着“内在”和“外在”两种力量,使得“世界—大脑”不可分割,然而,这并不是要安抚它们、协调它们的两种力量(爱森斯坦),而是穿透它们、让它们双双死亡的力量。德勒兹认为,“内在力量”指向过去、退化(“非思”),是一种损伤大脑的深层心理学;而“外在力量”则指向星系宇宙学,朝向未来、进化等非思的尽头真正的“思”,它体现了摧毁世界的完整的超自然力。“脑膜”作为这两种力量的界限,使得内在生命的时面与外在世界的容体在界限内交错置换,不可辨识,正如德勒兹对《2001:太空漫游》的评论:“胎儿球体和地球球体从第四维空间进入到一个崭新的,不可通约的,未知的关系之中,死亡在此之中正是某种新生的契机。”[25]

《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)

《2001:太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)

简言之,“脑膜”就是使内在和外在彼此相对的“媒介”,在不同的电影里有其特定的表现。譬如,在阿伦·雷乃(Alain Resnais)的电影里,“脑膜”则表现为属于“过去的时面间不可确定的交替(Alternatives Indécidables Entre Nappes de Passé)”[26]的“集体记忆”(Mémoire Collective)。“集体记忆”作为一种“脑膜”,让“思想”与奥斯维辛、广岛产生某种联系,从而“在绝对的两个方面之间,两种死亡之间,内在死亡或过去,外在死亡或未来,记忆的内部时面和真实的外部层次相互混合、嵌入、超越,形成一个完整的文化的生命。它既是宇宙生命,也是大脑生命,并将光芒洒向两个极端”[27]。此时,“集体记忆”已经不再拥有“回忆”的功能,而已作为一种“脑膜”以尽可能多的方式使得过去时面适应真实的层次:使相对的“内在”和“外在”作为内部事物和外部事物进行交流置换,并且提供了绝对的“内在”和“外在”所能够并存的可能。在雷乃的《夜与雾》(Nuit et Brouillard,1956)、《广岛之恋》(Hiroshima Mon Amour,1959)等电影里,主人公没有经历事实意义上的死亡,但是却经历某种劫后余生的“意欲死”/“内在死亡”[28]。总而言之,雷乃表现出了一个可以思想、有思想能力的人所能面临的两种信任世界、与世界发生内外交换的方式:已经死亡,经历过死亡;或者虽死犹生,只是怕冷、困倦和忧心忡忡……将临其身的死亡是外在的、物理的死亡(譬如自杀);而大难不死、死里逃生是一种内在的死亡的反映;从外在的死亡到内在的死亡,即从一种死亡到另一种死亡,这就是“内在”和“外在”发生关联的结果——“内在世界”和“外在世界”的交错,最终变成两种死亡的交错:以一种加速度的方式,急速发展,嵌入结晶。

《夜与雾》(Nuit et Brouillard,1956)

《夜与雾》(Nuit et Brouillard,1956)

《广岛之恋》(Hiroshima Mon Amour,1959)

《广岛之恋》(Hiroshima Mon Amour,1959)

三、 “思想—影像”机制的清算与重建

在传统电影所秉持的“感知-运动”模式下,将“思想”与“影像”的断裂进行融合貌似是困难的,因为它要求“影像进入意识,运动置入空间”[29],然而“意识里只存在质的、未展开的影像;空间中只存在量的、展开的运动”[30],但是“爱森斯坦模式”(Le Modèle D'Eisenstein)仍然为“思想—影像”的某种接触提出了初步可能。“好像电影在告诉我们:有了我,有了运动—影像,你就无法逃避激起你自身思想者(Penseur)的冲击。”[31]爱森斯坦的“精神自动装置(L'automate Spirituel)” [32]以辩证法的方式(以克服对立或转换对立物来达到对立统一或消解)来建构内在生命与外部世界的沟通机制:第一个方面,通过影像到思想指向大脑“冲击”;第二个方面,通过思想返归影像,到达催眠、隐喻、内心独白的范畴;第三个方面则是在动作与思想的联系中达到的影像与思想的协调与同一、人与世界的互动。

“精神自动装置”(L'automate Spirituel)的三个方面

“精神自动装置”(L'automate Spirituel)的三个方面

在“感知—运动”情境中,爱森斯坦早已经把“电影”和“思想”的过程等同起来,他试图将某种“无意识”机制纳入思想的范畴,所以爱森斯坦的“思想”或许属于一个相对于以往“思想”来说更为广阔的范畴:其包含“印象”和“感知”的无意识状态,更像是一种“思维”。爱森斯坦被德勒兹称为“电影界的黑格尔”,因为他的“思想—影像”模式完全是按照“辩证法”的“正题—反题—合题”的方式建构的,这是一种“经典的”观念。这一经典观念遵循两个轴心:首先是思维规律,电影要通过区分和聚合作用致力于表现整体变化,运动进而成为思维运动——这是由发散到返归所表现的垂直作用;其二是影像的规律,“运动—影像”的相似性和邻接性决定着人们如何以“镜头”和“剪辑”等方式去连接影像——这是使影像获得一致性的横向作用。这两个轴心根据吸引原则彼此融合、聚焦,最终使影像和概念同一,亦即影像和思想一致,整体据此被建构。然而,德勒兹认为,正如“表象(Représentation)哲学”里构建矛盾是为了以“同一性”为终结[33],经典的“思想—影像”模式最终也是为了服从于一个再次表现和实施聚合作用的整体所构造出来的“先验诡计”。

反之,现代电影通过作者、人物、世界这三个视点发展影像同思想的新的联系。一方面,现代电影通过“纯视听情境”对“感知—运动”情境的超越,解构了影像的整体性,将某种裂隙渗透进入影像的外在;另一方面,现代电影采取了一种区别于线性叙事的新的叙事机制(视听描述),进而消解掉电影内部作为某种整体的“内心独白”环节,成就了间接话语和自由视角的新的组合。在“纯视听情境”所制造的种种“顿挫”里,譬如奥逊·威尔斯(Orson Welles)制造的具有不可回想性质的记忆暗面;阿兰·罗布—格里耶(Alain Robbe-Grillet)和雷乃制造的不可解释、不可分辨的过去时面;戈达尔创作的非连续性的、不可通约性的跳切影像……影像逐渐变成不可思考的影像,世界被“非思”的巨大暗面所笼罩,思想臣服于思想中的非理性点。传统电影里,爱森斯坦所建构的人和世界的“同一性”、思想与影像的“一致性”逐渐被现代电影中思想与“非思”的斗争所取代。“非思”的宰治似乎意味着“思想的终极状态就是无序、胡思乱想、碎片和怪诞”[34],并且最终导向了“精神自动装置”的隔绝和崩溃[35]——“我们不再信任这个世界,甚至不再信任那些发生在我们身上的事件,(譬如)爱情、死亡,它们似乎只是部分地牵涉着我们……”[36]

《去年在马里昂巴德》(L'année Dernière à Marienbad,1961)

《去年在马里昂巴德》(L'année Dernière à Marienbad,1961)

《法外之徒》(Bande à part,1964)

《法外之徒》(Bande à part,1964)

如果只能承认自身与这个世界的决裂的话,电影如何让人们重新信任这个世界?雷乃等人以“脑膜”为媒介的“大脑电影”体现了一种与过去经典的“思想—影像”模式决裂的新方向,它体现了新的“大脑—影像”的鲜明特征:“偶然性”的介入。首先,大脑皮层不能够以一种“欧几里得”方式、黑格尔式的推理方式被表现出来(排斥绝对公理),而应该是一种“拓扑(Topiquement)结构”[37],一个存在偶然性和概率性的不确定的系统。其次,大脑有数学的层面(理性分切),也有化学层面(非理性的偶然因素)——这个时候内在的思想性无法作为一个整体(“内心独白”),而是存在裂缝,使得大脑容许外在点的嵌入。“脑膜”并不是一个密不透风的界限,相反,“脑膜”是使得“内在力量”和“外在力量”能够在其之内交互置换的有裂隙的“媒介”,它保证了内在与外在、思与非思、思想与影像、大脑与世界的拓扑学结构。进而,作为思想内在性的整体是不可信任的:因为外在性可以潜入;影像的一致性也是值得怀疑的:因为裂缝和分割是绝对的。于是,一种新的“思想—影像”机制被建构——每一个方面可以自由地推演出另外的方面,一起构成越来越大的循环:“精神圈”(La Noosphère)。在“脑膜”所保证的内在生命与外在时面的“拓扑”运作中,主体在世界之中并与这个世界同构的存在被强力地肯定了。

结语

注释:

[2] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:227.

[3] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:246.

[4] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[5](法)米歇尔·席翁著. 黄英侠译. 视听——幻觉的构建[M]. 北京:北京联合出版公司,2014:133.

[6](英)帕特里克·富尔赖著. 李二仕译. 电影理论新发展[M]. 北京:中国电影出版社,2004:83.

[7](法)安托南·阿尔托著.桂裕芳译. 残酷戏剧——戏剧及其重影[M]. 北京:商务印书馆,2015:165.

[8] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:246.

[9] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:246.

[10](法)奥利维耶·普里奥尔著. 方尔平译. 欲望的眩晕——通过电影理解欲望[M]. 上海:华东师范大学出版社,2015:11.

[11] Jeffrey A. Bell, Thinking with Cinema: Deleuze and Film Theory[J], Film-Philosophy, 1997(1).

[12](法)安托南·阿尔托著.桂裕芳译. 残酷戏剧——戏剧及其重影[M]. 北京:商务印书馆,2015:89.

[13](法)菲利克斯·加塔利著. 董树宝译. 混沌互渗[M]. 南京:南京大学出版社,2020:74.

[14] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:225.

[15] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:217.

[16](法)安托南·阿尔托著.桂裕芳译. 残酷戏剧——戏剧及其重影[M]. 北京:商务印书馆,2015:89.

[17]Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[18] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[19] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:267.

[20] (cf. Entretien avec Antonioni par Jean-Luc Godard[J], in La politique des auteurs, Cahiers du cinema-Editions de l'Etoile.) Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[21] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[22] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:266.

[23] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:267.

[24] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:268.

[25] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:268.

[26] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:153.

[27](法)吉尔·德勒兹著. 谢强等译. 电影2:时间—影像[M]. 长沙:湖南美术出版社,2004:331. 原文参见Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:256.

[28] 德勒兹认为,死亡应该具有两重面向:首先是西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)提出的人称性的、自杀性的“我死”(Je Meurs),它可以作为主体的两个形式进行抗争的结果之一:一种真正意义上的死亡状态,主体的两重形式的去生命化状态;第二是莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)提出的“人们在死”或说“意欲死”(Vouloir-Mouri),这是一场将临的、无人称的、不可终结的、朝向将来且从未被实际经验的死亡,这是主体两个形式进行抗争的结果之二[布朗肖在《文学空间》(L’espace Littéraire,1955)具体探讨了内在死亡与外在死亡,见:莫里斯·布朗肖著.顾嘉琛译.文学空间[M]. 北京:商务印书馆,2003:155-156.]

[29] Gilles Deleuze. Cinéma 1, L’Image-Mouvement[M]. Paris: Aux Éditions de Minuit, 1998:83.

[30] Gilles Deleuze. Cinéma 1, L’Image-Mouvement[M]. Paris: Aux Éditions de Minuit, 1998:83.

[31] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:165.

[32] Cinéma 2, L’image-Temps中译本[(法)吉尔·德勒兹著. 谢强等译. 电影2:时间—影像[M]. 长沙:湖南美术出版社,2004]将“Aspect”(方面)翻译为“时刻”可能会造成误解,爱森斯坦的“Aspect”在这里并不代表与时间性(Temporalité)有关的概念或因素,仅仅是指代一种发生的先后阶段,代表了这思想和影像之间相互协同的不同阶段的顺序和历程。

[33]“表象/再现哲学”自亚里士多德(Aristotle)开始定型,以康德(Immanuel Kant)哲学为典例,到黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)发展为极端形式,对于表象主义的探讨,除了见于亚里士多德—康德—黑格尔一系,在大陆理性主义、英国经验论、当代分析哲学中也弥漫着其话语。“表象哲学”中,处理“表象”和“对象”的关系成为一个关键要点,虽然表象哲学也触及到“差异”领域,但是它最终是“维护作为认知对象的现成客体的同一性,而这种同一性又表现于,现成客体只能通过从中抽象出来的一般性概念的同一性来理解”(参见牛子牛.从先验想象力到理念——早期德勒兹对康德先验哲学的解释与改造[J].清华西方哲学研究,2017,3(02):173-222)。

[34](法)让·波德里亚(Jean Baudrillard)著. 张新木等译. 冷记忆——断片集:1991-1995[M].南京:南京大学出版社,2013:216.

[35] 区别于摄影作品、绘画作品,电影最大的一个突破是电影影像的运作机制使得影像本身能够使其“自主—运动”(L'auto-Mouvement)、“自动运动”(Mouvement Automatique),它仿佛内嵌了一个自动的装置,并不需要那些异质于它、外在于它的动机去启动它。这种装置在广义的电影形式里都存在(无论是以“感知-运动”关系为中心的“传统现实主义”电影、还是以“纯视听情境”为中心的“新现实主义”电影)。爱森斯坦提出“只有当运动自动进行时,影像的艺术内核才能被外显……从而启动(它)内在于我们自身的精神自动装置”( Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:203.)。进而,整体的自动作用(思想与世界的关系)逐渐被一种思想与“非思”的关系取代。但是,在思想与影像的关系转化为思想与“非思”的关系这一过程中,自动装置也逐渐从一种刺激—反应的自动装置变为“精神自动装置”:这意味着自动装置与外界隔绝。

[36] Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:223.

[37]“拓扑论”是精神分析词汇,主要见弗洛伊德提出的人格结构理论,“假设精神装置分化为若干系统之理论或观点,这些系统均有不同的特征或功能,并根据某种顺序彼此关联地配置,这使得它们可被喻为以空间方式具象再现的精神场所”。[参见(法)让·拉普朗斯(Jean Laplanche),(法)让—贝特朗·彭大历斯(J-B. Pontalis)著 . 沈志中,王文基译. 精神分析词汇[M]. 台北:行人出版社,2000:357-363.]弗洛伊德人格结构的拓扑学论主要有两个,即第一拓扑论:无意识、前意识、意识;第二拓扑论:本我、自我、超我。

[38]周厚翼.“贫乏影像”的复活与僭越——黑特·史德耶尔论“后电影”时代的影像流变[J].文艺论坛,2021(06):106-112.

[39](法)贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)著. 方尔平译. 技术与时间3——电影的时间与存在之痛的问题[M]. 南京:译林出版社,2012:7.

[40](法)贝尔纳·斯蒂格勒著. 方尔平译. 技术与时间3——电影的时间与存在之痛的问题[M]. 南京:译林出版社,2012:287.

[41]汪民安编. 文化研究关键词(第三次修订)[M]. 南京:江苏人民出版社,2020:125.

[42]参见Gilles Deleuze & Félix Guattari, Hugh Tomlinson & Graham Burchell Trans., What is Philosophy?[M], New York: Columbian University Press, 1994:201-218.

[43](法)吉尔·德勒兹著. 谢强等译. 电影2:时间—影像[M]. 长沙:湖南美术出版社,2004:341. 原文参见Gilles Deleuze. Cinéma 2, L’image-Temps[M]. Paris: Les Éditions de Minuit, 1985:280.

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享