▲活动海报:第十一届“女性与无声电影”国际会议—“女性、电影和世界移民”,图片来源:哥伦比亚大学

2022年6月7日-9日,北京当代艺术基金会与纽约哥伦比亚大学合作举办了第11届“女性与无声电影”国际会议 ——“女性、电影与世界移民”。通过主题演讲、专题小组、圆桌会议、视频展映的形式,与会国际电影人和艺术家讨论电影界的先驱女性,重新审视女性对世界电影史的重要性。

在6月9日的圆桌采访“电影中的女性——当代和历史的比较”环节,由哥伦比亚大学电影与媒介研究在读硕士潘骁杨主持采访了陈苗导演。现将访谈内容整理编辑与读者分享。

陈苗

Michelle Chen

电影导演、多媒体平台“℃温度微电影”的创始人

曾获得上海优秀文艺工作者等称号

中国“第六代电影人”之一

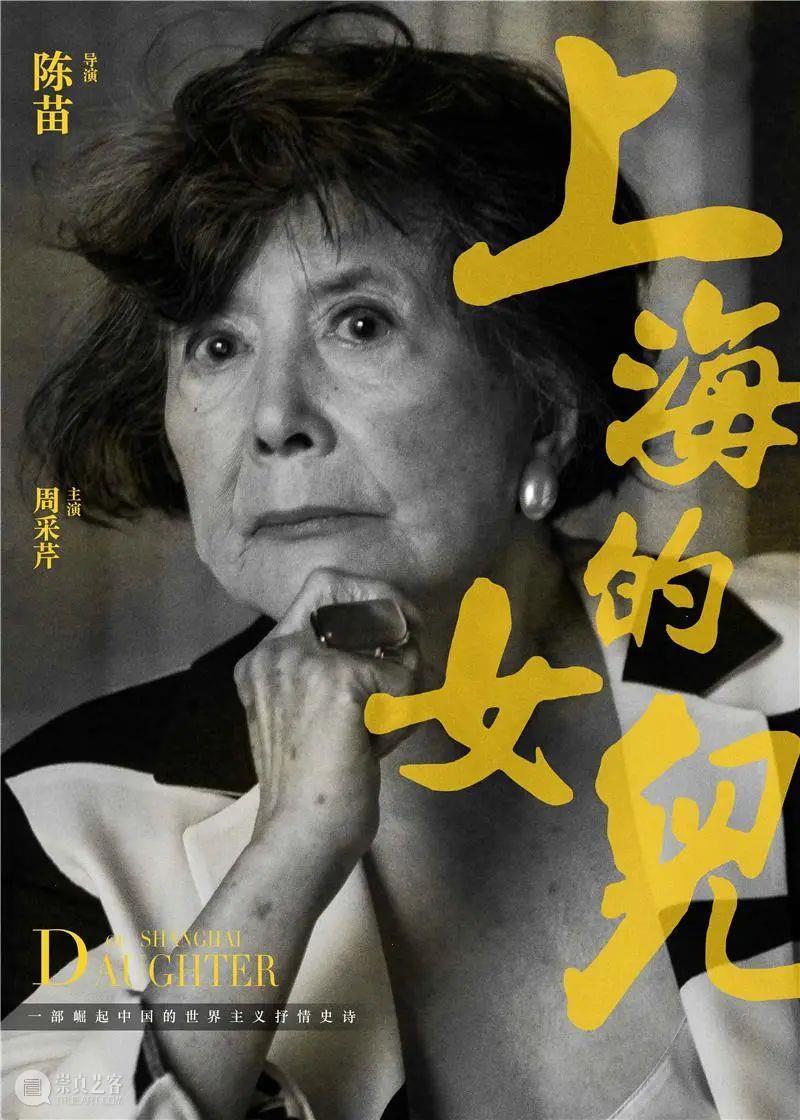

陈苗毕业于美国俄亥俄大学电影 (MFA)及北京电影学院导演系,代表作包括《上海的女儿》《星星的孩子》《十三岁女孩》《米尼》等。其中《上海的女儿》曾入选戛纳国际电影节“跃动她影”单元。此外,她的长篇纪录片作品《夜上海》《我属蛇》《上海恰恰》《我的露露》在凤凰卫视、东方电视台等播出并多次斩获国内国际奖项。

#01

《上海的女儿》中的音乐与声音艺术

▲现场放映《上海的女儿》,导演:陈苗,2019年,90分钟。本片是陈苗、Hilla Medalia联合执导的纪录电影,于2019年7月2日在中国院线上映。该片采访了周采芹及其亲友,通过不同角度的叙述来呈现传奇演员周采芹的戏剧人生,图片来源:环球网

主持人:潘骁杨(潘)

嘉宾:陈苗(陈)

潘:非常荣幸邀请到陈苗导演参加放映活动。您精选了周采芹的多首经典流行音乐作品,如《中国的查尔斯顿》(Chinese Charleston),《我要你》,以及周采芹的父亲周信芳先生的两出折子戏《打渔杀家》和《徐策跑城》。能不能请您谈谈音乐、声音在您的纪录片当中的角色?

陈:谢谢,也谢谢Prof. Jane Gaines邀请我参加。我对声音的确也是和Gaines教授有一种共鸣。

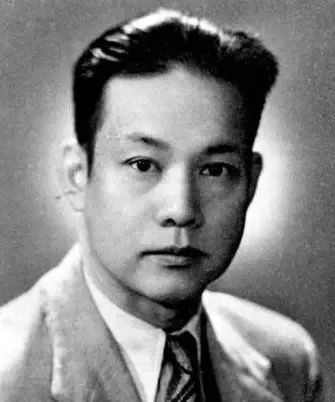

我一直以为《上海的女儿》的声音完成度还是我比较满意的。从更加学术的角度来说,第一声音不是画面的附庸,第二声音是在讲一个故事。采芹可以描写她的角度太多了,我认识她二十年拍了大量的素材,也和合作者一起跑了这么多的国家,最后我想还是回到父女关系这个切入点。这个切入点恰好就由周信芳先生无数的京剧唱片和资料组成,在纪念馆有一墙壁的黑胶唱片。

▲周信芳(1895年1月14日-1975年3月8日),名士楚,字信芳,艺名麒麟童,籍贯浙江慈城(今浙江省宁波市江北区),1895年1月14日生于江苏清江。京剧表演艺术家,京剧“麒派”艺术创始人,图片来源:豆瓣电影

他女儿的唱片虽然不多,但是的确代表了1960年代风靡全球的亚洲风,她是进入西方媒体主流的中国女性的代表,是比较石破天惊的。他们两个人在中西方的文化交互中起到一个对话和连结。采芹其实很想和她的父亲有连结,虽然在生活中不仅没有发生还非常的悲剧,但是在纪录片中得到了这种连结的呈现,所以这是反映了声音叙事的方面。

第二个层面:声音创造一个空间。在我在北京电影学院学习的时候,周传基老师一直在宣传这个理念。在电影的创作过程中我感到电影空间有一个非现实层面,除了我现在在说话的空间,还有别人在高唱国际歌的场面,好像是拓宽了我们的空间,我觉得有意思的是一个非现实层面的拓宽。比如在电影中采芹自己醒来听见了父亲的声音,自己也跟着唱,其实这些东西都是叠加,是虚拟的,但是非常强有力地把一些场域通过声音的介入赋予了它通灵的感受。

潘:在影片的中段,有一处情景再现,周采芹离开家之前,父女在上海长乐路家中的最后一面,这也是他们人生中的最后一面。您首先用了一首“Irene, Goodnight,”然后是一段柔和、抒情的旋律。您为什么选择用再现的方式展现这个重要的情景,您对音乐使用有什么具体的想法?

陈:你提到的例子肯定是一个拓宽情绪层面的组合,是声音塑造的第三个方面,也就是声音和画面的结合,这是一种婚姻。当我们在剪辑台上发现一段声音和一段画面结合上了,就会觉得无法拆散它们。就算后来有其他的soundtrack,但是你还是无法忘怀刚开始听到这个声音的时候那种感觉和画面。

你提到临别前的戏剧性时刻,其实这也是很悲剧的一个场景。对于你说的“真实再现(reenactment)”我不是一个粉丝,我不是为了解说而去创作,而是去拔高两个人的情绪和在故事创作中的意义,声音是非常有力量的一个拓宽虚拟性的工具。因为画面太实,太直白,而声音在驾驭这样一个画面的时候,它能够飞扬到一个更遥远的时空当中去找到一个更美好的状态。

潘:有的音乐出现了不止一次,比如《我要你》,出现了两次,都是跟周采芹的儿子相关的。我很好奇,为什么没有采访采芹的儿子?他们母子间的关系是怎么样的?

陈:这个也是我的一个遗憾。他们的确是有很长时间的隔阂,除了他们最幼小的时候,一种相爱相杀的、让人心痛的感情几乎是持续了他们整个人生,而且这感情很难去弥补。包括后来采芹永远也没有把她儿子的任何东西泄露给我。但我后来完全理解了她,也就没去强求她。

▲周采芹在2010年李少红导演执导的《红楼梦》电视剧中饰演贾母,图片来源:《红楼梦》剧照

她后来演了那么多妈妈和祖母,我相信在每一次演出中她都在梳理和儿子的关系。这让我有机会用一种比较抽象的东西去祝福他们之间能有个和解。

#02

跨文化背景下的“上海的女儿”

潘:您肯定有很多选择但为什么独独选择了采芹?您是如何与她结下不解之缘的?

陈:就是(我们同为)“上海女儿”。我现在也是在上海,其实我住的地方离她家不远,我们是住在同一个区。我是92年到美国的,那时候我很年轻,我也希望寻找一个根植于中国但在西方生活的一个榜样——不仅能生存下来还懂得如何为自己发声、讲述自己的故事。

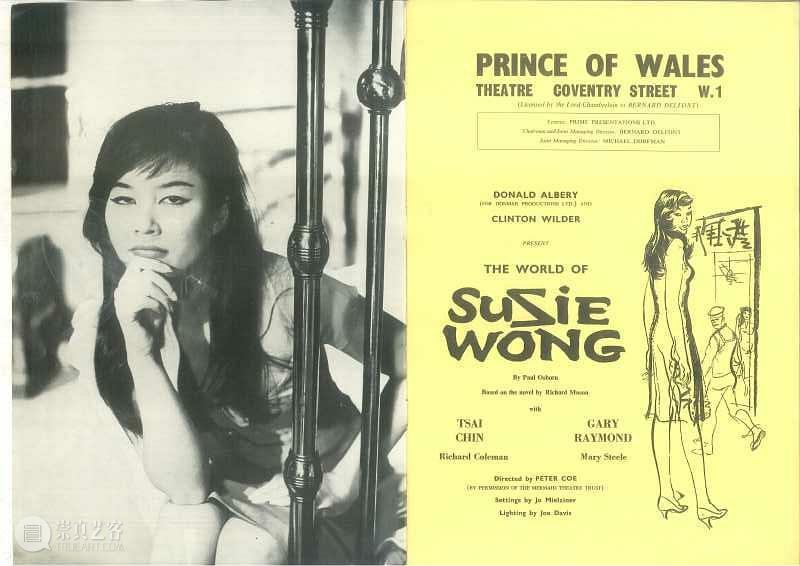

▲青年周采芹试镜《苏丝黄的世界》。周采芹于1933年11月30号出生于上海,父亲是中国著名京剧大师周信芳。曾就读于上海中西女中,17岁时被父母送至英国伦敦皇家戏剧学院学习表演,是该院首位华裔学生,也于多年后成为该院首位华裔院士。学院毕业后开始了她长达50年的演艺生涯,图片来源:搜狐网

自然会被采芹这样一个精彩的公共人物所吸引。包括片中最后的那些演员们以及David Henry Huang,我们都有这个亚洲的根,我们都会非常沉浸在她的个人经历和魅力上面,所以她吸引我是一个很自然的事情,而且多年不减,这跟我的个人成长是有关的。

潘:您之前就读于北京电影学院导演系,后来到美国俄亥俄大学读电影系,之后在美中两边拍片,您的工作环境可以用“mixed race”(多种族)来形容,从这一点上您和采芹的工作环境是非常相似的,但这样的环境在电影研究领域还没有被充分认识到。

陈:这就是为什么我很感谢Gaines能邀请我们。因为以前没有人能注意到亚洲女性这个观念而是关注于主流电影,但你的教授很早就注意到了这点,这是非常有意思的。也许她关注的是默片,但是峰回路转,现在我们又进入了一个不可逆转的全球化的时代。

采芹和我是比较早的(电影人),你们是更年轻的一代电影人,在和你们的接触与合作中我发现了很有意思的一点:其实每个人都生活在一个mixed race的环境当中。每个人都有每个人戏剧张力,这是一个非常普遍而没有被完全察觉的状态。现在的剧本里,如果有五个人一定是来自于五个完全不同的家庭,这是很令我感到惊叹的,给了我很多营养、冲动和激励。就像我合作的以色列导演Hilla Medalia,她也是先在美国读书,后来做了很多以色列本土的一些故事,我们的互相说服和心有灵犀很有意思。我们不同而相同,在说服过程中我们能知道我们的作品缺失什么、还需要怎样更加的优秀,我觉得这是是非常棒的,可以进一步研究的。

潘:跳出“纪录片导演-被拍摄对象”这样的关系,您是如何看待和评价采芹的?

陈:我们都是女知识分子,不知道这么说好不好。采芹在演苏丝黄的时候不太是知识分子,但后来她墙上是一整面一整面的书。后来我们采访她的时候会从戏剧史里面找出问题的诠释,就像是两个学者在讨论共同热爱的话题。这也是对她父亲周信芳的一个传承,她说爸爸一直是在书房里看书,在离别前爸爸也是给了她一本书,这是有一个传承的概念在。影片在国内发行是2019年,我的好朋友赵军老师说,这个电影是一个知识分子电影,我也认同这个说法。

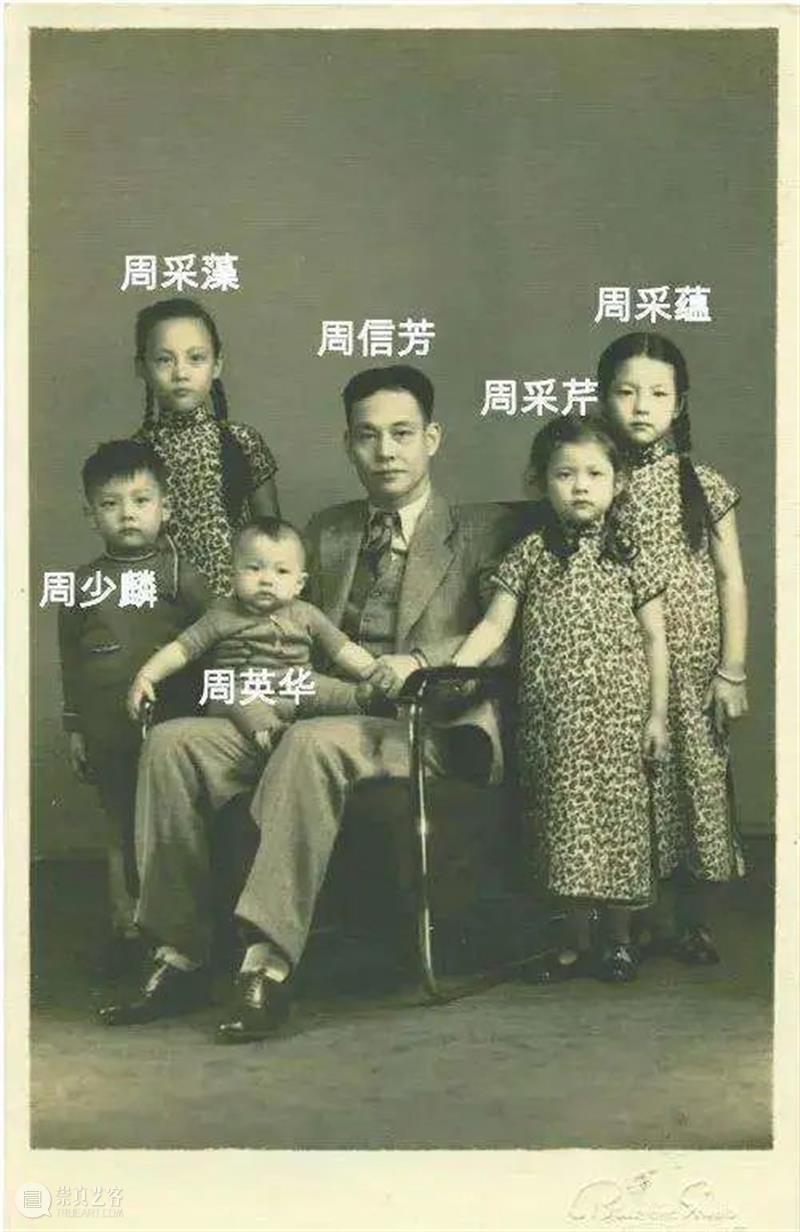

潘:接下来是提问环节。周信芳如何看待采芹在国外的表演以及歌唱的职业生涯?

陈:我记得在影片中采芹说她妈妈已经觉得女儿是神仙了,爱死女儿在国外的飞黄腾达,父亲却不置可否。

▲周信芳与子女们合照,图片来源:搜狐网。

但我知道父亲一定是对女儿骄傲的,将心比心。但未见得他们那时候能有多深入的艺术交流。父女情深,这种感情是非常深沉的而且是发生在一个更加高的层面。

潘:所以您的电影是在一个更高的层面上看到了这层父女情深。

陈:我对于片子还是有所克制。最后一场戏是请了演员来演周信芳夫妻离别,而后年老的采芹走到别离夫妻的场景中。这场戏拍的时候是非常激动的,采芹看到的时候当场就哭了,而且是嚎啕大哭。但我就把这部分剪得非常冷静。如果是故事片,我不会这么冷静,反而我会探究她为什么哭了。我其实也有些后悔,(自己处理的)有些过于理性了。

#03

戏里戏外的周采芹

潘:下一个观众提问:片中的文字是您写的还是采芹本人写的

陈:是我写的。这些文字看起来简单但其实要不断花时间浓缩。知识分子电影也许就是这个特点,你必须很克制地使用画面时间,就必须得精雕细刻这些细节。

潘:还有观众问到采芹本人对片子的观感如何?

陈:我们最后一次见面的时候一起聊了一整夜,看了最终的导演剪辑版。她1980年就写了这本书,其实这些事情她早已非常熟悉,到现在终于能转成纪录片,她还是很欣慰的,这其实是非常重要的。我们分别前,我先睡了一觉,最后她拥抱了我还给了我一个“kiss good-bye”。

▲《上海的女儿》工作照。左:周采芹、右:陈苗导演,图片来源:新浪网。

潘:下一个问题是:有很多中国女明星把好莱坞当做功成名就的下一站,但实际上并没有征服好莱坞,反而还被征服了,但是采芹不是。

陈:同意。

潘:您认可现在中国青年电影人想要进军好莱坞的意向吗?

陈:好莱坞是一个好的市场,当然应该进军好莱坞,帮助美国的大片厂来把票房带到中国,这是接近市场的一个好事。但对于他们个人的成就来讲我觉得跟我们今天谈论的问题不是相同的问题。

潘:王老师(观众)问:请问采芹对片中很多第三方采访是后来知道的还是当时就知道的。

陈:后来知道的。她也很想知道她很亲密的老朋友们是怎么说她的。她很厉害的一点是,比如Jonathan对她不是很好的一些评论,她也置若罔闻。当引入第三者作为纪录片的佐证,会使片子更加有对话的感觉,也是对观众注意力的保证。特别是Elizabeth采访完,我立马就觉得和采芹的描述有对白的感觉,她们讲的事情会让你觉得是同一个故事。

潘:王老师接着问,采芹对其他苏丝黄的扮演者有什么评价。

陈:这个倒没有什么,因为她们演的阶段不一样。她演了West End的苏丝黄有两三年,当然也有美国版本的和电影版本的,当然她也没有特别有意见。

▲周采芹出演《苏丝黄的世界》,该片改编自理查·梅臣的书籍,讲述了到香港寻找绘画的灵感的西方艺术家罗勃和当地模特女郎苏丝黄之间的爱情故事,图片来源:豆瓣电影

潘:您对她演绎的版本有什么感想呢?

陈:她演绎的版本当然是很独特的。当她足够有气场能够让整个伦敦的人在1960年代穿旗袍、化娃娃妆,其实她的社会价值已经大大超过了文本和戏本身,我们也就没有必要去评价她的独特性。

潘:Kristine Harris教授赞许您对一手资料的寻找,并想了解您在拍摄中遇到了哪些挑战,以及您对于电影项目流程的看法。

陈:我已经认识她(周采芹)二十年了,我当时还是在洛杉矶一家电影公司的员工,有一次在好莱坞的聚会上我把她载回家,之后就认识了。她的故事非常激励到我,当然那个时候我还没有想到要拍她的片子。当时我拍完了三个故事片,我找到她说想做一个大的故事片,她说编剧黄哲伦当时已经找到她想做一个独角戏,所以当时未能成行。2017年1月我们才正式开始拍,这个流程是漫长的,很大的并且素材很多,我一直在筛选,最后还是确定了父女这条线,因为这条线是最戏剧,最动情的。当然我还是很遗憾没有能把她自己在好莱坞不断更新和前进的这个状态拍出来。如果有机会的话我们希望从女性、跨国化的角度把她个人经历的气场拍出来。

潘:对您来说纪录片和故事片有什么差异,什么样的时候您会倾向于哪个体裁?

陈:我非常看重它们的分界,它们用的力度完全不同。在拍摄《上海的女儿》的过程中我一直在学习,在反思自己,并且在想很多在个人成长中完全不同的东西。纪录片需要有韧劲,不着急。剧情片是工业的一部分,要有人,有剧本,要有预算,很重要。正因为花费的钱不同,包括在整个工业体制中承担的角色不同,在剧情片中要处理好跟演员的关系,在纪录片中我们会处成朋友,而剧情片中和演员通常不是朋友。因为后者更需要表达提升和升华,需要一个更加高的要求。所以他用的劲完全不一样。

潘:那您跟《星星的孩子》的梁静还是朋友吗?

陈:当然。我会更尊重梁静作为一个演员,不代表我要和她成为哥们那样的朋友。但是纪录片拍完以后你会跟他成为哥们,因为太了解,太知根知底了,是不同种的朋友。

潘:有观众提出,采芹身上有很多文化杂糅的部分,这个丰富性已经远远超过于她能接到的那些角色。这部电影是否也在帮我们梳理她的角色?

陈:非常同意。采芹自己也一直在不断梳理自己的角色,包括她80年代写过《上海的女儿》后面也有再版过,我觉得她不断在梳理自己的成长。甚至她自己现在也被Netflix找到拍《三体》,这又是我们另外一个可以聊一整晚的话题。

潘:之前您也提到在北京电影学院的经历,您当时是导演系唯一的女生。那您之后在美国留学时,也是仅有的几个女学生之一吗?

陈:不知道为什么当时导演系只有我一个本科女学生。我是从高中直接考去的北电导演系,那个时候是一直在找自我认同,大家都会用各种各样的流言蜚语来预设你的未来。在这方面我一直在寻找自己的榜样、身份。后来到了美国我的班级里出现了很多mixed race,包括一个非裔的女生Michelle,我们成了很好的朋友,非常会帮助对方。我自己的感受是,作为一个女性电影人有她的艰难,但是也有她的独特性,所以我感到非常的骄傲。我有个好朋友是卖重型机器的,她说她是整个产业链唯一一个女性销售。我很佩服她,如果我是在一个完全没有女性的产业里面,我还是要去打破这个天花板。

上下滑动阅读

关于第11届“女性与无声电影”国际会议

—— “女性、电影与世界移民”

由哥伦比亚大学艺术学院电影与媒介研究系于2022年6月7日-9日举办的国际学术会议。会议通过主题演讲、专题小组、圆桌会议、视频展映的形式,激发国际当代电影人和艺术家对于电影界先驱女性的讨论,重新审视女性对世界电影史的重要性。“新女性”现象一直是学术研究的重点。从历史角度来看,当代女性在制作电影方面所面临的挑战意味着什么?本届会议也从新一代学者和创作人的角度,跨越性别、民族、种族、阶层,交流探索了跨文化媒体与女性创作的联动。本届会议邀请的全球嘉宾呈现了专业及实践的多元丰富性:研究学者、艺术家、策展人、当代电影创作者、电影发行人、历史家等。中国嘉宾来自于北京大学、中国人民大学、北京师范大学、香港城市大学、香港浸会大学,参与了“上海女性”、“电影中的女性—当代和历史的比较:上海电影行业及之外的女性代表”、“中国电影默片中的女性”的圆桌主题讨论。

关于“女性与无声电影”

Women & the Slinet Screen(WSS)

“女性与无声电影(WSS)”为每两年组织一次的大型国际会议,由国际女性与电影史(WFHI)赞助举办。22年来,WSS汇集了来自全世界各地的研究人员,聚焦于女性电影人在世界电影史最初几十年间所贡献的关键作用。WSS旨在建立一个关于全球电影产业的新视角:女性在电影文化、电影制作、美学、批评、叙事发展、经济劳工史中发挥的中心地位。

END

北京当代艺术基金会(BCAF)

中国唯一专注于当代人文发展、独立性公募艺术基金会&文化智库

让更多人自由平等地分享文化艺术,构建多元化的人文公民社会

【合作接洽】

BCAF成立于2008年,以“发现文化创新,推动艺术公益”为使命。致力于成为中国最具先锋活力的资助性艺术基金会,支持原创个性人才,拓宽公共文化空间。欢迎伙伴们与我们同行,热忱地去发现中国当下的突破性文化机构与项目,支持个人原创性艺术家的创作思考与国际合作。

机构合作:

胡斐(秘书长)

hufei@bcaf.org.cn

宣淳祎(公益资助项目主管)

xuanchunyi@bcaf.org.cn

媒体合作:

胡安欣(新媒体运营)

anxin.hu@bcaf.org.cn

【捐赠支持】

作为中国最具代表性、屡获嘉奖的独立公募性艺术基金会,BCAF享有非营利组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格、3A级社会组织评定。在以往的多年工作中,我们支持了1375位创作者,在全球20个国家开展了800余场活动,资助金额累计超过4300万人民币。北京当代艺术基金会期待您的支持,共建活力创新的文化公益项目。

对BCAF进行捐赠的机构或个人均享有公益性捐赠的税前扣除资格,请在转账附言栏内注明您所捐款的项目、姓名/地址/邮政编码,以便我们安排邮寄捐赠证书和公益捐赠收据。

捐赠合作联系:

安景业(发展总监)

jingye@bcaf.org.cn

感谢您的信任与支持!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享