第一批国家级非物质文化遗产

所谓“跳神”,即是由祭祀的单一性演化为祭祀性戏剧——“请神”、“扮演神的故事”、“送神”三段式结构。“神”可以是神活中传说的神灵,亦可以是历史传说中的英雄。 为不荒废武功,在屯田闲暇以戏剧情节化的娱乐形式而辅助其演武,是地戏“跳神”祭祀性仪式向娱乐化演武发展演变最为重要的一步。

安顺地戏脸谱(俗称“脸子”),其源流应属弋阳腔剧目净丑脸谱的衍化。由于地戏产生于军旅,“以面代人”、借脸子戴面具进行表演的一个重要原因, 恰巧可以说明诞生于军旅中的地戏特征:军队是流动的。

安顺早期的地戏脸子是用树皮彩绘后戴在脸上进行地戏表演的,由于树皮脸子时间长后易于干裂,且表演日时稍不留意会被刀枪戳破伤人,后改用树木雕刻的面具。脸子一般采用易生易长的丁木和白杨木雕刻,这两种木材,一是取材容易,二是木质细、疤节少,便于下刀。

匠人师傅根据戏中的人物选择雕刻顺序,即先雕正方元帅、将军、士兵,后雕反方诸神及其它,帝王则放到最后雕刻。正所谓“阵线要分明,有兵有将有主帅,保主登位方能行”。地戏脸子雕刻好后, 还不能马上进入地戏班子, 若要演出,还须举行开光仪式。“开光”仪式是一套极其庄严和繁复的过程——即将虚空中的 “神灵” 赋予看似毫无生命意义的脸子。

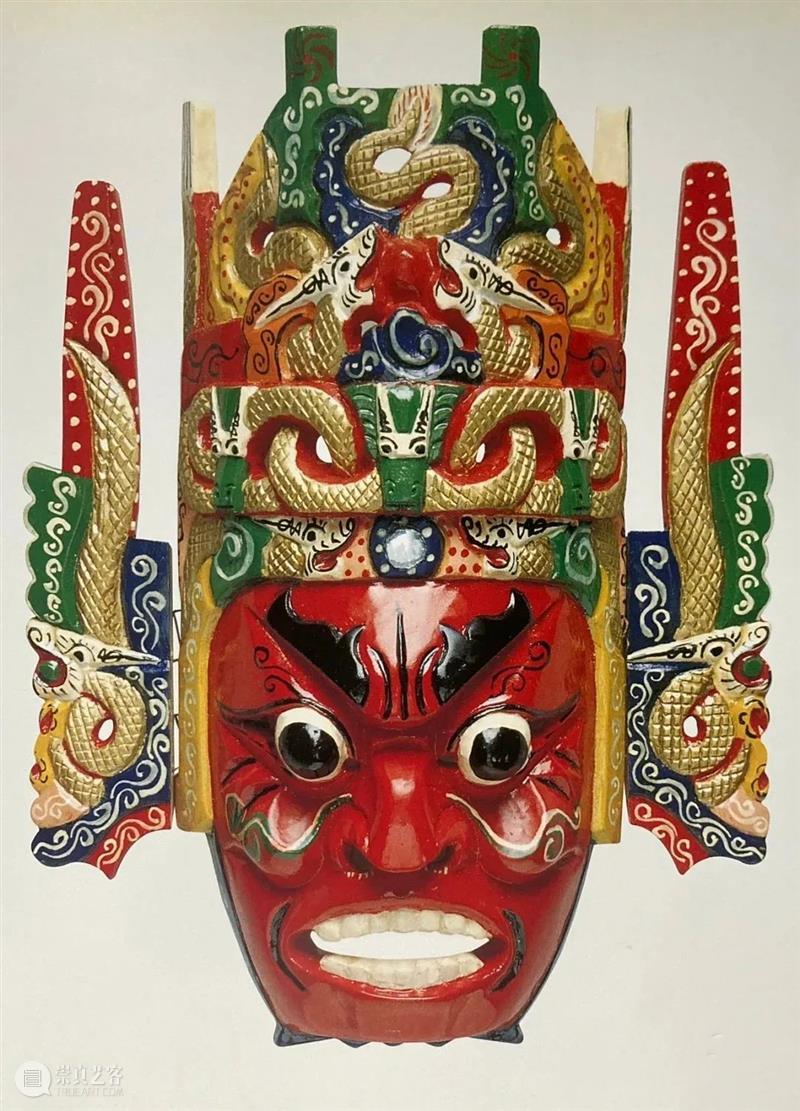

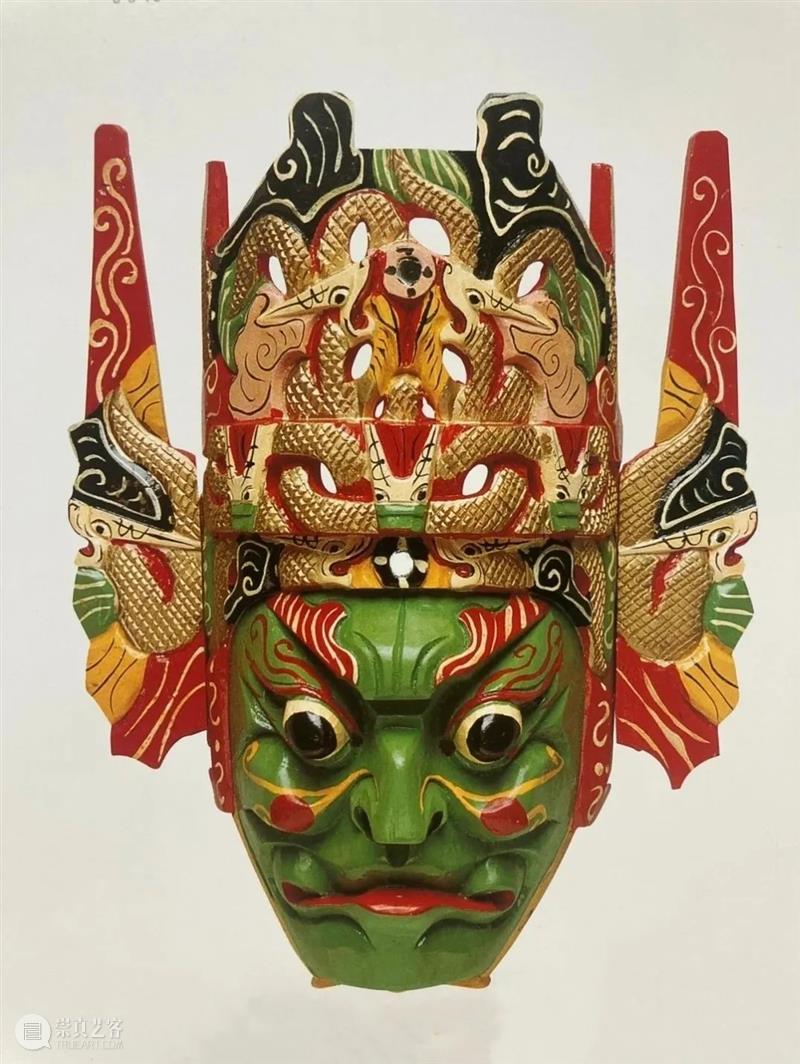

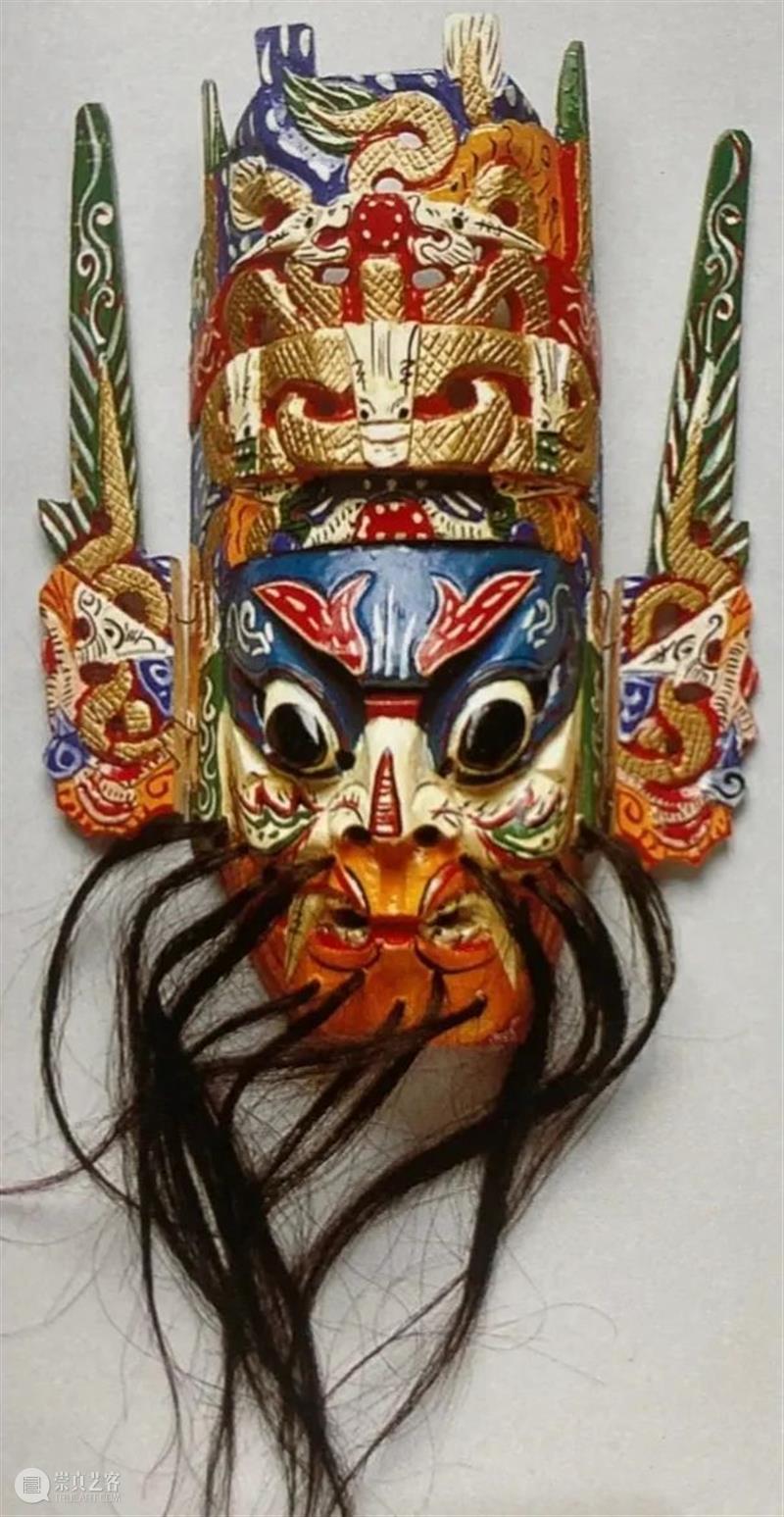

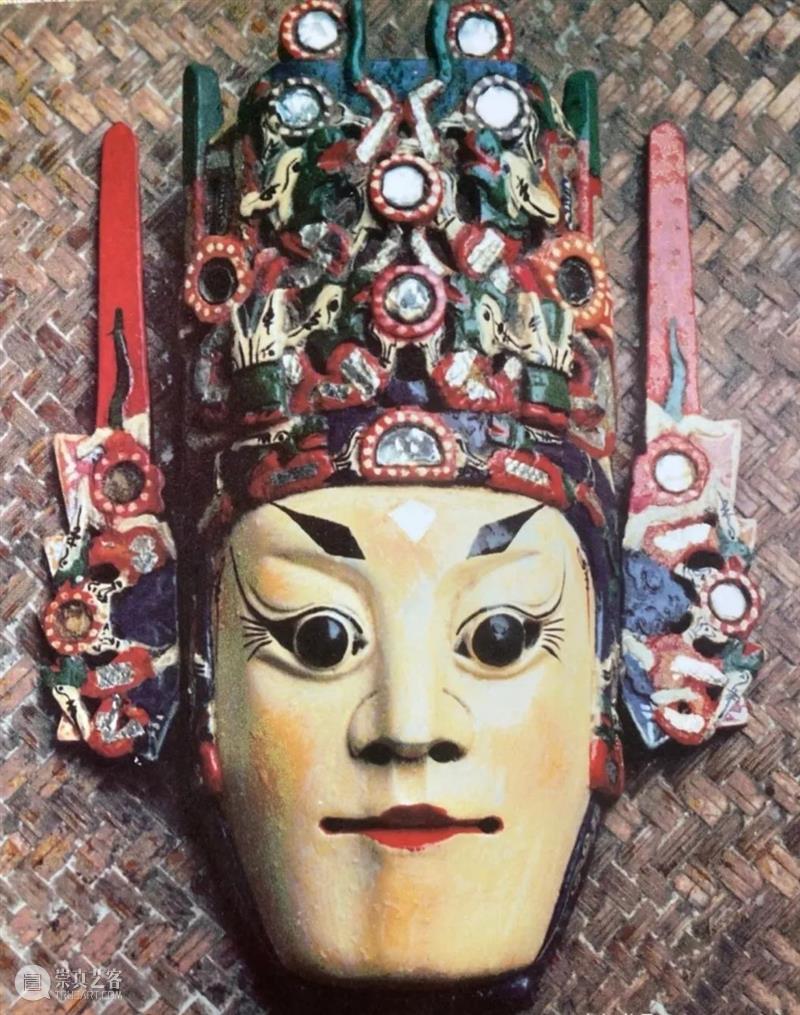

安顺地戏脸子是头盔与大面连体雕刻的,手法夸张,刻工精巧,神气咄咄逼人。在人物造型上,因各路匠人师傅的技艺不同而大同小异。共同的特点,注重写实与夸张,以深、浅浮雕和透、镂雕为主,兼以刻、铲、挫、磨等,形成了地戏脸子雕刻的独特韵味。

民间艺人将地戏脸子概括为文、武、少、老、女将五种脸谱,或称为“五色相”。表现手法上采取或夸张、或精细;或繁缛、或简括;或粗犷、或含蓄。变化多端,随心所欲,恣意纵横,不一而足。 武将强调煞气,多采用夸张的手法:豹子眼、火烧尾、高鼻梁、狼牙嘴,额头饱满,眉弓突出,双眼饱实,鼻翼怒张。

脸子的赋色同样讲求人物的性格特征, 正派人物均用单色,一般仍以红色代表忠勇,黑色代表刚直,蓝色代表果敢,白色代表英武、娇夭、忠直刚烈或阴俭、奸诈(白脸代表广泛,是传统戏剧脸谱中不敢越雷池一步的大胆赋色特点)。脸子中出现的如金色、黄色等,不是地戏脸子传统赋色的手段,而是匠人师傅秉承“跟书走”的赋色宗旨,选择了不同的着色方式。

单色脸子上加以对称的花纹,则是为反将。所勾画的花纹均极富农家生活情趣,有蝴蝶纹、飞蛾纹、瓜花纹、藤蔓纹、鱼纹等。脸子还多用蓝、绿冷色,表现青面獠牙的人物,塑造出神秘鬼谲、怪诞不经的角色,用以渲染“跳神”的虚幻、森严而又略带恐布的神圣气氛,给人以强烈的印象。

盔戴的形式分“盘龙尖盔”、“盘龙平盔”、“凤翅盔”及“如意冠”数种。以雉尾作为头盔的装饰,在安顺地戏脸子中被广泛釆用。雉俗称野鸡,其尾有两根特长尾羽,色彩斑斓,美艳无比。以其装饰脸子为翎,使人物角色更显威武。耳翘是脸子耳部的装饰,是与脸子分离独立雕刻的饰件,其作用能使人物更显勇武有神,增添脸子的和谐、完整更具装饰之美。

/

小编介绍/Editor introduction

艺术介入生活,艺术改变生活!

湖北省高校十佳移动公众平台

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享