「元典·档案」漫行者

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

左:《凋零的时代正在开放》,朱金石,布面油画,180 x 837 cm(五联),2019

右:《绚丽的终极》,朱金石,布面油画,300 x 600 cm(三联),2010编者按:元典美术馆将定期整理编辑批评家文章,艺术家对话。这次我们选择了Brigitte Hausmann在2008年为朱金石撰写的文章,她从欧洲的视角分析了一个中国艺术家的工作与生活情况。她曾在九十年代策划过朱金石在柏林“面壁”展览,并于之后访问过北京。朱金石的作品首先是饱满,恣溢而出,迎面挤压、冲击过来。这不仅体现在数量上——源自于他近三十年笃持的创作,也鉴于类型的庞杂:抽象绘画、具像绘画、物体、图片、影像、行为,尤其是材料丰富的装置:当中既有自然材料,也有工业材料,包括竹子、石头、面粉、铁板、宣纸,甚至诸如茶壶、酱油、画框、佛像、自行车等现成品。《山水案》,朱金石,炊具、面粉、水、桌子,尺寸可变,甘家口303公寓,北京,1995《山水案》,朱金石,炊竹、面粉、折叠桌子,直径 91 cm,高 110 cm,1995,2022年Yan Art展览现场《不固定的时间》局部,朱金石,铁板、被雷击倒的松树,尺寸可变,柏林艺术废墟,德国柏林,1995

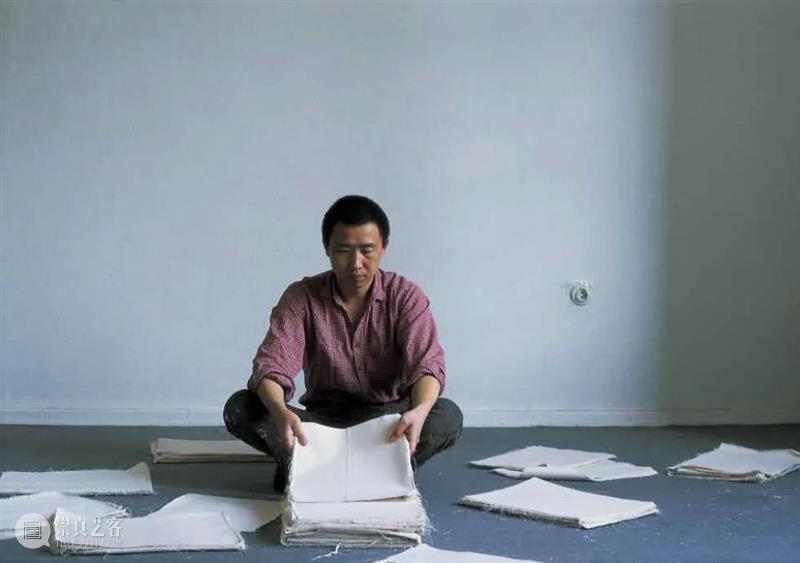

他的整个作品初看上去如此异质,但是其中却有端绪可寻,贯穿在内容和本质中,将一切纵横相连,牵扯着艺术家的关切、用意及疑惑,赋予作品不可混淆的特质。我并无轻觑作品内容的意图,但依据媒介类型来分门别类,还是能提供最简单的参照。不可忽视的是,技术性图像在当下艺术中相当显要,但在朱金石的作品中只是边缘末节,他的重点在于绘画与装置。《宣纸堆》,朱金石,宣纸,尺寸可变,北京甘家口,1994《物的浪》,朱金石,宣纸、⽵竿、棉线,Los Angeles County Art Museum,美国,2007/2019《绚丽的终极》,朱金石,布面油画,300 x 600 cm(三联),2010

朱金石的本质,也是他的天性,主要显现在大敞四开:向世界、向他者文化、向人群及不同的观点敞开。从早期的艺术创作一直到今天,尽管强度不断消长,朱金石始终创作抽象油画。他运笔的内在冲动、表现力,得益于他力图更新的中国传统水墨画法,尽管如此,他的材料、颜料、通常采用的亚麻画布却不是中国本土的,而是对欧洲艺术的吸纳。非常表面且简化地来说,他的绘画结合了西方与亚洲艺术的鲜明特质。恣肆涂抹的色彩所带来的充盈,作画时肢体的挥动,主导着这些作品,尤其是最近一段,从调色板、结构及构图方面,他的作品显现出的变化达到了相当的广度。《无题》局部,朱金石,装置,尺寸可变,柏林克鲁勃美术馆,德国,1996《阅览屋》,朱金石,门、宣纸、词语,尺寸可变,路德维希市皇宫(Ludwigsburger Royal Palace),德国,1999《船》,朱金石,宣纸、细⽵、棉线,1500 x 350 x 420 cm,鲁⻉尔美术馆,美国迈阿密,2012/2013朱金石的本质,也是他的天性,主要显现在大敞四开:向世界、向他者文化、向人群及不同的观点敞开。这种开启状态也表现在艺术领域。当有的艺术家几乎以自闭的方式,囚于堡垒中生产自己的作品;而另一些遵循商业战略,效力于短命的艺术市场趋势时,朱金石却执著于自己的道路。尽管如此,他的作品始终带有某种透明度,哪怕在非常微妙的层面,也是如此。首先与他相遇的西方艺术是德国表现主义,这个相遇持续到今天还在起作用。直到今天,埃米尔·诺尔德(Emil Nolde)始终是他最赞赏的艺术家之一,尽管人们在朱金石的绘画中长时间找不到任何具像的东西。而当具像晚些时候凸现出来时——如2004年在德国巴符州魏因加滕市(Weingarten)的作品——则以一种综合风格出现,与二十一世纪初全球现实的时代全景构成了形式上的呼应。左:《咖啡馆(Café)》,朱金石,布面丙烯,160 x 280 cm(两联),2021中:《下星期去米兰》,朱金石,布面丙烯,160 x 140 cm,20212022年《下星期去米兰》展览现场,藝術門(上海)《走进上海》,朱金石,行为和装置:颜料、布、铝制框架,第五届上海双年展展场,上海,2006朱金石的艺术处于不断形成的过程之中,就算有多种实验也从不让人诧异。我们可以用“大尺度绘画”(expanded painting)来描述他与秦玉芬在上海双年展上共同创作的作品。这幅画——如同波洛克(Jackson Pollock)的作品——是在铺在地面上的木板画布上画就的。它与艺术家的自我形象,以及抽象表现主义的艺术观作了决绝的了断。朱金石将作者身份传递给观众:观众穿着雨靴淌踩色彩,将颜料铺展开来,博伊斯意义上的“社会雕塑”(Soziale Plastik)经过这幅画体现出来。《水面上的宣纸》,朱金石,行为,北京西郊,1995朱金石总是不断的给自己和他人提出问题,追问什么是艺术家?什么是绘画?什么是作品概念?这些问题都是艺术家与理论家数百年来探究的问题,它们在1960年代后被艺术激进地推到极致。绘画正是置身于这个话语语境中,画具和画室的状况从属于其中。这些问题给出回答,什么时候作品算完成,能够给人观看,同时它们也质疑作品类型的界限:绘画在何处终止?装置在何处开始?这些创作中是否存在根本的差异?左:《永恒的记忆》,朱金石,布面油画,180 x 640 cm(四联),2015中:《无题》,朱金石,装置 : 画布、画框,1710 x 160 x 180 cm,2016右1:《天荒》,朱金石,布面油画,180 x 640 cm(四联),2014

右2:《四上黄山》,朱金石,布面油画,180 x 640 cm(四联),2014左:《焦虑的时代遇见彩虹》,朱金石,布面油画,180 x 836 cm(五联),2019右:《凋零的时代正在开放》,朱金石,布面油画,180 x 837 cm(五联),2019

东方与西方,历史与当下的冲撞与交流,很早就出现在他的想法中,这一点或许更为关键地决定了朱金石的作品。八十年代末,朱金石离开北京,来到柏林。在中国,他了解了欧美现代及晚期现代艺术史的各个段落,因此他熟悉古典先锋派的作品。此外,罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)的ROCI项目使他了解了战后艺术的潮流。然而,只有在欧洲他才能真正领悟六十年代后的艺术发展,艺术已呈现出在那时尚不为人知的多重形态。这些形态从根本上革命性地改变了艺术及艺术家的概念。置放被剪裁的画布,朱金石,行为和装置,尺寸可变,DAAD工作室,德国柏林,1987《介入》,朱金石,行为,柏林墙瞭望台,德国,1988《临时道路》,朱金石,行为,尺寸可变,玛丽安娜广场,德国柏林,1988如果我们去琢磨,诸如美国的“大地艺术”给朱金石的作品发展带来过什么样的影响,是徒劳无益的。朱金石在柏林安顿下来,与不同的艺术流派进行了切肤的沟通,在与作品、与艺术家的直接遭遇中,他也体验并开启着自身。有些人在他的创作中留下了很重的痕迹,诸如贫穷艺术(Arte Povera)不拘一格的材料,把历史与当下、自然与工业、政治与诗、回忆与乌托邦交织在一起;另一支是极简主义,它浓缩的三维空间装置赋予他灵感,朱金石将其转化以服务于自己的表现意图;另外一些流派-像激浪派(Fluxus)则通过跨文化共存的精神自由及本真的自发状态给他影响。值得注意的是,朱金石很少关注当下最热闹的潮流,比如新表现主义,一直到所谓的模型建构,而是处理相对传统的流派,显然他与之更心有戚戚。这些流派能与一个相平进行的自我发现兼容。《仪式》,朱金石,画布、⽊框,DAAD⼯作室,德国柏林,1987《阁楼会议》,朱金石,绳、铁桶、灯,尺寸可变,艺术家博物馆,波兰,1992《宣纸车》,朱金石,中国宣纸、竹子、雕刻过的推车,尺寸可变,柏林克鲁勃美术馆,1996同很多流亡艺术家一样,尤其是那些带有双重文化履历的人——萨义德(Edward Said)和克里斯蒂娃(Julia Kristeva)用触动人心的词语勾勒了这种心理和精神过程,很多艺术家也表达过它们——朱金石寻找自己的文化之根,这个根脉在二十世纪中国的历史及政治事件中多次遭到摧毁。东方与西方,历史与当下的冲撞与交流,很早就出现在他的想法中,这一点或许更为关键地决定了朱金石的作品。《禅椅》,朱金石,铜板、树干、石头、椅子,尺寸可变,鸧鹄小路10号,德国柏林,1995《在路上》,朱金石,自行车、竹子,尺寸可变,柏林世界文化宫,2000左:《焦虑的时代遇见彩虹》,朱金石,布面油画,180 x 836 cm(五联),2019右:《凋零的时代正在开放》局部,朱金石,布面油画,180 x 837 cm(五联),2019

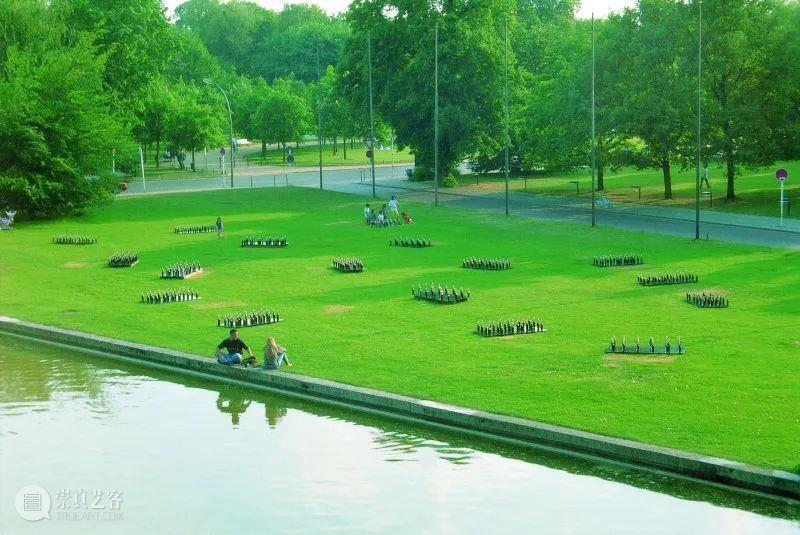

这个作品系列终于清晰地表明,朱金石从不使用个人象征,而总是采用文化象征。1991年,他在“柏林艺术废墟”展出了一个用栅栏圆木、未开封的酱油瓶和弹力行李绳为材料的地面作品。作品很容易让人联想为竹筏,理解成艺术家的异乡羁旅、梦想及天命。作品同时也映射出失却故乡的疼痛,表达了在尚未落定的新生活中拯救过去的需求,和一种认识:尽可能地扩展可能性,建立桥梁通途,不是在经济上,而是在文化最广泛的意义上相互丰富,往来。《放逐》,朱金石,装置:酱油、围栏原木、捆绑弹力绳,450 x 250 x 30cm,柏林艺术废墟,1991《酱油公案》,朱金石,生抽王酱油、铁板、木块,尺寸可变,柏林世界文化宫,1993《酱油公案》,朱金石,⽣抽王酱油、铁板、⽊块,尺⼨可变,1993,2022年Yan Art展览现场第二年,他带着“酱油公案”去参加某种艺术野餐:在柏林世界文化宫的绿地上,他铺设铁板为桌,在上面摆放上未开封的酱油瓶。1993年这个作品以更欧化的方式被放置在大街上,柏林的城市空间被一个亚洲人突然闯入,阻断。这个“酱油公案”带有奇妙的轻盈感,尽管它的材料很重,并且还有严格的摆放秩序。这在公共空间里第一次证明了朱金石创作编排的精湛技艺。在使用商业现成品时,朱金石建立了与当下的直接联系和没有隔膜的可读性,而这在随后的装置中又消失了。他的创作日渐凝聚了一种哲学,它来自对亚洲伟大思想传统的深化理解。在装置作品中——诸如“书的花园”(Garden Book)、“支点”(Halt)或者“柏林无常”(Berlin Impermance)——我们可以看出朱金石对塞拉(Richard

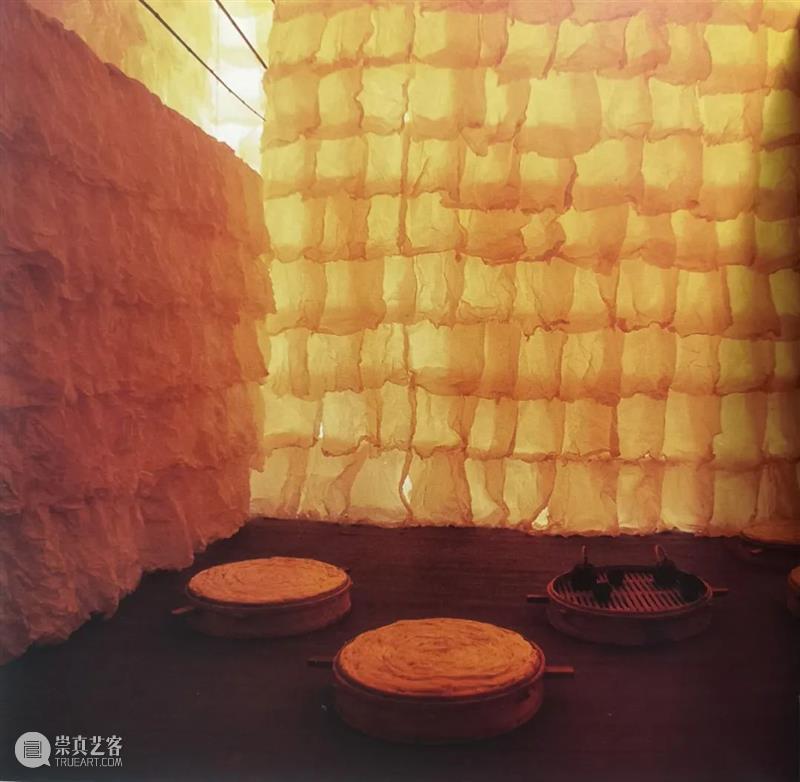

Serra)的后极简主义艺术和贫穷艺术的了解。宣纸装置事实上是他的“质的飞跃”,它在九十年代下半叶产生,直到今天依然被沿用。这个作品系列终于清晰地表明,朱金石从不使用个人象征,而总是采用文化象征。空间雕塑——如“面壁”、“无常”、“空的空间”既圆熟,果决,又充满自我意识。“宣纸道”格外绚丽和壮美,将转瞬即逝的易碎和纪念碑般的持久、空洞与饱满、形式与本质以独特的方式结合在一起。《面壁》,朱金石,宣纸、竹架,尺寸可变,柏林克鲁勃美术馆,德国,1996《空的空间 二》,朱金石,竹子、绳,尺寸可变,萨尔布吕肯市美术馆,德国,1998《宣纸道》,朱金石,宣纸,1800(h) x 300 cm , 温哥华美术馆,加拿⼤,1997《焦虑的时代遇见彩虹》,朱金石,布面油画,180 x 836 cm(五联),2019

朱金石对材料和空间语境很敏感,这些要素表达和浓缩了他的哲学理念与生活经验。朱金石对材料和空间语境很敏感,这些要素表达和浓缩了他的哲学理念与生活经验。有人称,他的还原主义,空间和观察者关系可能受极简艺术的影响,同时也带有日本美学的痕迹,但这种关联仅考虑了纯粹的外在性。众所周知,美国极简艺术与任何超越直接可视物的抽象表现主义都格格不入,朱金石绝然拒斥美国极简艺术的意图与目标。他的工作与之大相径庭,仅仅通过作品标题就可以看出他的自主性。此外,从生产过程看,极简艺术作品以工业化方式,生产最纯粹的形式,而朱金石的宣纸装置则是在长期手工产生的,冥想是构成作品的组成部分。他的材料使用同样意味着与中国传统艺术的割裂,而这种割裂恰好是通过极端的传统主义显现出来的。艺术家与故乡中国的文化关联既是突兀的脱离,也是小心翼翼地回归。朱金石接受并转化了西方的艺术潮流,毫无教条,肆无忌惮,他试图超越传统的绘画观念,而超越构成了创造全新艺术语言的前提。朱金石不遵随任何规则,他从不尾随仿效,而是改造给定物,以新鲜的方式将其有机地组合。“无常”不仅仅是作品的标题,也是对生活的描述。作品在根本上遵循对话原则,与复数的材料、空间、理念、人相交流,与自然和历史相沟通。艺术其实是“日用”,所以朱金石的作品很多都展现在公共空间里,并不让人吃惊。尽管具体作品还会有其他的阐释,诸如,他的作品有一种不可混淆的“大尺度”倾向,从内在空间汹涌而出,这让不习惯这种作品规模的欧洲人感到惊异。朱金石想触及尽可能多的人(不仅仅是那些通常的艺术专家),想将艺术融入生活,这个出发点在他的思考中举足轻重,也总是以最好的方式得到表现。《无常》,朱金石,装置: 宣纸、宋代碗、水、冬瓜,尺寸可变,首都师范大学美术馆,北京,1996《文学房子》局部,朱金石,宣纸,尺寸可变,路德维希市皇宫,德国,1999《时间的船》,朱金石,宣纸、细⽵、棉线,当代唐⼈艺术中⼼,北京,2018除了以上提到的若干装置之外,他在旅居德国多年回国后,在后海,在向日葵地,在石头垒的旧墙上,在岩石上做了作品,这些作品格外柔和而短暂,它们几乎很难被理解成通常的艺术作品,而朱金石在巴符州路德维希堡(Ludwigsburg)的装置中采用了同样的对话原则。作品的大小配合当地巴洛克城堡的花园大道,所用的自行车和竹子是他从中国运来的,既充实了园艺造型,也直接展现了东西方的相遇,十八世纪中国瓷器所传播的东西又以其它媒介被传递下去。自行车是朱金石的常用符号:它是西方的发明,被进口到亚洲,在那儿成为最普遍的交通工具,以至于直到几年前还曾是代表中国特色的物件。朱金石作品中另一个常用材料是竹子,有时与其它材料均衡组合,有时也作为主体材料——比如“竹影”和“走向香格里拉”,使用竹子能触发西方人关于亚洲的隐约联想,同时也能通过复杂的系统,让中国人自由想象其中艺术的、哲学的、甚至是完全日常的内涵。竹子是自然,而艺术家通过它建构了一个对应点,与中国当下的极端结构转化相对应。《马缰》,朱金石,炊具、麻绳、石刻、石板,尺寸可变,北京八大处,1995《最后的纪念碑》,朱金石,永久牌⾃⾏⻋、粗⽵,尺寸可变,路德维希市皇宫花园,德国,1999《绚丽的时代传来歌声》,朱金石,布面油画,180 x 838 cm(五联),2019

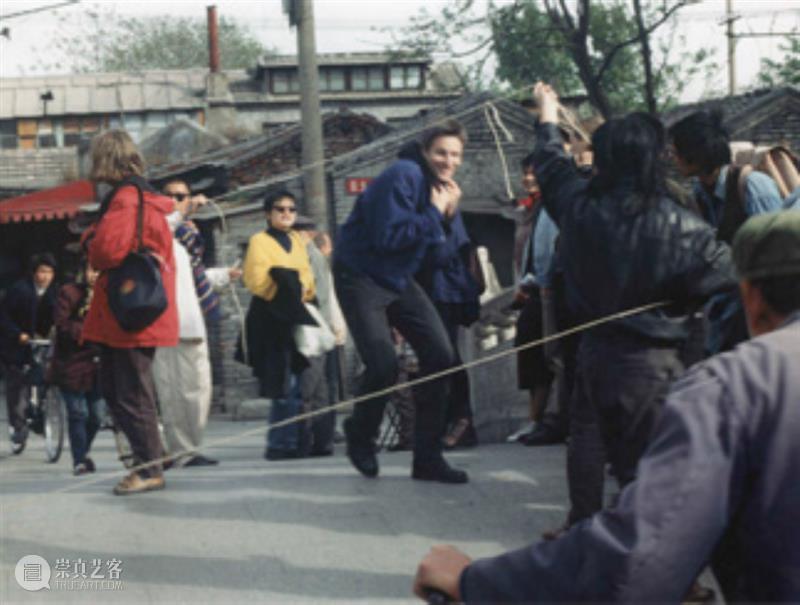

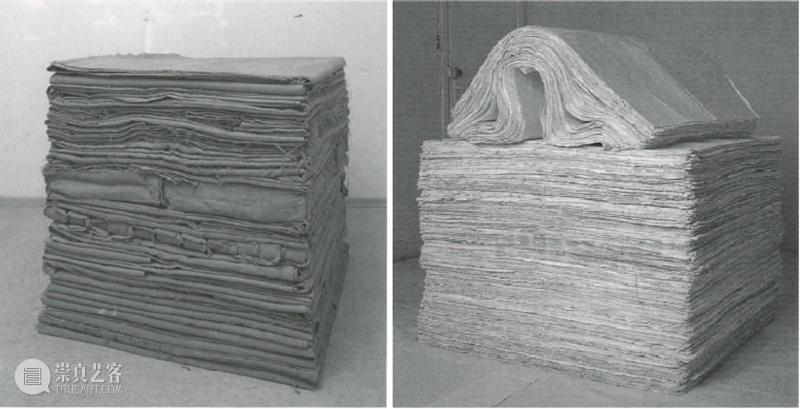

朱金石是个敏锐而细心的观察者,跟踪着现代化瞬息万变的过程及它对人、社会、自然、生活方式、理念的影响。朱金石是个敏锐而细心的观察者,跟踪着现代化瞬息万变的过程及它对人、社会、自然、生活方式、理念的影响。他看到发展,也看到其中的匮乏和失误,看到社会及文化冲突,生态恶果,精神和道德危机——他用他的艺术建构相反的生活重点,展现复杂而诗意的理念,现实与美的其它纬度,超越文化工业和商品美学。他对艺术家的理解明显受博伊斯的影响,这个艺术家概念承担着深刻的价值意识,包含责任与行动。《老建筑 一》,朱金石,木框,尺寸可变,北京甘家口,1994《时钟》,朱金石,竹筐、水泥、宣纸、水,尺寸可变,甘家口303公寓,北京,1995《水钟》,朱金石,竹筐、水,尺寸可变,1995,2022年Yan Art展览现场朱金石活跃而脉络通达,这不仅仅能描述他的艺术,也符合他与人、与事的交往。他总是不断为来访者下厨掌勺,让艺术家和评论家在博物馆里碰头,在“十个星期在北京”的项目中给中国年轻艺术家传授经验,要么他与中西艺术家一起在北京办展览。他的所有活动都在将艺术与生活合二为一,不生分别,所以,他在释、道传统基础上,实践着来自六十年代被认为失败的大众化乌托邦。(图7)左:《方阵计划:⼀⽴⽅体亚麻布在柏林》,朱金石,亚麻布,100 x 100 x 100 cm,1988右:《方阵计划:⼀立方体宣纸在北京》,朱金石,宣纸,100 x 100 x 100 cm,1988《一立方体亚麻布在柏林的放置——方阵计划的扩张》,朱金石,行为和装置,尺寸可变,玛丽安娜广场,德国柏林,1988《亚麻布对树的保护——方阵计划的扩张》,朱金石,行为和装置,尺寸可变,玛丽安娜广场,德国柏林,1988朱金石将他的社会、文化、艺术和政治关联定义在边界之外,他创造空间,这个空间中,产品、绘画、意义不断循环,艺术新作由此而酝酿。他给自己的任务总是带有不可避免的理想主义。八十年代末,他的“方阵项目”,简单说来,在象征和具体层面都表达了东西方交流的理念。一立方体宣纸和一立方体亚麻布仪式般冥想般地将创作过程浓缩并物质化。宣纸和亚麻布方阵,分别离开原产地北京和柏林,被运送到对方的友好城市。艺术家与两个城市的文化机构之间产生了接洽,而这种沟通会进一步在艺术家和论坛中得以继续。但是经历曲折,经历历史带来的困惑之后,二十年前处女作“方阵作品”原本可以启动的出色开端,如今也算偿了心愿。在二十一世纪初的今天,艺术家的使命依旧:将精神的能量把持在当下,去对抗甚嚣尘上的有用性思维以及无限增长的妄念。《无题》,朱金石,画布、画框、墙漆,500 x 690 cm (三联),元典美术馆-北京,2016《九步》,朱金石,亚麻布画板、油画颜料、木板,尺寸可变,2015左:《绚丽的时代传来歌声》,朱金石,布面油画,180 x 838 cm(五联),2019右:《焦虑的时代遇见彩虹》,朱金石,布面油画,180 x 836 cm(五联),2019

北京场馆开馆时间:周二至周日 10:00-17:30邮箱:info@yuanartmuseum.org.cn疫情期间,美术馆采取预约参观方式,请提前一天预约,入馆时需核对预约成功信息,扫描疫情查控二维码,测量体温之后,方可入馆参观。参观过程中须全程佩戴口罩,感谢您对我馆的支持!

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享