当下,年轻人消费观念的转变正在重新塑造商业的场景,越来越多新的品牌、新的商业在捕捉和了解青年文化的基础上,探索出新的发展路径。OCT-LOFT“一人一世界”讲座第22季携手亚洲知名设计媒体Design360°,从“新青年与新商业”的角度切入,邀请四位嘉宾从不同的行业、角度出发,讨论在设计驱动下,商业品牌与青年文化如何构筑出新的发展模式。

6月17日下午的第三场讲座,由大田作物设计事务所创始人、超级植物公司创始人李习斌作为主讲嘉宾,围绕“品牌和种树的关系”开展主题分享——李习斌打造的“超级植物”是一个用设计与创意在商业探讨当中突围的品牌,而他本人也是一个设计师成功转型品牌创始人的突出例子。

以下内容节选、整理自本季OCT-LOFT“一人一世界”讲座第三场直播,可至深圳华侨城创意文化园视频号或B站空间(点击文末阅读原文)观看直播回放。

李习斌:品牌和种树的关系

OCT-LOFT“一人一世界”讲座第22季 第三场

主讲人:李习斌,大田作物设计事务所创始人、超级植物公司创始人

时间:2022年6月17日19:30-21:00

“

「品牌」是什么?

2011年左右,李习斌和姚冶合作成立了设计事务所“大田作物”,品牌的理念很简单,李习斌希望“设计事务所能够面朝黄土背朝天像农民一样,在中国的土地上面去做中国的设计,种中国的谷子。”此间,他们也着手打造自主品牌,超级植物便是其中之一,“超级植物在大田作物的田地里面,(在田地里)好像只有种植物才能成功”。

对于“品牌”这个词语的定义,李习斌给出了两个方面的阐释:一方面是“品”,强调的是产品本身;另外一方面是“牌”,强调的是产品的名牌或者编号,商标就是牌,是公众对于企业的认知:“举例来说,村里的老王和老李都在打铁锅,但是老李的铁锅比老王的好,为了表明铁锅是老李打的,他就会在自己的铁锅上面印上‘李’字。这就是品牌的雏形。”

在李习斌看来,正是因为当下的产品在质量上已经没有非常大的差异,同时商品与商品之间的竞争也非常激烈,商品的同质化现象越来越明显,品牌才变得更加有意义——无论是品牌所承载的信誉,还是消费者的认知,品牌所蕴含的意义和表明的东西都变得越来越多,“因此品牌本身不仅仅是一个商标,它更代表了产品本身和产品牌子之间的关系,二者是相辅相成的”。

从2011年到2018年,大田作物从事的是设计服务的工作,助力甲方的设计需求,为甲方提供设计解决方案;自2018年始,李习斌开始专注于打造超级植物品牌,“十年间,我们从乙方变成了甲方。我们为什么会做出这样一个改变?2011年的时候,我们站在乙方的角度理解市场,和现在站在甲方的角度去理解市场,二者有什么不一样?”李习斌希望通过一系列案例分享,与观众共同探讨并交流这些问题。

“

品牌到底需要视觉设计来解决什么问题?

2011年,刚毕业两三年的李习斌成立了大田作物设计事务所,最早期的项目是为一个服装买手品牌做视觉设计。该品牌产品多为来自欧美的顶尖独立设计,相对小众,因此主理人希望能在北京开设一家门店,在为特定客群提供服务的同时,也能针对北京的用户进行销售。第一家门店最后落址于北京人气打卡点南锣鼓巷旁的宝钞胡同,“虽然(这家店)卖的是服装,但是我们把它隐藏在北京的市井文化里面,让它看起来不像一个服装店;同时,我们也把隐藏的概念和视觉风格做得更加有趣,更符合年轻人喜欢的调性”。

门店最后呈现出“中药店”的概念,同时利用颜体批注的方式来进行整体的视觉和包装设计,并在后来获得了当年东京TDC的年度奖,这在当时给了李习斌很大的鼓励:“我们(设计事务所)取名叫大田作物,最重要的想法就是希望把中国的文化和设计推给更多国家的人。当日本的评委看到‘中药店’这个作品概念的时候,会觉得这很‘中国’,中国的设计师也能把传统的中国文化用当代、时尚的手法表现出来。”

在大田作物早期项目中,李习斌更多地强调了这样的思考:品牌到底需要视觉设计来解决什么问题?作为设计方,又该如何帮助甲方解决问题?在此,李习斌分享了“云饵”的品牌设计经历,这是一个主营云南菜的餐饮品牌:“在品牌形象上,我们利用了断线的视觉元素,以虚线来表达文字信息;在设计系统里,我们通过改变文字断线的长短和距离大小,来调整视觉本身‘可识别’和‘不可识别’的两层信息,整个视觉体系的设计,都围绕这两层信息之间是否能被识别的‘游戏’展开。”李习斌希望藉由丰富视觉感来表达云南菜的丰富性和品牌形象,“它看起来不一定像一家餐厅的视觉,但我认为可以(通过设计)让它看起来更像一家有意思的餐厅,这也符合甲方当时的需求”。

此外,李习斌还展示了自己在2013至2014年左右自主创业的音响品牌,“我学的是工业设计专业,创立一个工业品牌是我一直以来的梦想,加上对声音和音乐有着浓厚的兴趣,所以最终选择做一个音响创业项目。这个品牌做了大概有两三年的时间,还与二手玫瑰推出过联名款,但由于音响的供应链和供应系统太过于庞大和复杂,所以开过店之后就没有持续去做了。”李习斌分享道。

“

⑤号车库:

设计所有的工作都是在实践中完成的

2015年时,大田作物与大悦城开展⑤号车库的改造合作,在李习斌看来,这是团队转型的项目:“在2015年以前我们都是在做视觉传递(的设计),都是在做品牌和平面。但从2015年后,我们把目光转移到商业地产、商业空间项目和消费者,那个时候的转变也是比较自然的。”与机遇一同而来的还有各种转型的难点和挑战,但得益于甲方的鼓励与信任,再加上自己创意的动力,李习斌和团队还是相信“能够借由我们的创造力、对年轻市场的理解和对品牌的把握,把大悦城做得不一样。”

从开始构想到最终落成,大悦城⑤号车库的改造花了10个月的时间,在这段“超负荷工作”期间,李习斌每周都跑两次天津,与团队密切沟通所有的设计细节,一同解决了设计方案、预算造价、消防合规和铺面分配等一系列问题。从这时起,李习斌意识到做一个商业空间所需的关注点维度很大,团队也在其中学到了很多知识,而他也有了这样的深刻体会:“设计是一个与时代和当下结合得最为密切的工作,所有的工作都是在实践当中解决的,必须要参与实践的过程才能获得价值观(的塑造)。如果我们一味纸上谈兵或者照本宣科,设计早就落伍了。”

经过不断的尝试与沟通,⑤号车库的改造终于落成,并大获成功——在受到网购浪潮冲击、且购物中心的空间布局普遍同质化的2015年,大悦城⑤号车库别具一格的设计令地产业界耳目一新,同时为大悦城带来了很好的业绩:“天津大悦城2015年时的客流量,在高的时候将近8万/天,开业当天⑤号车库的客流量就有将近3万,虽然这个空间只有五千平方米,但很受人们的关注与欢迎。”

“

品牌和商户才是产出内容的主体

在⑤号车库成功面世后,李习斌的团队接到了很多商业地产项目,大田作物也从一个不太懂商业地产的设计事务所,慢慢变成一家了解商业地产与消费者的设计机构。但与此同时,李习斌也发现了一个问题:很多商业地产的空间改造都是针对公共区域进行的,相当于给商业空间的公共区域进行特定的主题设计,再招入符合这个主题的商户,“类似于文和友的模式”,但内容其实并不由购物中心主导,而是由商户及其商品主导——“如果商铺的颜值高了,商铺的设计感强了,商品品质又好,还有很强的运营能力,愿意做有意思的活动吸引顾客,自然而然就能够招来非常多的客人,购物中心就不需要花那么多资金去构建一个体验型商场,再去招同样的商户(来吸引客流)。所以品牌和商户才是产出内容的主体,而不是购物中心。”鉴于此,李习斌决定更聚焦于内容品牌方面的设计,便有了北27号餐厅和三里屯建筑合作的两个设计项目。

与北27号餐厅的合作,被李习斌形容为“非常默契,且自由度很高”——除去餐厅的视觉以外,大田作物还包揽了餐厅里大部分物件的设计,包括吧台、餐具甚至室内植物。“我们希望把兰州的面条用更有创意的方式表现出来,让商户的内容变得更加丰富和有趣,这也是我们特别满意的作品。”在视觉方面,李习斌也大胆运用了“文字游戏”的概念,利用文字边界的放大和缩小,让中文字体变成可阅读和不可阅读两种信息,最终呈现出的设计感更加强烈,也为品牌带了更精准的流量和更强的传播效果:“网上对北27号餐厅的评价很好,除了对空间和设计的好评之外,关键是餐厅本身的面好吃。所以我们也选对了甲方,对于一个更关注产品的品牌,(设计的)工作就变得容易了,我们需要关注的就是如何让大家在这个(用餐)过程中获得更愉悦的体验,下次还愿意来吃面。”

此外,李习斌还分享了大田作物与三里屯的合作案例。作为项目的顾问团队,大田作物希望将之打造为三里屯的地标,让顾客走进三里屯时能记住这家店铺:“我们当时的想法是如果能让建筑‘动起来’,会更有记忆度,于是提出了在建筑外立面增加一个由卷帘门构成的二层幕墙的想法——它一般用于遮光,但同时可以通过(控制)内部关闭的程度,让外面的顾客看到幕墙上的各种信息,也可以变成一个完全封闭的场所。”尽管甲方一开始对这个想法有所疑虑,但在评估了可执行度和资金测算后,甲方认可了这个思路,小白楼“会动”的概念也得以实现。

“

人、产品和空间之间是什么关系?

在2015至2017年间,大田作物更加专注于卖场空间的研究——“到底人、产品和空间之间是什么关系?”李习斌介绍了与北27号餐厅合作的“23座”:这是一家面条餐厅,当时创始团队希望把日本一兰拉面“一人食”的形式引入中国的市场,但李习斌与团队在经过调研后,发现照搬这种形式不符合中国当下的形态,“我们必须给它一个更有说服力的理由,更好玩的(呈现)方式才行。形式不重要,重要的是把这个空间做成一个什么样的叙事”。团队最后提出了“面条机器”的概念:在这个“机器”中,空间就是一条走廊,其中有一个传输面条的通道,团队把连通着后厨的亮白通廊做成传输面条的大机器,让顾客在整个空间和过程中有非常好的体验,当一碗面条递出来时,就像从另外一个时空传输出来的面条。“在设计过程中我并不是去追求‘一人食’的概念,而是强调了如何让顾客在吃这碗面条的时候获得更多的体验感。顾客最终留存的理由还是一碗好的面条,但这个空间也让顾客留下了比较深刻的印象。”

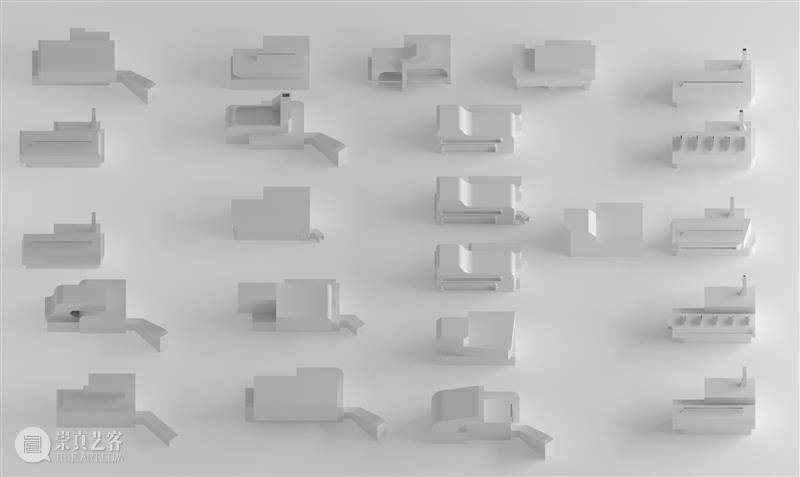

此外,李习斌和团队也开始做建筑项目,但还是更偏向于从产品的角度出发,尝试把产品和人之间的关系融入环境里。为了找寻有温度的设计语言,他研究了很多博朗设计,“一方面是倒角与视觉的关系,另一方面是新与旧的关系:新的东西是没有棱角的,旧的东西会有自然侵蚀的感觉;圆形代表运动与不稳定,方形代表稳定,圆角和方形的组合也表达了一种更加有稳定感和直感的关系”,并由此做了很多模型的搭建与设计,最后形成产品。

对于大田作物的工作理念,李习斌这样总结:“我们和不同的甲方,不同的商业伙伴合作时,我们也会调整设计的思路和逻辑,用不同的设计方法论来解决他们的问题。大家也能发现我们的设计方案都没有一个特别套路化的(模式),我们很享受这个了解设计需求、重新组织设计逻辑的过程,关键在于如何找到效果更好的设计解决方案,帮助甲方解决实际的问题。”

“

超级植物:「如果说之前我们是在做花,

现在的我们在尝试做根」

2018年开始,李习斌就全身心投入到超级植物的品牌工作中:“(打个比方,)从种树、种花的角度来看,我们之前更关注花如何开放,品牌、视觉、空间设计和卖场如何做好;但现在我们自己做超级植物的品牌,我们更关心的是产品如何做好,品控如何做到位,产品和消费者的沟通如何变得更加友善和良性,这些‘埋在土里’的部分往往是看不到的。如果把植物比喻成一个品牌,花和根一样重要,换位思考后就会发现这些原本可能没关注到的、更重要的部分。”

为什么选择做植物?在李习斌看来,植物始终在人类文明的发展历程中扮演着重要的角色:“从学会与植物相处,到利用植物建立农耕文明,人类用了200万年的时间;但人类进入现代文明、生活在钢筋混凝土的城市森林里,却只用了短短几百年的时间。虽然社会分工不断细化,生产水平也在进步,人们即使不种地也能吃到粮食,但无论时代如何发展进步,人类都无法摆脱200万年间烙印在基因里面的植物情怀。”由此,李习斌打造了“超级植物”,希望以一种不一样的方式让人们和植物重新建立联系。“我们那个时候也一直在给我们的‘植物’进行产品属性的定位,比如说它可以是家里的装饰,也可以是你送出一朵鲜花时其中传情达意的部分。(所以我们的产品)可以是植物属性的,也可以不是。”

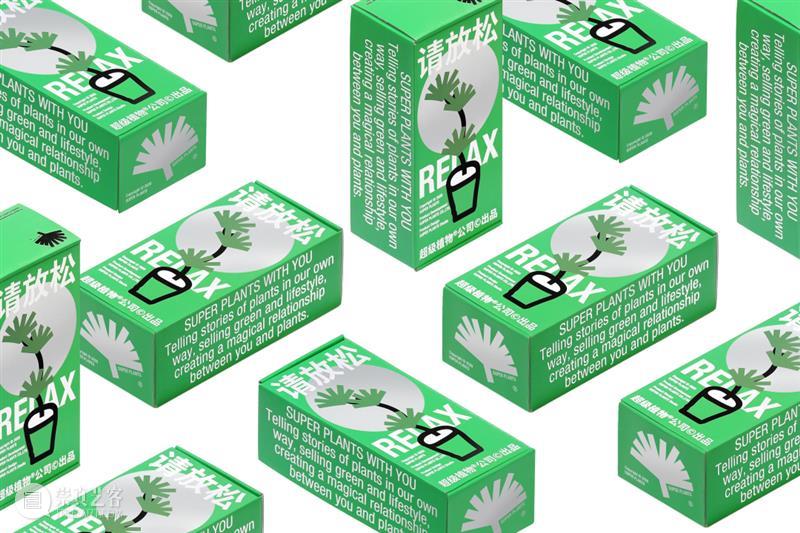

在打造超级植物品牌的过程中,李习斌和团队不断研发创意产品,力求让顾客能更实际地接触到产品(理念):“天天向上”是一种球根类爬藤植物,在一个月的时间能够长1米左右,“就像是非常努力的人每天都在成长,而且成长的速度很快,我们都能看得到,所以取名叫‘天天向上’。很多小伙伴会把它买来放在办公桌前,让它一直长,大家也都觉得非常好玩”;另一款产品“新手入植”也藏着有趣的寓意,希望每一个刚进入工作环境的职场新人都能够像小树苗一样得到呵护;“放青松”则尝试把产品文案做得更有趣、没有距离感,同时传递出植物乐观、向阳的精神。

“

在树下,打包春天

为了让人们在家中感受“森林”,超级植物还推出了一款叫做“在树下”的产品——来自日本的灯台踯躅,“它是吊钟花,花朵特别像吊挂的灯笼,日语中把它叫做‘灯台踯躅’,灯台指的就是它的灯笼花,‘踯躅’是驻足的意思,因为它的枝条太美了,路过它都会不忍停住脚步去看花朵。我觉得这个名字非常美,所以想把名字变成产品故事告诉大家。我们还在树上挂了一个‘在树下’的吊牌,希望这个植物让大家体会到一种‘在树下’吃饭、工作、生活的意境。”

“打包春天”这款产品的灵感则来源于大航海时期英国的“沃德箱”:“当时有一个职业叫‘赏金植物猎人’,负责搜罗全球各地的植物并带回英国,放在邱园(编注:英国皇家植物园林)里。但因为长途运输,植物通常无法存活,所以沃德就发明了一个保温箱,把植物放在箱子里,让植物能远渡重洋并存活下来,在英国生根发芽。我们效仿了沃德的理念,把产品做成‘打包春天’的概念,让罐子有一个像温室一样的效果,可以在里面养植物。”

“

与植物相关的研究与实验

另一方面,李习斌和团队也做了非常多与植物相关的研究:“全世界大约有37万种植物,但大家可能都不太了解,我们希望超级植物带你去和它们交朋友。”在这样的初衷下,超级植物推出了“星球植物”、“心叶蜜语”两款产品:前者是一种生长在沙漠的植物,特别像一个行星,所以取名叫“星球植物”;而后者则来源于消费者向客服提出的诉求,希望能买到一种心形叶片的植物送给亲人作为表达爱意的礼物,于是李习斌和团队就找到了这样有着心形叶片的植物——虽然植物原本的形态是一串叶子,但每片都能单独生根,“所以我们就把一片一片的叶子剪下来,让它形成一个个独立的根,这样就能独立种在每个花台里面,成为‘心叶蜜语’这样一个产品”。

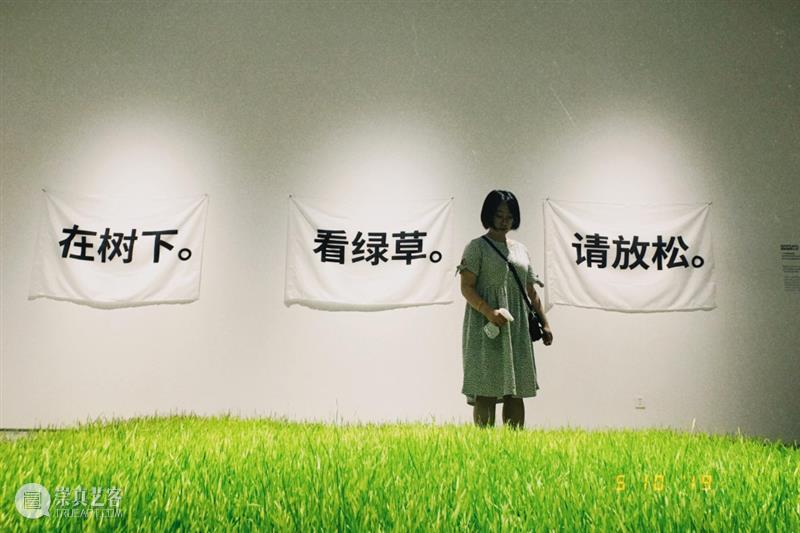

此外,李习斌还和团队进行过非常有趣的“植物实验”:在北京时代美术馆里种小麦。“现在城市里的年轻人很少能够看到小麦和麦田了,如果能把麦田带到美术馆里,应该是一件特别好的事情。”李习斌和团队做了很多尝试,研究如何给小麦的浇水,土壤的厚度,以及小麦能否长出来等问题。做好准备后,团队就拉了一车土,带上许多小麦种,在美术馆里选取了十几平方的地开始种小麦。在为期15天的展期里,团队每天都在微博里晒出小麦的生长过程,展厅里也放了很多喷壶,方便观众给小麦浇水——15天的时间里,小麦田长成了绿油油的样子。“其实植物的生长能力非常强大,我们当时觉得(小麦)15天里不可能长这么高,但它们就是在那样一个环境里长了大概20公分多的高度,特别好看。”

“

「植物总是最先给人希望」

李习斌认为,植物也能够给人们带来希望:“疫情期间也是我们最困难的时候,大家都很恐惧,好像一切都停摆了,我们就在想超级植物可以做什么事情。”等疫情稍有好转时,团队就马上推出了自主设计的海报,主题是“植物总是最先给人希望”,为人们介绍了三个植物给大家带来希望的案例,希望大家去向阳、乐观面对现在发生的疫情。“飞机坠落在田野里面,坠落的地方变成了一片灰烬,(其中)最早开花、从悲痛中走出来的就是向日葵;汶川地震也是一样,倒塌的废墟里长出了很多羊角花;‘911’事件之后,在世贸大厦倒塌的废墟下,在第二年春天开花的也是种在世贸大楼下面的花。”

此外,团队也以植物为出发点延伸设计了许多产品,在三里屯开设过线下门店,还与许多品牌开展跨界合作。“从2018年开始,我们就在做好植物代言人的角色,拉近人与植物的距离。超级植物不仅是销售植物,我们更希望能用植物的故事给大家带来生活的动力,激发生活的灵感。我们也会用很多植物的元素和故事与大家进行交流,去发现植物另类的美。”李习斌分享道,“我觉得在漫长的历史长河里面,最不被打倒的就是最有生命力的,植物能够存活那么久,在一片废墟中能够最早站立起来,有很多东西我们都可以向植物学习。”

Q&A

(上下滑动查看)

本文由深圳华侨城创意文化园编辑整理,

文中使用的资料图片由嘉宾提供,请勿擅自使用。

转载推文请联系后台获取授权,请勿随意修改。

活动最终解释权归主办方所有。

点击上方海报,查看本季讲座活动详情

【讲座时间】

Badmarket/老苗:

5月27日(周五) 19:30-21:00

Transwhite Studio/虞琼洁:

5月28日(周六) 15:00-16:30

超级植物/李习斌:

6月17日(周五) 19:30-21:00

野狗商店/不二飞:

6月18日(周六) 15:00-16:30

【讲座地点】

深圳市南山区华侨城创意文化园北区A3+

【活动回顾】

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享