初踏“黄金路”

——新中国“十七年”的女性图像及其话语空间

文 | 陶怡霖

“革命”是 20 世纪的中国回避不了的主题,一场翻天覆地的大变革结束了沉睡已久的过往。新中国文艺发展的总方针在新中国成立前,即1949 年7月 2日“中华全国文学艺术工作者第一次仪表大会”上确立,“如何表现新中国”成为所有文艺工作者面临的新课题。绘画被要求再现社会主义“新人”。这意味着绘画“担负比过去更重大的责任”,它要“为人民服务”,更确切地说,是“为工农兵服务”。李焕民是新中国成立后成长起来的版画家,他的西藏情缘源于青少年时期王洛宾那首风靡全国的《在那遥远的地方》, 那首歌促使他创作了大量藏族女性题材的作品。随着时代变迁,他的作品从民族家国的宏大叙事逐渐走向个人的叙事空间。

李焕民 初踏黄金路 套色木刻

54.3cmX49cm 1963年 中国美术馆藏

《初踏黄金路》便是新中国“十七年”时期努力表现时代“新人”的成功案例,是李焕民艺术成就的高峰之一。该作品被选作《中国现代美术全集·版画卷》封面,足见其在20世纪中国现代美术史上的重要地位。

1. 画中人

《初踏黄金路》的画题并未明确是谁初次踏上黄金路,而路又为何是“黄金”的。画中的藏族女性似乎有多维度解读,既代表着广大的藏族人民,也代表着新中国的新女性形象。1963 年李焕民完成此作,而这件作品的酝酿却是在1960年。是年,他参加了西藏民主改革以后的第一次秋收,见证了劳动果实属于藏族劳动人民,内心饱含着抑制不住的喜悦。民主改革以前,“政教合一”的西藏社会基本分为封建农奴主和农奴两大阶级,西藏地方政府、贵族和寺庙实际占有了地方的主要生产资料—全部土地,包括山、水、草地、森林和其他非耕地。西藏地方政府不仅是最大的封建领主,更是农奴主专政的武器,它掌握着政权和军队,以此维护本阶级利益。附着在广袤的西藏高原上的农奴只能在领主分配的土地上耕种,过着悲惨的生活,繁重的地租像大石块一般沉重地压在劳动人民的头顶上。[1]事实上,中共中央政府早在新中国成立初已就“西藏问题”寻求解决方案。1959年3月下旬,民主改革正式开始。同年4月28日,第二届全国人民代表大会第一次会议通过了“关于西藏问题的决议”,指出:西藏现在的社会制度是一种极其落后的农奴制度,农奴主对于劳动人民的剥削、压迫、残害的惨酷程度是世界上少有的。1961年,民主改革基本完成,压迫西藏人民千年的农奴制被废除。女性地位是否变化,是女性是否得到解放以及女性政策是否正确的试金石。西藏人民的解放,尤其以处于剥削压迫链条中最底层的女农奴的解放为考量依据。旧时代的西 藏,女性地位极低,女性被看作是魔鬼的化身,会带来灾祸,女性耕种的田,种子都不发芽, 耕牛也会死掉。女性代表着厄运,虐待与歧视都伴随着她们。西藏有一句俗语:“男人不发疯什么都可以做,女人只是会说话的工具。”[2]藏族作为一个有着近两千年文字记载历史的民族,几乎完全省略了对女性的书写, 旧时代的西藏历史可以说只是一部西藏男性的历史。[3] 藏族女性的翻身意味着她们摆脱了“政权、族权、神权”的多重压迫,女性悲惨的命运与艰辛的生存成为控诉旧社会暴行的最佳例证,这使得“革命”的意义更为突出。

2. 合理的“她们”

《共产党宣言》:“社会的进步可以用女性的社会地位来精确地衡量。”[4]事实上, 广大第三世界国家的妇女解放运动都与民族解放运动、独立建国相伴而生。中国共产党将妇女解放运动纳入阶级、民族解放的历史任务中,使得妇女解放与独立民族国家建构得以结盟。早在建党初期,1922 年中共第二次全国代表大会就制定了《关于妇女运动的决议》,该决议代表着中国共产党关于妇女问题的基本立场。走出家庭参加社会生产以实现经济独立,是女性解放的重要条件;而与男性无产者一起消灭私有制,反抗民族和阶级压迫,是女性解放的现实途径。此后,中国共产党通过颁布一系列法律条款来保障她们的婚姻自由;通过分配土地,动员妇女参加社会生活来保障经济权利;通过教育培训以及出台妇女干部的选拔指导意见等,来体现和落实妇女的平等参政权。在新中国时期的政治文化氛围下,将女性作为表现题材,身兼政治性和艺术性,似乎更符合文艺工作者多层面的考量。这样的“前因”使得《初踏黄金路》的创作动机和主题显得十分明确。“藏族女性”透露着民族属性与性别身份等多重界定,拥有表征该时期社会思想与文化的优先权。她们参与劳动生产等社会生活诸多方面,暗示着该作品有着时代的传统解释以及图像背后关涉的深沉意涵。

新中国女性第一次全面进入社会空间,她们以何种社会形象来获得社会的认可,是她们所面临的“生活政治”问题。媒体图像与艺术在反映现实的同时,无疑对她们还有着引导作用。图像反映了女性翻身与获得成功的根本原因在于社会主义制度和中国共产党的领导,她们在思想与行动上都是进步者与被教育者,透视出“自我之眼”与“他者之眼”[5] ,二者皆在新中国成立之初的政治社会要求下构建起官方语境中的女性形象标准。

1. 媒介视角

有学者对官方媒体报道内容进行研究,通过宣传口径反映国家语境下的“她们”。韩敏在《〈新中国妇女〉的视觉形象建构》一文中梳理了新中国成立初期,这份对女性生活具有重要影响力的杂志如何构建有关“新中国妇女”的视觉形象,并具体指出杂志一方面聚焦劳动妇女,另一方面突出实用性的着装时尚。学者风笑天则在文章《变迁中的女性形象—对〈中国妇女〉杂志的内容分析》中,采用量化内容分析的方法,以1950—1990年中所报道的典型人物为样本,基于生理、职业、政治、知识以及事迹等方面进行分析。他在文中明确指出:20 世纪五六十年代该杂志中女性形象以单一的劳模型模式呈现。[6]值得注意的是,《中国妇女》杂志于1950 年第10期发表《何谓劳动妇女,何谓知识妇女与职业妇女?她们之间有什么不同?》,认为知识妇女中还有一些人受到旧文化思想的束缚,还需要改造,同时对劳动妇女进行了肯定。吕邈航在其硕士论文中以《人民日报》为例,讨论政治社会化视角下的中国女性形象,并通过研究发现,《人民日报》在新中国“十七年”时期塑造了大量职业女性形象,并强调两点:一方面,女性是生产者而不是消费者;另一方面,女性具有崇高的道德品质,她们心中只有国家和集体,没有家庭和个人,这是报道中理想的社会主义“新人”的特点。[7 ]十三陵“七姐妹”“林海娘子军”等被广泛宣传,一方面,这是对现实生活的再现,另一方面,官方媒体“立标杆,树典型”,鼓励引导女性以她们为榜样。《人民画报》于 1950年8月创刊,首期封面人物选用新中国第一位女拖拉机手、劳动模范梁军,身着列宁装的她构成了 1950 年代农场女工的经典形象。1962年4月我国发行的第三套人民币,其中一元券上英姿飒爽的“女拖拉机手”亦是以梁军为原型。1948 年梁军参加了拖拉机手培训班,因其卓越贡献,拖拉机学校成立了以她的名字命名的新中国第一支女子拖拉机队。这支队伍在北大荒垦荒劳作,其艰苦程度超越常人所能承受。她们树立了新中国新女性的形象,即女性亦能超越生理的限制,与男性一样参与社会劳动与生产,进入曾为男性专属的职业领域,为社会主义新中国添砖加瓦。女性图像的呈现在媒介视角中承担着再现与引导宣传的功能,主动引导观者的同时,亦是“被引导”的对象,即时代社会政治话 语对媒介的影响与导向。

2. 艺术表现

在塑造社会主义“新人”的呐喊下,广大文艺工作者着力于“劳动女性”形象的塑造,而他们在形象的选择、主题的构思、情节的营造等方面有着某些相似之处。

林岗 群英会上的赵桂兰 新年画

138cmX176cm 1951年 中央美术学院藏

林岗作品《群英会上的赵桂兰》(1951) 影响了一代人对新年画的认知。画家将视点聚焦在1950年身着列宁装、胸戴奖章的赵桂兰出席“全国工农兵劳动模范代表会议”和“全国战斗英雄代表会议”并受到毛泽东接见的瞬间。20岁的年轻女工赵桂兰用身躯保卫国家财产不受损害而致残,被称为“党的好女儿”。新中国成立后,像赵桂兰这种具有良好品质、积极向上的年轻女工人成了重点宣传对象。画家以赵桂兰的视点对毛主席形象进行描绘,仰视的手法体现了其内心对国家领袖的敬仰与敬畏以及受到主席接见的喜悦与激动。女劳模是新时期女劳动者的典型描述,女性服饰新风尚主要通过劳动模范进行传播,简朴的列宁装体现了装扮的实用价值取向,这种视觉形象符合一切皆以劳动生产为核心的要求,满足了时代对女性的期望和诉求。

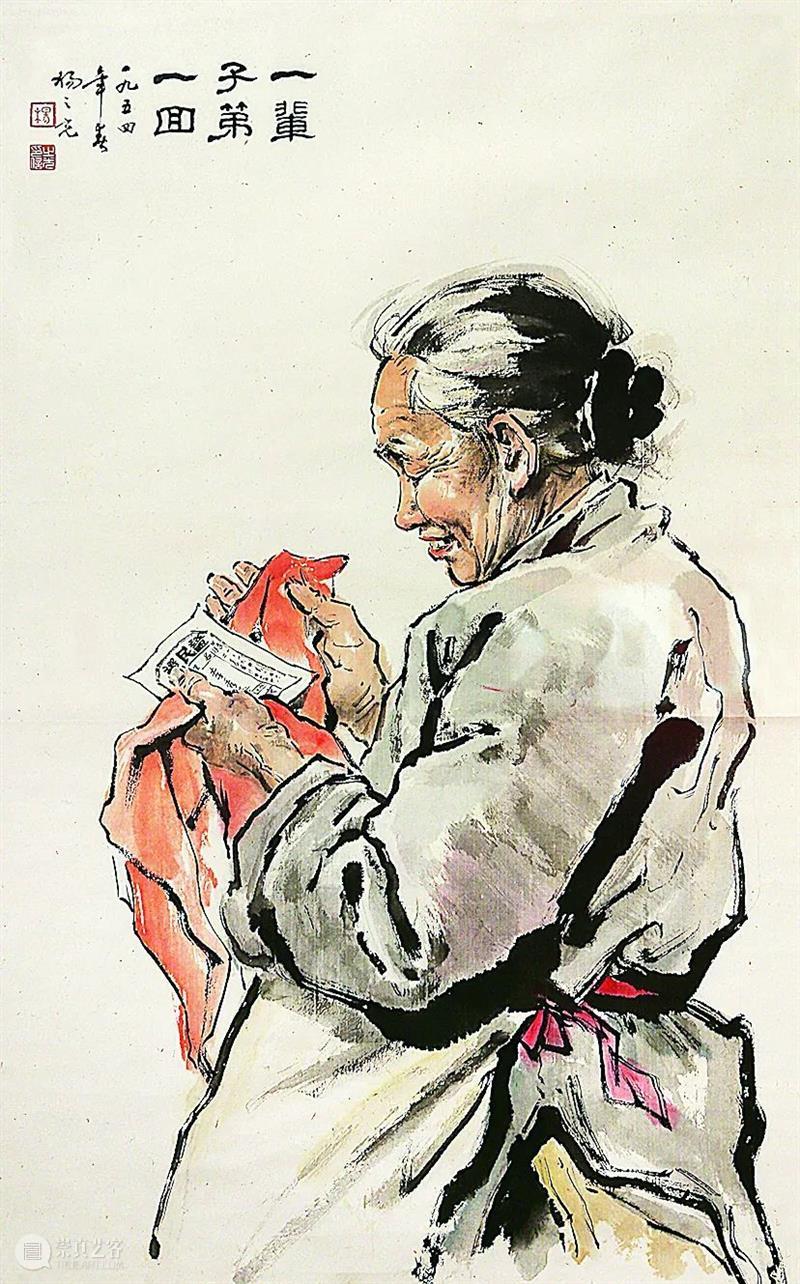

杨之光 一辈子第一回 中国画

101cmX63cm 1954年 中国美术馆藏

1954年,杨之光创作《一辈子第一回》。作品描绘了一位老太太仔细端详手帕中的选民证,记录下劳动女性拥有民主权利的历史时刻。这是中华人民共和国成立初期中国社会的真实写照,尽管当时的中国女性开始成为新一代工人、农民或者其他劳动者,但仍有相当一部分女性限于年龄、文化知识、家庭生活等原因,局限在家庭、街道、社区的范围内,担当家庭妇女的角色。画家通过构建特殊意义的场景来表现笔下的人物:老太太形象质朴,花白的头发挽成传统妇女式的后发髻,脸颊与双手都留下了岁月的痕迹,身躯略显粗壮。画家对传统家庭女性的描绘基于国家本位,政治第一次进入了普通劳动女性的生活中,她们拥有选举权,昭示着她们能通过自己的选择来决定个人的命运。画题与《初踏黄金路》有相似之处,均强调某事“第一次”发生,以凸显新民主 主义革命胜利与中华人民共和国建立对于个体的意义。

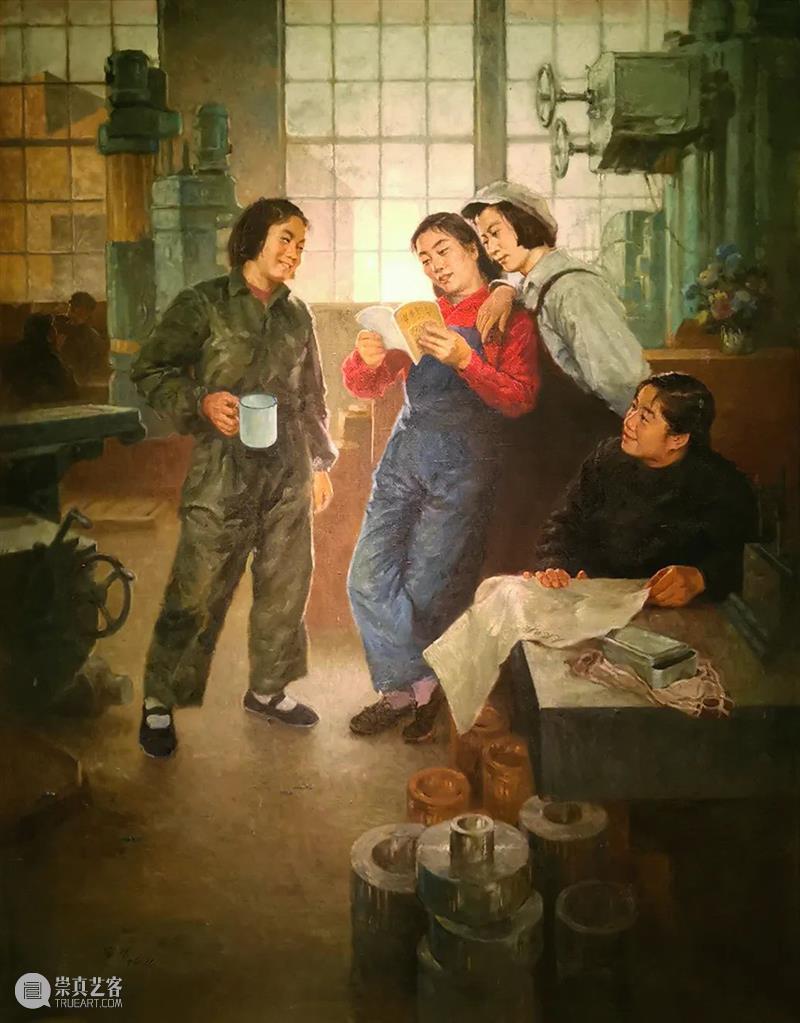

王盛烈 阅读 油画

134cmX102cm 1954年 中国美术馆藏

《阅读》(1954)是王盛烈的油画作品。其背景中的机床显示了劳动空间为工厂,四位身着不同服装的女性在休息间隙阅读报刊与书籍。女性进入本是男性“专属”的职业空间,操作复杂的机床。不同的着装区别她们的身份:工人和干部,她们都拥有继续学习的机会,了解时政,胸怀民族国家,这是同一性别中阶级差异消除的体现。

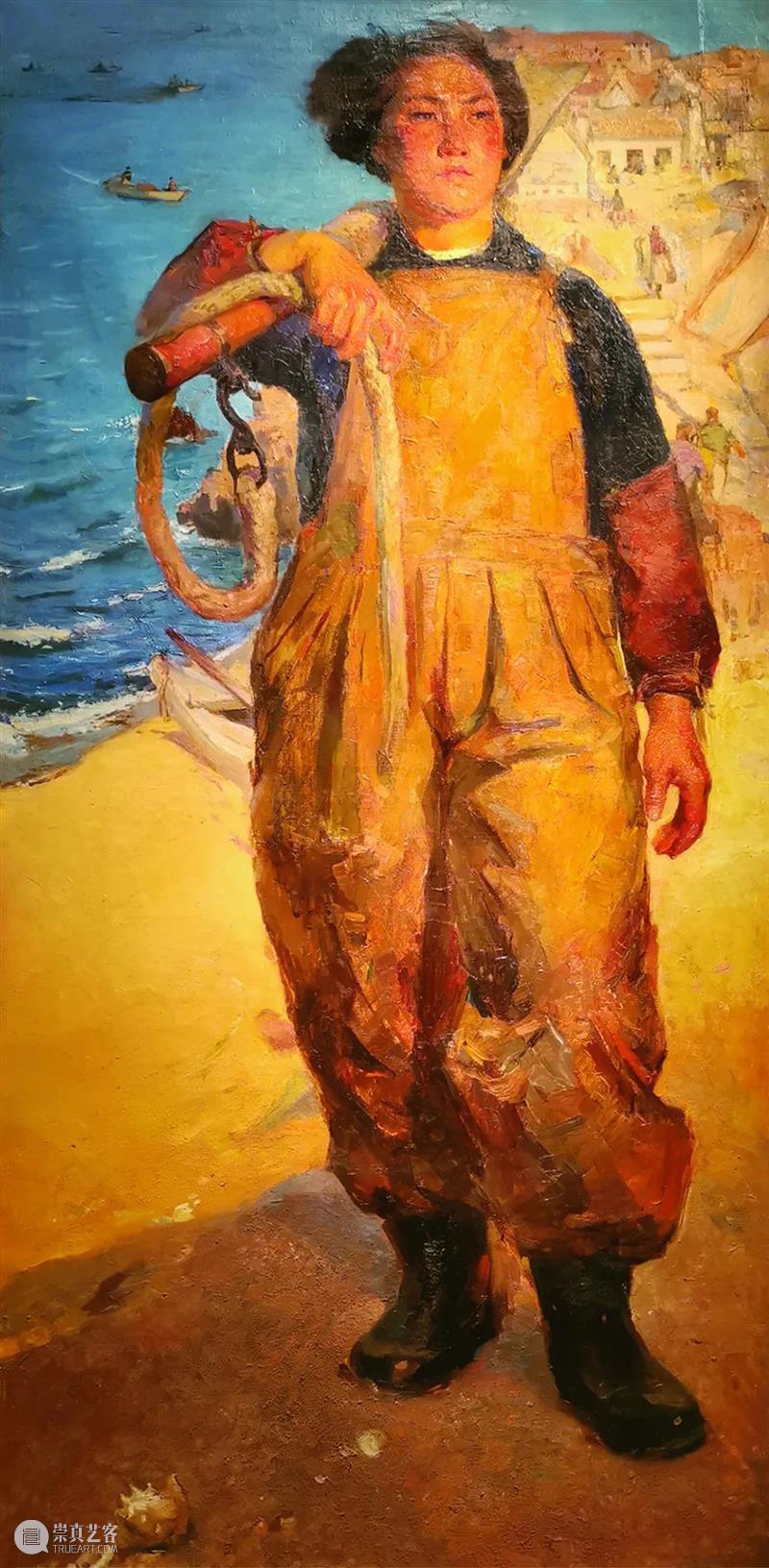

王霞 海岛姑娘 油画

175cmX86cm 1961年 中国美术馆藏

王霞1961年的油画作品《海岛姑娘》,描绘了一位从事体力劳动的农村姑娘伴着朝晖精神抖擞、意气风发地踏在海滩上,迎接新一天的劳动。姑娘身着工装裤,脚套胶鞋,肩上扛着杠棒,身型粗犷,坚定昂扬,结实圆润的脸庞与齐耳短发帮助观看者识别其女性身份,仰视的角度使得人物显得更为高大。

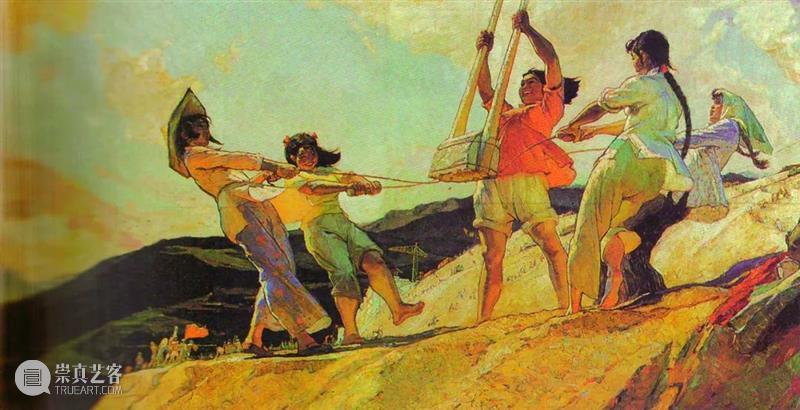

王文彬的《夯歌》,描绘了在夯歌号子的引领下,五位姑娘在高处协力打夯的劳动场景,中间的红衣女子如同一位将军。画面视点较低,色彩鲜明,构图极富张力与律动感,场面颇有排山倒海之势。画家抓住社会主义新农村建设中极为典型的建设场景,并将石夯悬于半空的紧张瞬间定格于画面,展现了时代女性蓬勃的朝气与崇高的理想。

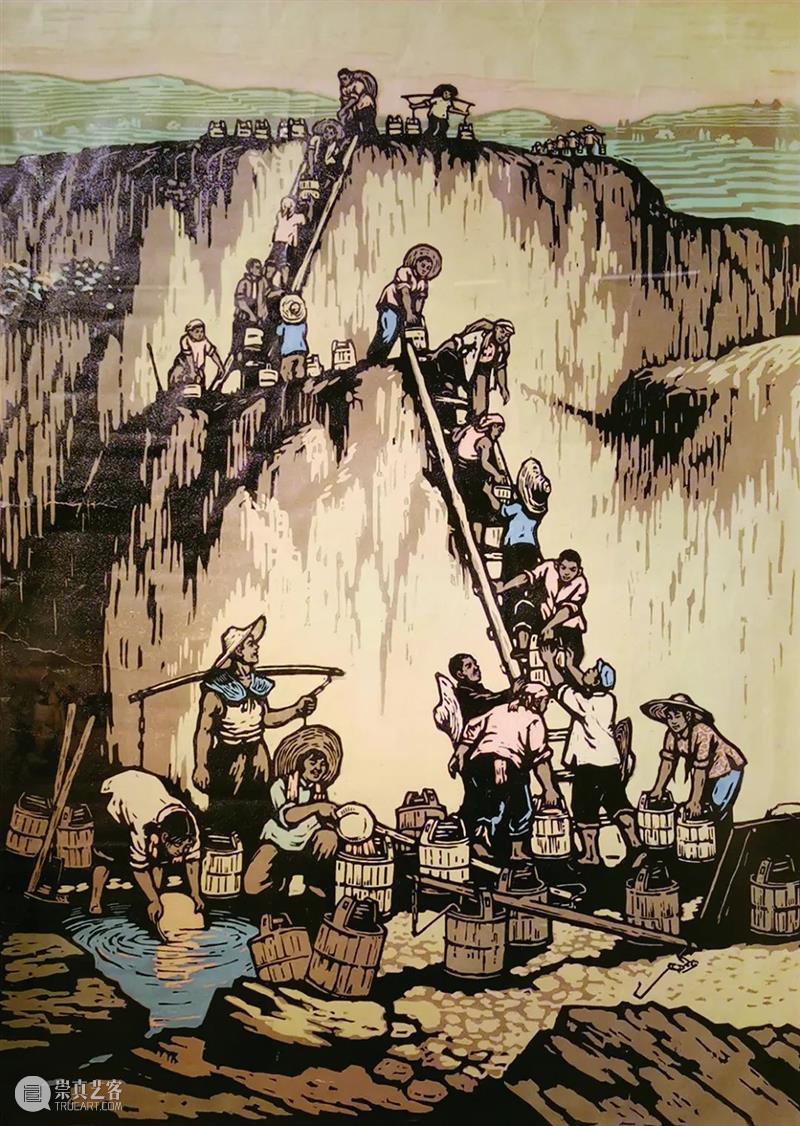

白崇易 滴水必争 套色木刻

94cmX67.5cm 1965年 中国美术馆藏

白崇易《滴水必争》,描绘了众多男性和女性合力在水源稀缺的高原用木桶装运水的场景。前景放置数个空木桶,分工明确的劳动者在整个画面中形成“S”形构图。画面的视点集中于左下角的取水地— 一个小水凼,取水的是两名年轻女性,一人俯身,一人蹲下,负责舀水。另外一个可以明确识别的女性形象位于画面的最右侧,粉色花衣与两条俏皮的长辫突出了她的女性特征。画面反映了男女同工的场景,女性在其中充当着重要的角色,她们壮硕的身材和黝黑的皮肤与其他男性劳动者几无区别。劳动空间、劳动工具以及外在形象等皆提示观者:女性如男性一般,具备足够的体力与毅力完成繁重的劳动。

3. 程式化的图像

根据前文所述,“劳动女性”成为此时期女性图像表述的主流。中华人民共和国的成立使得女性在政治、经济、文化教育、社会及家庭等诸多方面享有了权利,进而调动起极大的积极性,焕发出创造力。参与社会生产的劳动女性和以国家为本位的家庭妇女,二者皆可归为广义的劳动女性。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出“劳动创造了美”的命题。“劳动”创造的“美”不仅限于“劳动”带来的视觉感受,更在于“劳动”创造符合时代精神的要求,在“劳动最光荣”等口号的倡导下,男女同工同酬,共同建设一个百废待兴的中国。从图像中,我们可以见出“劳动女性”主要与说明性场景组合,用以阐释背后的故事。这些场景包括以下要素:劳动空间、劳动工具、具有特定意义的情节等。而在人物典型形象的塑造上有以下程式化特征:其一,代表新中国女性形象的基本是年轻劳动女性,而家庭妇女形象是基于以国家为本位的呈现。其二,女性知识文化程度偏低,集中的职业形象是工人、农民和干部,而文教科卫行业较少。女性在职业技术方面具有较强的开拓精神,重体力劳动者形象偏多,如司机、矿工、打夯工人、勘探工、机床工等。其表 述逻辑一般为女性经过艰辛的努力,完成任务,从而打破男性对女性的怀疑。其三,女性气质减弱,主体形象健硕魁梧,近乎男性身躯与女性脸庞、发型的拼凑,神情中流露出坚毅、执着,饱满的精神状态焕发着意气风发之势。着装作为人们对身体的认识,被包裹在以蓝、黑、灰为主色调的劳动制服下,其实用价值凸显了核心是劳动生产,在方便生产的同时拒绝表现女性的身体特征,一定程度上为她们获得平等权利提供了合法阐释。与前述图像案例对比,李焕民、朱乃 正等一批画家将视点放置于少数民族地区,他们表现了少数民族的“劳动女性”,但与其程式化表现上有着截然的差异。李焕民的《初踏黄金路》“不是平板地描写生产的过程,他没有追求表面的热闹或者使人物仅作欢欣之状,而是把丰收的喜悦, 表现得比较深沉含蓄……”[8 ]他既没有描绘女性的矫揉造作的柔美,也没有将女性形象中性化。他所塑造的两位藏族女性在保留了女性本体美的同时,将劳动人民特有的纯朴与翻身做主后收获的喜悦表现得淋漓尽致,更突出了劳动解放女性的画境。

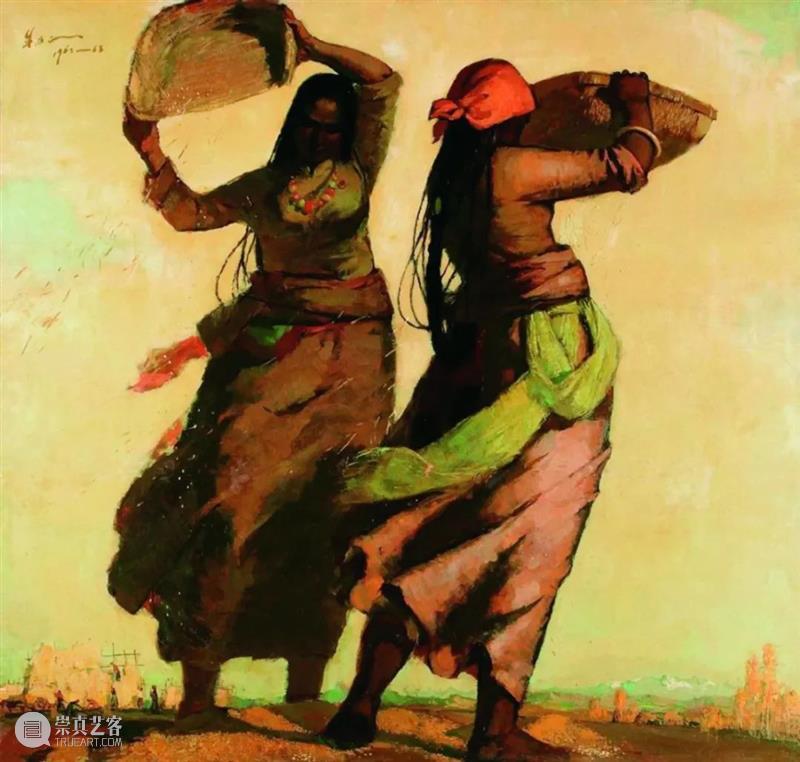

朱乃正 金色的季节 油画

156cmX162cm 1963年 中国美术馆藏

朱乃正《金色的季节》,通过人物动 势营造劳动的气息,视点较低,天际线矮矮地消失在远处。两位一正一反的藏族女性正在劳作,飞舞的裙摆和壮硕却柔软的身段占据了画面的主体空间。朱乃正、李 焕民等画家着重于女性劳动时动势的捕捉来传达“劳动是美的”,表达语境亦未停留在“劳动”这层面,而是进一步突出“劳动”背后的“解放”意涵。

1.“劳动”背后的表述逻辑

李焕民在《初踏黄金路》中是如何表现藏族女性地位变化的?首先,从画题来看,“初 踏”二者透露时间与行为情绪。“初”意味着“第一次”,仅仅一字便表达出持续上千年状态的改变,足见其意义的深远;“踏”字则表现出人物动势和情绪,“昂着头,张着嘴似在唱歌,她挺胸、收腹、挠臂”,边走边唱,有一种精神解放的感觉,流露出女农奴翻身后收获的幸福与喜悦。画题的组合皆为主题“解放”服务。“黄金路”是李焕民对藏族女性地位变化的表达。画面中一条“S”形丰收路,不仅服务于构图形式,更体现着“从麦田到打麦场不过一里之遥,藏族人民却走了一千年,初次踏上黄金路”的构思。两边成片的青稞田野作为翻身农奴的劳动空间,暗示着中华人民共和国妇女政策在西藏民主改革后逐步推进并落实,女性参与社会生产,拥有独立的经济权利。“黄金”作为“路”的修饰词,决定了这条路属性的变化。“黄金”不仅形容大片青稞丰收后的色彩,还能让读者从画面色调与光感中感受到新时代的气息。“黄金路”一方面暗喻了西藏历史的发展与变迁,另一方面,这也是在国家话语下建构起来的一条“女性解放”之路。事实上,中国共产党在建党初期关于妇女解放运动便形成了典型的“压迫+解放”表述模式,并在新中国成立后较长时间中仍旧沿用。“劳动女性”图像作为时代“新人”的代表,建构起新中国的“解放”话语,她们是新中国“解放”事业的“彻底”呈现,也是主流意识形态下生存状态变化最大的承载。图像呈现出“忆苦思甜”的对比逻辑,链接着“过去”与“现在”,她们成为代表着勤劳、爱国、奉献等品质的符号。

2. 解放的有限性

新中国“十七年”劳动女性塑造的背后又隐藏着怎样的意涵?图像中女性的职业、衣 着、体型、气质、神情等,无不显露出以男性为学习样板。一方面,这体现了对劳动女性的歌颂和政治信念的认同,同时也是女性自身尝试摧毁男性中心机制的过程;另一方面 却显露出一种隐含的歧视,即对女性的价值评判标尺是以男性为轴心的。这种端倪,在男权裹挟下的时代女性形象的“异化”中初现,从中性化甚至男性化到“文革”时期的符号化、概念化。女性图像模式化的背后是中国女性解放运动主体为男性政治精英的视觉呈现,他们以政治合法性置换了女性解放运动中的女性主体性,为女性代言,从而边缘化女性的主体性,浮上水面的却是民族国家话语。威武雄壮的“大”场景中作为群体的女性,呈现的是“被解放”女性的历史,这意味着“解放”是有限性的。民族国家革命的宏大叙事,弱化甚至遮蔽了以男权为中心的性别差异。事实上,从晚清维新运动到辛亥革命,直至五四运动、新文化运动,倡导者关于性别问题的理念是殊途同归的。他们把女性当作一种有利于构建民族国家的社会资源,而非单纯的独立权利主体,这也使得女性问题不再是单纯的性别问题。建立在民族国家立场上的妇 女解放运动重视同一性别内存在的阶级差异,进而从立法、政策与实践等多层面保障了广大 无产阶级女性的利益,但“有意无意间”忽略了同一阶级内两性间存在的等级秩序。[9]阶级和民族解放作为总目标,对于男性和女性有着“公开利益的一致性”,而家庭角色分工方面, 却“隐蔽着紧张的关系”,[10]即在上千年的压迫体系中最为根深蒂固的性别压迫关系。当然,解放不是一蹴而就的。“男女平等” 是一个超越性别范畴的话题,“平等”是不同个体在经济、政治、文化、社会等方面享有同等的权利,同时意味着机会、人格等方面处于同等的地位,这是人类社会的终极理想状态,而我们一直在努力实现它的路上!

《初踏黄金路》调动了李焕民多年来积累的素材与感受,他大胆提炼概括,集中力量塑造典型形象。

李焕民 织花毯 黑白木刻

28cmX19cm 1953年 大英博物馆藏

比起1953年《织花毯》,中藏族女农奴的表现,《初踏黄金路》在立意、构图、造型、色彩等艺术本体特征方面皆有着极强的独立意义和示范意义。1953年李焕民还仅仅停留在对藏族女性的平面描绘上,而1963 年他对时代脉搏有着更为敏锐的感受,且游刃有余地将笔下的女性形象放置于民族国家建构的“压迫+解放”的表述模式中,着力于“劳动”的艺术性表达, 以突出“解放”的意涵。他着重形象上的把握—高原特有的气候与生活环境使得藏族女性从衣着到体态都有着极为明显的特征,臀部微翘,面部轮廓立体明晰,以及特别的头颈肩关系等。这种转变不仅源于时代变迁,更源于李焕民思想的升华。他在《谈艺录》 中说:“……看到远处藏族妇女牵着驮满青 稞的牦牛回家,边走边唱,有一种精神解放的感觉。”他从历史的、民族的、国家的层 面来考量这一主题,将积极向上、充满造型 张力的因子注入画面。他的作品中仿佛能望见古希腊古罗马时期的雕塑所崇尚的那种昂扬挺拔之美,摆脱了一般意义上俗气的表面之美,在时代共有的语境下显示出画家独特的形式敏感度。从这个层面来看,李焕民是一位现实主 义艺术家。他精炼的艺术语言,“把版画艺术提到一个新的层面”。[11] 这一评价意味着这件作品的价值超越了画种范畴。

-----------------------

注释:

1 参见《人民日报》国内资料组, 中国电影出版社编辑,第 390 页。

2 [ 秘鲁 ] 吉叶墨:《来自中国:迷人之境》,奚晓清译,五洲传 播出版社,2016,第 96 页。

3 杨恩洪:《西藏女性口述史导论》, 载《西藏女性口述史》中国藏学 出版社,2006,第 3 页。

4 [ 德 ] 马克思、恩格斯:《共产 党宣言》(单行本),人民出版社, 1972,第 24 页。

5 “自我之眼”:女性对自我的观 看、认知与塑造;“他者之眼”:他者对所要呈现的女性形象的选 择与塑造。在“他者之眼”中可 以部分见出“自我之眼”。

6 风笑天:《变迁中的女性形象— 对〈中国妇女〉杂志的内容分析》, 《社会》1992 年第 7 期,第 13— 18 页。

7 吕邈航:南京大学硕士论文《政 治社会化视角下的当代中国女 性形象 —基 于〈人民日报〉 (1950—2013)相关报道的分析》, 指导教师:王云骏。

8 赵友萍:《我看〈初踏黄金路〉》, 《美术》,1964。

9 张文灿:《解放的限界:中国共 产党的妇女运动》,中国政法大学, 2013,第 11 页。

10 杜芳琴:《妇女研究的历史语境:父权制、现代性与性别关系》, 浙江学刊 2001 年第 1 期。

11 采访人:邓风、周春锋,被采访人:李焕民,《李焕民—初踏黄金 路》,《李焕民谈艺录》,四川 美术出版社,2017,第 230 页。

文章选自《中国书画研究》(第二辑)

作者供职于北京画院理论研究部

编辑 | 高 磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享