白小墨《进化》2016-2018交互电子机械装置、声音装置,图片来源:腾讯新闻

由少城国际文创谷、少城视井文创产业园、北京当代艺术基金会主办的“少城之声·独立原生音乐季”作品征集于 2021 年 11 月 19 日正式启动,并于2022年1月10日截止。本周,征集已进入最后冲刺阶段。

BCAF很荣幸邀请到评审之一——四川音乐学院实验艺术学院副院长白小墨,从艺术创作的视角,一起探讨数字艺术的发展现状和前景展望。

白小墨 《鱼说》2015,图片来源:腾讯新闻

艺术家白小墨的作品中,常以计算机为工具,利用大数据和人工智能算法生成作品中的音乐、声音、以及视觉内容,亦或是生成计算机指令以控制灯光器具和机械装置。近年来他的重要作品有新媒体交互装置《鱼说》、新媒体音乐《没有声音的房间》、交互电子音乐《镜子里回想》、声音装置《得广厦千间》和 “秩序”系列新媒体交互艺术作品等。他的作品中探讨了很多人造物与自然物的关系的问题,其作品在多个国际性大赛中收获奖项。

而对于“数字新媒体艺术”的兴趣,却是来源于他曾参与的2004北京电子音乐(MUSICACOUSTICA Beijing-2004)上一支法国乐队的表演,给他带来的震撼。他从“零”开始,到成为一位老师,培养了一批又一批优秀的学生,这份经历,很巧合地与国内数字新媒体艺术的发展“同频”。

2004北京电子音乐节(MUSICACOUSTICA Beijing-2004),图片来源:Midifan.com

01

从“零”开始到翻天覆地的变化

2004北京电子音乐节(MUSICACOUSTICA Beijing-2004)现场,图片来源:Midifan.com

2004年北京电子音乐节(MUSICACOUSTICA Beijing-2004)作为当时的中法文化交流项目之一,该活动将“电子音乐”作为“重头戏”,邀请了很多法国知名的电子音乐大师和学者进行表演和交流。

这也是白小墨记忆中第一次真正到接触人工智能+艺术的作品。在这次音乐节上,他遇见了来自法国Grame艺术家团队的表演,这个作品的艺术性、音乐性及科技性对于2004年的国内电子音乐来说,是非常超前的。

2004北京电子音乐节(MUSICACOUSTICA Beijing2004)现场,图片来源:Midifan.com

据他回忆,当时艺术家表演的舞台是漆黑一片的,艺术家本人穿的是全黑的服装,现场的舞台和灯光设计、摄像头的人体动态捕捉技术,让现场的计算机能实时捕捉到艺术家的双手动作,然后通过这些动作实时地产生声音、视觉(呈现)在舞台上。他感慨道:“把双手的画面展现在大屏幕上非常震撼,当时我就觉得这应该是未来电子音乐应该发展的方向。而且国外都做得这么好了,为什么没有中国人做这个事情?于是我开始慢慢研究这个领域。”

但是在当时,互联网还未全面普及,能接触到的案例也有限,研究开始得并不容易。白小墨分享:“我最开始是从声音、音乐的角度去作为切入点研究的。当时面临最大的问题就是技术问题,如何通过实时的方式把视觉、动作、声音跟音乐紧密的联系在一起?这些全部要靠计算机编程实现。想要实现就必须了解底层的计算机音乐、音频、视觉影像的知识,需要一个个去研究。当时也没有团队,只由我独立来研究这些问题。”

2004年,白小墨在中央音乐学院开始学习电子音乐作曲,同时他也开始研究声音合成与音乐生成领域的算法逻辑。

白小墨《行星》2017沉浸式多媒体空间,图片来源:腾讯新闻

他在2005年回到成都,在四川音乐学院开设了互动音乐设计这门课。白小墨回忆刚开始教授这门课的时候,他笑称跟现在相比可以说是“天壤之别”。“我最开始上课的时候,自己也是一个学生的状态,边学边教。因为能接触到的案例很有限,当时互联网也不发达,加上自身经验和案例较少,只能比较生硬地去讲;现在就完全不同了,上课除了会讲基本的知识、编程的技巧,还会放大量的案例,我们能近距离去手把手地教与学。”

这门课成为了当时国内最早开设的相关类课程,也成为了川音专业本科生的必修课程。“国内院校能开设这种课程的(院校)到现在来讲都不多,可能不超过三所。直到今天我都在上这门课。这十几年来我一直钻研这个领域,一是做创作实践,二是做教学。”

02

无时之声:让声音突破时间限制

白小墨《The Cube》,图片来源:腾讯新闻

当谈及对音乐的理解,白小墨认为声音是一种抽象的存在,是一种纯粹的时间艺术,只存在于时间里面,不存在于空间里面,跟视觉是完全不同的。他举例,当我们在欣赏一件视觉作品时,通常来讲跟时间都没有太大关系,看1分钟、2分钟、10分钟或者1个小时,都不会妨碍你对这件作品的理解。但声音是有时间先后的。

“最近几年我一直在提一个观点,也是我个人创作时用的一套新的创作方法:原来我做音乐、做声音时,我很清楚视觉艺术作品和空间艺术作品它们最大的区别在时间维度与空间维度上。这两年我做了很多声音装置作品,试图在这些作品里尽可能地抽离掉时间这一维度对于作品本身的限制——我的作品里边的声音实际上是‘没有时间的’。换一个角度来讲,我的声音是以一种雕塑的形式出现的,不需要把这个作品从头听到尾,也一样能理解这个作品。”

白小墨《The Cube》,图片来源:腾讯新闻

这种形式被白小墨称为“无时之声” ——他尝试构造一种突破声音的限制的声音装置艺术创作方法。

在他之前的创作中,声音或者音乐是最重要的媒介,不论创作方式如何、是音乐性的还是非音乐性的、在舞台空间还是在美术馆空间里的,这些作品里的声音都要通过喇叭、通过音箱传达。

白小墨《RETURN》2019声音装置、激光装置

图片来源:TRANS LIVE

但是白小墨在2021成都双年展上展出的最新作品《继承》,其创作方式有了全新的尝试和突破。“这个声音的产生是没有通过喇叭的,而是通过机械臂和特斯拉线圈的交互,特斯拉线圈和机械臂之间发生放电,放电的过程有点像自然界天空中的闪电。只要它一放电就会引起空气的震动,就会发出声音,所以我这次是用这种最为低科技,或者说是比较原始自然的方式来产生声音。”

白小墨《继承》2021声音装置、电子装置

图片来源:2021成都双年展

03

让电子音乐走进大众

随着越来越多的电子音乐厂牌走进大众视野,电子音乐如何“出圈”、如何提升大众接受度也一直是被很多人热烈讨论的话题。

白小墨认为,首先对于电子音乐的定义需要划定范围。“严格来讲,在音乐学院我们所谈的电子音乐和厂牌电子音乐是不大相同的,厂牌电子音乐和Club里的(音乐)又不一样。”

白小墨《万物》2016影像装置、超声波水雾幕布

图片来源:TRANS LIVE

他解释道,也许大家会笼统地使用“电子音乐”这四个字代称艺术创作型电子音乐和厂牌电子音乐,但是其实它所指示的内容、工作方法、审美体现都不同。“但我觉得这没有关系,而且像草台回声厂牌它的电子音乐我觉得都很好听,大部分人应该都会喜欢的。”

但同时,他也认为是时候去向更多人介绍音乐学院所做的电子音乐的研究方向和内容了。他表示:“我们电子音乐人现在是时候去在不同场合向不同领域的朋友们来介绍电子音乐了,这是我们电子音乐人的义务和责任。这件事情其实我们已经做了10多年了。大家都是做电子音乐的,但是彼此的电子音乐不一样。那么很多朋友在听的时候就会有困惑,为什么你们说的电子音乐不是他理解到的(类型)?这时候就是需要我们去做一些科普工作的。”

04

用数字媒体艺术保护“非遗”

白小墨《进化》2016-2018交互电子机械装置、声音装置,图片来源:腾讯新闻

针对如何用电子音乐去表现从城市声音的特征、“非遗”的声音,是此次“少城之声·独立原生音乐季”重点探讨的话题。作为此次音乐季的评审之一,白小墨也分享了他参与的与“非遗”相关项目以及他对该话题的看法。

他曾在2005年参与了一个“非遗文化”项目,做过一张“拼盘”专辑。当时这张专辑找了10个音乐制作人,一部分现在已成为了知名的音乐制作人。这张唱片的原始素材,全部来自于四川凉山的彝族同胞,这个民族有自己传承的唱法、有民族的宗教仪式中的念经、唱腔等。

“当时我们跑到山里用录音机收集大量素材,再用电子音乐的方式进行二度创作重新加工。最后做出的音乐作品你一听虽然是电子音乐,但里边的内容全部都是彝族的彝语。这张唱片出来以后在整个行业和市场上的反响都非常好,只是说那时还没有‘非遗’的概念,但是今天有了‘非遗’的概念后,这件事情就更有持续的做下去的意义。”

除此之外,他还参与了数字媒体艺术四川省重点实验室,这个实验室有三个研究方向,其中之一是非物质文化遗产的数字化抢救与保护——用数字技术、数字媒介把这些非遗保存下来,比如用视频或者录音的方式把民间唱法和工艺保存下来,再用数字化的手段对非遗内容进行一个数字化的展示。

05

音乐会步入人工智能时代

白小墨《万物》2016影像装置、超声波水雾幕布

图片来源:TRANS LIVE

白小墨认为,人工智能的算法进入到艺术创作当中,最大的革命性是会对我们传统音乐创作的方式方法产生了巨大影响。方法改变了,作品呈现出来的结果就会完全不同。结果完全不同以后,公众对于音乐的审美又会马上经历一次革新,整体审美会发生变化。“就像是从古典音乐到电子音乐,有了电子技术的发展,电子音乐慢慢成为了社会上最受年轻人喜欢的音乐形式之一。那么到了现在的大数据时代、人工智能时代,音乐必然也会进入它该有的时期。”

因此,作为此次音乐季的评审之一,他也对此次少城之声独立音乐季的“新秀作品”寄予了很高的期待:“我看到这个比赛征集的作品类型还是比较丰富的,而且特别让我感到欣慰的是,征集作品里边有包括音乐装置、人工智能和音乐的这些内容,(这些能)去激发现在的创作者和年轻人对于新技术和音乐结合和探索的可能性。所以我特别期待能从征集作品中看到既能跟人工智能技术结合、又能跟大数据算法结合、以及音乐跟其它媒介融合的作品。”

采访:胡斐

编辑:徐沛

整理:王婧、郑菁菁

关于白小墨

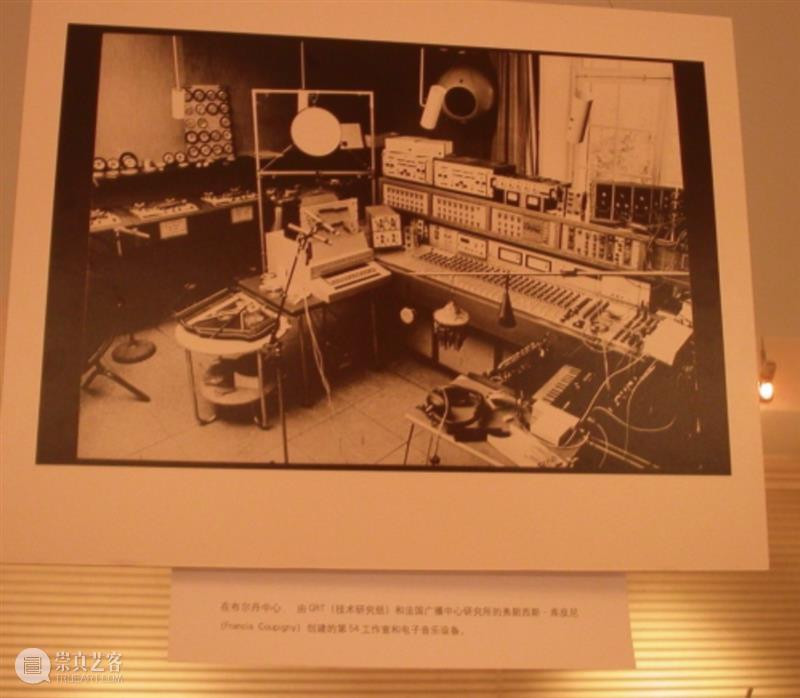

白小墨,42岁,新媒体艺术家、声音艺术家、软件工程师,四川音乐学院实验艺术学院副院长。法国格拉姆国立音乐与媒体艺术中心(GRAME)驻留艺术家,教育部音乐人工智能工程研究中心研究员,教育部高等学校计算机教学指导委员会委员,中国电子音乐学会理事,中国电影家协会声音艺术工作委员会委员,国际商业美术设计师协会中国总部西南区专家委员会委员,四川省音乐产业协会常务副会长。

关于少城之声·独立原生音乐季

征集主题

跨时空对话

时间安排

作品征集:2021年11月19日至2021年1月10日

作品评选:2022年1月中旬

荣誉发表:2022年1月下旬

结果发表:2022年1月28日

征集类别

影像表演:音乐与影像相结合,呈现具有创新性的叙事和表达。

交互装置:音乐或声音与其他艺术门类进行跨界的作品。

延展实境:通过VR/AR/MR等手段,打造沉浸式的音乐体验。

实时影像:应用算法实现影像、音乐和人之间的实时交互。

新乐器:展现现代乐器在科技应用和音乐表现性上的全新可能,探索新的演奏、交互和体验形式。

*注:纯音乐、声音装置、短视频配乐、综合类作品皆可参加。新作品和过往作品皆可参加。

荣誉与福利

最佳影像表演类:1件最佳作品,4件入围作品

最佳交互装置类:1件最佳作品,4件入围作品

最佳人工智能类:1件最佳作品,4件入围作品

最佳延展实境类:1件最佳作品,4件入围作品

最佳实时影像类:1件最佳作品,4件入围作品

最佳新乐器类:1件最佳作品,4件入围作品

城市特别类:1件最佳作品,4件入围作品

*授予将成都市的历史文物和非物质文化遗产作为创作的灵感和元素,并以当代和全球化的视角进行全新演绎的优秀作品。

人气作品:5件

*该奖项授予提名作品中播放量前名的优秀作品。

从此次音乐季中脱颖而出的优秀作品,有机会获得最高10,000元的扶持资金和证书/荣誉证明,还将获得作品线上和线下展演落地的机会,参加荣誉发表、佳作路演和创作者TALK等活动。同时还有国际/国内媒体大力的宣传推广,助力优秀作品获得行业范围内的广泛关注。

报名材料要求

作品封面:每件作品1张,支持JPG/PNG格式、RGB模式。

作品描述:中英文双语,中/英文描述的字数均不超过1,200字符。

作品演示音视频文件:支持MP4格式,长度不超过5分钟,文件大小不超过100MB。

*高清版音视频文件可上传至网盘,并在报名时填入下载链接(视频链接需保留至2022年3月)。

投稿通道

所有作品均通过大赛官网在线报名系统

进行投稿

请扫描二维码进行投稿

或复制网址至浏览器进行投稿

www.voiceofsc.com

更多关于“少城之声·独立原生音乐季”内容,请点击以下链接查看:

文化创新 | 2021少城之声·独立原生音乐季征集正式开启!

文化创新 | 音乐制作人倪兵专访:电子音乐的门槛和语境属于未来,不属于过去

文化创新 | 专访艺术家陈抱阳:年轻人应该做符合他们这个时代的作品

文化创新 | 中央美术学院教授费俊专访:未来的艺术一定是跨媒体和跨感官的

|少城国际文创谷

少城国际文创谷是成都市58个产业功能区之一,也是全市唯一居于“天府锦城”之心的文创产业功能区,总规划面积16平方公里,地域涵盖青羊区西御河、少城、草堂、府南、金沙5个街道办事处。富集全市70%文博资源,拥有宽窄巷子、杜甫草堂、文殊坊、人民公园、天府广场、四川科技馆、成都博物馆、金沙遗址博物馆等成都著名文化地标和以国家级文创园区-成都国际非遗创意产业园为代表的12大文创产业园,具有“一区多园、产城一体”的特点。它致力于构建以影视娱乐、文博艺术为主导,以音乐演艺、文博旅游为延伸的“2+2”产业体系,努力建设“国际文博创意创新谷、千年成都文脉彰显地”,不断增强全国重要的文创中心支撑功能。

|少城视井文创产业园

国家级音乐创意人才孵化基地、成都四大音乐产业园之一。

位于成都市少城国际文创谷核心起步区青羊区东胜街40号,原四川电视台旧址。少城视井文创产业园是国家级音乐创意人才孵化基地、成都四大音乐产业园之一,也是少城国际文创谷管委会的所在地。园区围绕“影视+音乐”产业的“原创、原生、独立”板块,抓小切口,聚集“微笑曲线”的高净值企业要素,打通园区的音乐影视产业链,打造全生态企业集群,搭建企业协作平台。

|北京当代艺术基金会(BCAF)

中国唯一专注于当代人文艺术发展的公募性基金会和文化智库。

BCAF以“发现文化创新,推动艺术公益”为使命,在文化创新、艺术公益和智库研究三大领域展开类型广泛而富有活力的公益项目,让更多人自由平等地分享文化艺术。

BCAF致力于支持具有全球视野的艺术家和创作者,将中国当代文化推介至国际舞台,支持中国新一代的国际文化合作与交流。BCAF已与十数个国家的国际性平台紧密合作,其中包括联合国开发计划署、联合国教科文组织、卡塞尔文献展、威尼斯双年展、戛纳电影节、洛迦诺电影节、纽约大都会博物馆、亚洲协会、亚洲文化协会、帕森斯设计学院、纽约时装周等。BCAF策划组织了多项高规格政府项目,例如中欧/中美/中法高级别人文交流机制、中德文化年、中德青年创新年、“中法文化高峰论坛”、“中国与欧盟在文化遗产、文化与创意产业和当代艺术领域相关方的合作调研报告”、“中欧人文智库峰会”、“中印文化连线”、“中日文化连线”、“亚洲文化节”等。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享