劳伦斯·阿洛维 | 流行文化与波普艺术(夏天译)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

流行文化与波普艺术

Popular Culture and Pop Art

劳伦斯·阿洛维(Lawrence Alloway)

夏天/译

在描述流行文化与波普艺术关联的可能性之前,我们需要分别定义它们;否则,任何对两个对象之间关系的假设都会无定形地溶解。最近,波普艺术这一术语被应用到漫画和从漫画而来的绘画上;应用到商业和地下电影;应用到建筑和时尚上。正如我将要论证的那样,波普艺术不只是一种时尚,不只是一场出现在欧普艺术(Op Art)之前,并将欧普一网打尽的一次性运动,很有必要重新夯实我们的定义。20世纪艺术的审美观念,或者说其中的很大部分都来源于18世纪艺术门类彼此的分离。艺术被严格地定义为纯粹的绘画、雕塑、建筑、音乐或诗歌,唯独只有这五种媒介才能被冠上纯艺术的美名。后续的几个世纪有力地巩固了这种严苛区分的活动。19世纪的唯美主义追求的是每一种艺术的纯粹中心,并将其与其他艺术隔离开来;而20世纪的形式理论则假定了一种普遍的均衡,它可以通过形式和颜色的最优组合来获得。这种把艺术当作在根本上是自我指涉的实体的观念,已然硕果累累,但是,艺术作为纯粹视觉性的持久的权威现在遭遇了质疑,它排除了各种其他的意义。当艺术被18世纪的定义所净化之后,纯粹艺术的支持者们很快就宣布了他们与大众观众的不同之处,后者没有承担起致力于高级艺术的任务。菲尔丁(Fielding)、戈德史密斯(Goldsmith)和约翰逊博士(Dr Johnson)都记载了对现实主义和感伤主义品味的警惕,这些趣味反映在小说和戏剧的粗野的新受众身上。他们的焦虑表现在小说对于年轻女士的影响之上,这很像是1950年代的家长和老师在忧虑(和幻想)惊悚漫画对于孩子们的影响,以及60年代电视中的暴力内容。在纯艺术和流行艺术之间确实存在着联系,但数量并不多:荷加斯(Hogarth)为一个社会分化的公众工作,他的绘画供应给一批富裕而有教养的观众,但他的版画却目标定位在大众观众。戈雅(Goya)的行刑作品《1808年5月3日》借鉴了英国的政治版画。图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)的海报张贴在巴黎街头的亭子上。尽管纯艺术与大众艺术、精英艺术家与大众品味之间有过这样的个体调和,但是,这两个品味群体仍然是对立的。

弗朗西斯科·戈雅 《1808年5月3日》 1814年 现藏于马德里的普拉多博物馆

当流行艺术变得越来越机械化,且日益丰富,精英分子的抵抗也就相应地更为顽固。流行文化可以定义为替数量上庞大的观众所同时消费而设计的艺术总和。因此,在分配和消费上,版画和杂志、电影、唱片、广播、电视以及工业和室内设计之间存在着一种相似性。流行文化诞生在城市中心,在批量生产的基础上进行分配。它和民间艺术(folk art)不同,至少在理论上,后者是由同一个群体手工制作,并由同一个群体来使用。流行文化的消费基本上是一种社会经验,它提供的信息来源于在统计学上我们社会中常见的各种功能,并对其做出贡献。它是一个我们彼此分享的信息和物品的网络。流行文化具有影响力,因为它以视觉的、语言的和混合的方式传递即时而又范围广阔的消息,这些消息关乎风格的变化,将公认的道德置于新的压力之下。存在着一种微妙而普遍的,却只被描述到一半的从公众到大众传媒的反馈,它会再次回到作为观众的公众之中。自18世纪以来,媒介急剧扩张,从未歇息或转移方向。二战后的时期对于流行文化的消费来说就像是伊甸园一般美好;杂志中彩色照片的技术进步、电影院中大银幕的尺幅扩张以及新媒介的成功增加(密纹唱片和电视)。此外,媒介之间的交叉引用变得更频繁,因此公共传播超越了它的“娱乐”(过去读侦探小说的合理化说辞)或隐形服务(譬如提供一手的政治和国际新闻)的状态。有必要在这里援引加拿大天主教评论家马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)。他以自己的方式赞美流行文化,但认为新媒介的到来将旧媒介打入了冷宫。确实,每一种新出现的传播渠道都会影响现存的渠道,但目前的效果是累积和广泛的。每一种渠道的出现都会增加可能性和组合数量,然而,麦克卢汉假定一些讯息将处于一种稳定的状态,且无法超过这种状态。想一想电影和电视的关系。起初,电影以小屏幕和低清晰度的影像为主;接着电影开始通过扩大屏幕(譬如CinemaScope和Cinerama)和提高电影胶片的清晰度(譬如Vista Vision)来与电视竞争。(3D电影再次复活,但还处在实验阶段。)现在,电视不断播放老电影(上映超过两年)并以此创造一种全新由经过电视训练的影迷所组成的电影社会的观众。除了制作电视电影,好莱坞还在制作更性感和强硬的电影,把阖家欢式的娱乐地带全都留给了电视。如今,电影更为多样化,并将目光锁定在了有教养的观众身上,而这是麦克卢汉的理论(它或许会期待电影的灭亡)所没有预料的结果。在二战之后,波普文化的批判性研究以各种形式发展,它在深度和复杂性上超过了早期对大众媒介的讨论。对于马克思主义者而言,波普文化是老板们给人民下的毒药,对于弗洛伊德主义者而言,它是原始幻想的最新诊断,在疯狂医生的实验室下面的洞穴里,每条鳄鱼都有一个阴道齿状物在咔咔作响。美国社会学家们完成了最新研究,他们客观地将大众传播视为一种数据,它对我们的生活有着可被量化的影响。这可能与战后历史学家从英雄和重要人物转向研究人群有相似之处。过去,历史讨论的是将军的决策、君主的统治、情妇的命运,余下的人则只是无名的背景。把历史当做星系的做法,并没有真正被揭穿伟人画像的做法所颠覆,就像林顿·斯特拉切(Lytton Strachey),他保留旧日的英雄和王冠故事的做法相当具有讽刺性。对人口与社群的研究才带来了真正的改变。人口统计学使得常态人口的轮廓得以清晰,正如传记描绘了个体的轮廓。历史的民主化(比如大众传播的社会学研究)导致了研究材料的复杂性的增加,并使其膨胀到了超出经典研究范围的程度。在战后出现了一种不太协调但始终如一的艺术观念,它与历史和社会学靠得更近,而不是传统的艺术批评和美学。在大众传播的图像以及大规模生产的物品中可被同化到艺术作品的成分里,20多岁和30岁出头的伦敦和纽约艺术家揭示出了一种新的感受力。厄于温·法尔斯特罗姆(Oyvind Fahlstrom)谈起过另一位艺术家罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg),将他描述为“未被审查的连续体的一部分,这个连续体既不以他的行动开始,也不因他的任何行动而结束。”与将绘画视为技术性的纯粹物的概念不同,法尔斯特罗姆组织了一张内在性关联的网络,他提议将艺术视为世界上各类连续性关系的局部例证。因此,展示这些原则的作品将涉及到我们对艺术统一性概念的改变;艺术是来自不同来源的物体和图像的会合,而不是不可避免的排列组合。艺术作品可以被视为一个聚合物,其中的任何一部分都不需要与其他部分具有因果关系;群集(the cluster)就已足够。自50年代以来的至今,爱德华多·包洛奇(Eduardo Paolozzi)的作品已经在研究随机形式的流动以及散布状态中所出现的关联性。

罗伯特·劳申伯格《画谜》(Rebus) 1955年

混合艺术:油画、合成聚合颜料、铅笔、蜡笔、粉笔、剪贴印刷品和彩绘纸,包括赛·托姆布雷的素描、织物 三联:243.8 x 333.1 x 4.4 cm 现代艺术博物馆,纽约

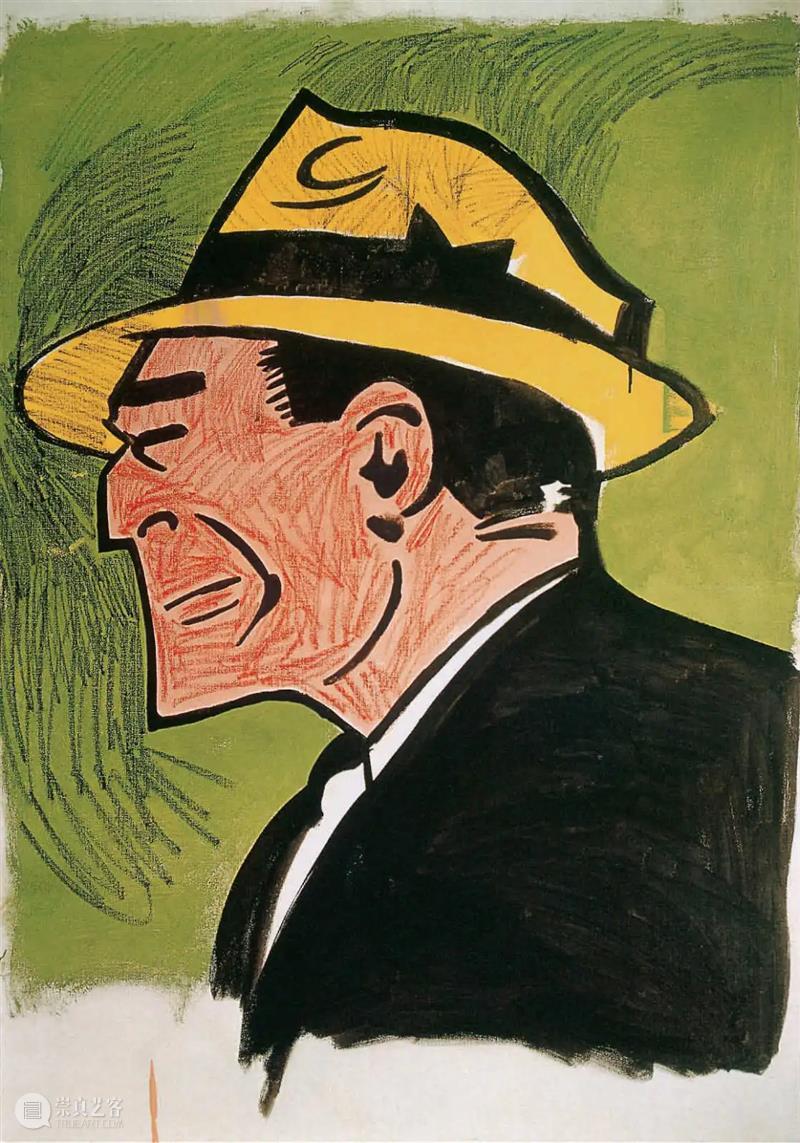

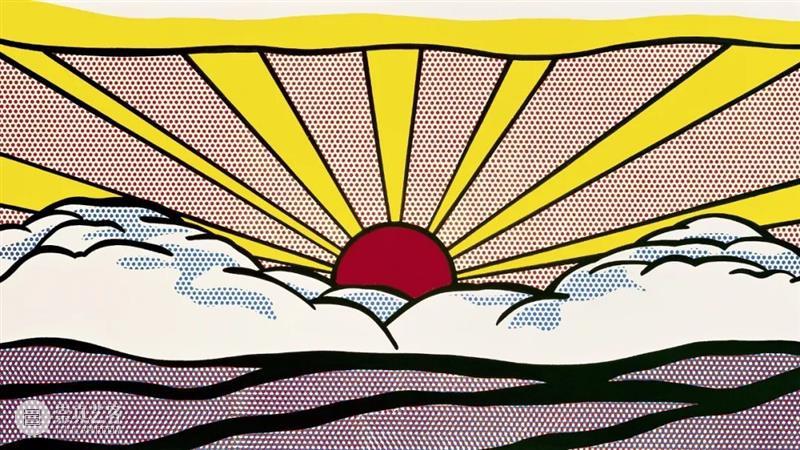

伴随着艺术作为连续体样本的观点出现的,是对早期艺术理论的主要内容——杰作的概念的缺乏兴趣。艺术家和评论家们对具有代表性和话题性的作品更感兴趣,而不是对伟大艺术家的伟大时刻表达敬畏之情。他们感兴趣的是艺术家的全部生活,而不是他创造的纪录式的巅峰。和这一重心的转移有关的是对持久性的高评价的减少。艺术从其作为永恒的象征、作为时间的敌人的假定的功能中分离出来,变成了时间和地点的产物。它的价值在于其特殊性,它的历史身份,而不是它的无时间性(timelessness)。与这种反理想主义的艺术观并行的是50年代在英国发展起来的是一种可消费的艺术(expendable art)的美学。它的目的是为了把握短暂的流行艺术,在一些人看来,这些艺术与所谓的“美的”艺术在本质上没有差别。随着二战后大众文化变得显眼,随着历史和社会学研究过去被忽视的大众和现在被忽视的信息,艺术也在改变。并不是像某些持有极端看法的作家所说的那样,一种新风格的出现抹杀了它的前辈;现在的情况是,一切都在变化,但过去与现在的连续性并未遭到破坏。作为一种将视觉艺术与生活、与其他艺术隔离开来的美学的替代选项,一种新的意愿将我们的文化整体视为艺术。这种态度反对18至20世纪艺术理论中的精英立场、观念论和纯粹性。十年前,它在伦敦得到了认可,这是一种以人类学的观点来看待我们自己社会的态度。人类学家将文化定义为一个社会的全部内容。这是对人类学中一个非常复杂问题的大幅简化,但对于我们这些从小接受狭隘的、还原式的艺术理论成长起来的人来说,人类学提供了一个关于艺术的构想,即艺术不仅仅是珍贵物品的宝库。这是一个双向过程:大众媒介进入到了艺术作品之中,相应地,整个环境也被艺术家们视为艺术。伦敦和纽约的年轻艺术家并没有将流行文化视为一种消遣,而是将其视作他们生活中正在发生的一个组成部分。他们不会因为放弃自己成长其间的文化(漫画、流行音乐和电影)而感到有压力。他们的艺术不是放弃的结果,而是融入的结果。汉密尔顿(Hamilton)曾准确地将他这一时期的创作称为“由引用所构成”作品。这些参考不是《观景楼的阿波罗》(the Apollo Belvedere)或者《法尔内塞的赫拉克利斯》(the Farnese Hercules),而是由查尔顿·赫斯顿(Charlton Heston)所饰演的摩西、《伊舍尔的武器店》(The Weapon Shops of Isher)和维姬·杜根(Vikki Dougan)。如果这些参考在当下就已晦涩难辨,那它们就和蒲柏《愚人志》(Pope’s Dunciad )中坏诗人的确切身份一样无关痛痒。但无论如何,我们都能辨识出,20世纪重叠丛生的符号系统的经验是汉密尔顿的组织原则。波普艺术既不是抽象的,也不是现实主义的,尽管它与这两个方向都有关联。譬如,彼得·布莱克(Peter Blake)和马尔科姆·莫利(Malcolm Morley)这两位英国艺术家都从波普艺术转向了以摄影为基础的现实主义。另一方面,在纽约,像罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)这样的艺术家一直在朝着抽象艺术的方向发展,他不仅讽刺性地模仿自己所参考的复古几何风格,并且还有着自己的形式安排。波普艺术的核心人物并没有站在两种方向的前线;根本上,它是一种事关符号和符号系统的艺术。就基本定义而言,现实主义关注的是艺术家对空间中物体的感知,以及如何将它们转化为图像性的或忠实准确的符号。然而,波普艺术所处理的材料本身就已经作为符号而存在:照片、品牌商品、漫画,换言之,它们是预先编码了的材料。波普艺术的题材,在一定层面来说,在观众看见艺术家对它的利用之前就早已熟悉。人们知道安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的金汤宝罐头或是罗伊·利希滕斯坦的漫画,或是听过名字,或是看过内容,而它们的来源在艺术作品中依然清晰可见。当一个艺术家在他的艺术中使用大众文化中的已知来源时,情况就会相当复杂。艺术作品的主题是双重的:如果罗伊·利希滕斯坦或包洛奇在作品中使用了米老鼠的形象,米老鼠不是唯一的主题,原初的那个米老鼠所处的符号系统同样也是所要呈现的主题。就某种特殊角度而言,波普艺术的主题是20世纪的传播系统(communication system)。玛丽莲·梦露显然在两位男性艺术家安迪·沃霍尔和汉密尔顿的作品中都有提及,但除此之外,他们也参考了其他的传播形式。沃霍尔使用的是一种像一张接触式印刷品一样重复的照相图像,而它的颜色就像是美国西班牙语电影杂志中最廉价的彩色复制品。在汉密尔顿的《我的玛丽莲》(My Marilyn)中,机械化制作的美人形象(已经去世)与玷污人体形象的手写划痕形成了鲜明对比。罗伊·利希滕斯坦《日出》(Sunrise) 1965年

布面:油画、丙烯酸树脂涂料、石墨 91.7 x 173.6 cm 私人收藏

理查德·汉密尔顿《我的玛丽莲》(My Marilyn) 1965年 纸上丝网印刷 51.8 x 63.2 cm 泰特现代美术馆,伦敦关于艺术家在多大程度上转化了他的素材的这件事情,人们多有疑虑和讨论。首先要指出的是,正如马塞尔·杜尚所认为的那样,选择一件事物而不选择另一件就已经说明了问题。此外还有利希滕斯坦提出的问题,他曾说过他的绘画源于漫画,但“你不可能真的拿来就用,事实上你要赋予它形式。”他想创作,而不是叙述,而这恰恰转化了他的源头。我曾将利希滕斯坦早期的漫画绘画拿给一群专业的漫画师艺术家观摩,他们认为这些作品是在附庸风雅。他们认为他的作品平淡无奇。但他毕竟在努力转化,虽然对于不知漫画是何样貌的艺术批评家而言,他的作品乍看起来只是一些复制品。事实上,在模仿式的副本中存在着不为人注意的原创性。波普艺术是一种图像学的艺术,在艺术家转化的过程中,这些源头依旧存在;相似性与非相似性彼此影响。描述这种情况的方法或许就是从“军工联合体”(military-industrial complex)的概念中借用一个术语:共通性(commonality),它原指的是可用于不同用途的设备。同一个硬件可以服务于不同的操作;同样地,一个符号或一组符号可以为流行文化和波普艺术所通用。艺术家以再语境化(recontextualized)的做法改变了一个符号的意义,但符号并没有在修正、改进或精心描绘的过程中变得难以辨认。波普艺术的成功并非由于艺术批评家们最早就流露出的亲昵。相反,50年代的批评家总体上都抱有敌意,直到现在也是。其中一个理由值得记录,因为这是克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)和哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)所共有的,两人为不可调和的早期现代主义的支持者们起了名字。格林伯格的纯粹色彩平面的说法以及罗森伯格对艺术过程的支持表明,两人只对艺术的独特性感兴趣。两人的重点不同。格林伯格强调最后的产品,而罗森伯格强调创作的过程,但波普艺术并不以追求这种独特性为前提。相反,波普艺术不断流露出艺术作品的可译性(translatability)的信念。的确,每一种传播的行为(包括艺术)都有其不可化约的独特性;但同样真实的是,大多数的信息或结构的都是可译且同构的。跨媒介的交换和多渠道的融合是波普艺术的时代,它与艺术的纯粹性相互对立。因此,波普艺术能够在可译性和共通性的基础上分享流行文化的主题。一个关于波普艺术可译性的类比就是流行文化里到处都是当下的消费英雄,比如披头士乐队的唱片、唱片封套、电影、各种杂志、广播,专卖店,人们在模仿他们,尽管美国新一代的青少年波普迷已经认为他们过气了。如今,任何一个事件都有可能通过大量的符号在各个层面上传播到整个社会。我们无法全面梳理流行文化与波普艺术之间的联系,但可以通过几个代表性的案例来说明当下的情况。罗伯特·斯坦利(Robert Stanley)黑白双色系列的“树”绘画没有机会展览,也没有被艺术期刊讨论,直到它们刊登在《猎豹》(Cheetah)这份讨巧的美国青少年杂志上。两年前《新闻周刊》(Newsweek)进行波普艺术调研的时候,罗伊·利希滕斯坦为它创作了一期封面。罗伯格·劳申伯格以《邦尼和克莱德》的故事为《时代》杂志封面创作的丝网印刷作品。在这里,在传媒领域中创作的艺术家本身就是在为这个领域做出贡献。关于爱德华·金霍尔茨(Edward Kienholz)环境雕塑的几张最佳摄影出现在女色杂志《夜与日》(Night and Day)上,披头士乐队的《佩珀军士》(Sergeant Pepper)专辑使用了彼得·布莱克精心制作的封面(下一张专辑是与理查德·汉密尔顿合作)。当艺术以这种方式被复制时,它本身就成为了流行文化,就像梵高和毕加索,通过无休止的复制,他们成为了大众文化的量产品。梵高或许会乐见其成,因为他对俗套(clichés)极为尊重,他认为这是人们公认的表达方式,是一种特别能将我们联系在一起的共同财产。 彼得·布莱克、詹恩·霍沃斯(Jann Haworth)、迈克尔·库珀(Michael Cooper)《佩珀军士孤独之心俱乐部乐队》专辑封面 1967年 平板印刷 30.5 x 30.5 cm 现代艺术博物馆,纽约

彼得·布莱克、詹恩·霍沃斯(Jann Haworth)、迈克尔·库珀(Michael Cooper)《佩珀军士孤独之心俱乐部乐队》专辑封面 1967年 平板印刷 30.5 x 30.5 cm 现代艺术博物馆,纽约

尽管俗套是波普文化最有力量的来源之一,尽管我们都在以这样或那样的形式消费大众文化,但在欣赏大众文化的方面却存在着障碍。它的普遍性使得它被视作某种理所当然的东西,但所有流行文化的消费者却都是相当专业化的。阿加莎·克里斯蒂的读者(是的,她的书还在出版)和伊恩·弗莱明(Ian Fleming)的读者不是同一批人,后者或许也看不上唐纳德·汉密尔顿(他写下了马特·海姆系列的间谍小说),而唐纳德·汉密尔顿(Donald Hamilton)的读者,又可能无法忍受阿加莎·克里斯蒂的宁静,等等。然而,有必要将它的专业观众从波普文化的某一领域抽离出来,以表明其可能的复杂性。选择漫画的理由是因为当下这种类型正处于蓬勃发展的状态,但这一事实却尚未成为常识的一部分。在美国,出现了一场“扮演式漫画”(costume comics)的复兴(譬如蝙蝠侠和超人这样的英雄),它的故事情节常常来源于40年代廉价杂志上妄想症式的科幻小说,但它穿上了明快的巴洛克外衣,创作者心知肚明,且充满自信。和电影一样,摩登(Mod)时尚在漫画中被接受也有一段时间的滞后,但如今传统的故事情节就像是一条秘密的河流一样贯穿在时髦的场景调度之中(譬如,“神奇女侠”刚刚换上了1960年的身体和服装,取代了1940年的原型,后者看来似乎永远都不会成为经典)。在40年代,漫画书充满着性感的内容,但在朝鲜战争之后全都不见了,尽管性感的女英雄随时可能在各式各样的文字和图像中再次登场。意大利漫画(the fumetti)的目标读者是成年人,它们公然展示虐爱和性,但在叙事风格上远没有针对少数青少年的美国漫画来得复杂。意大利漫画有着从容而明确的叙事方式,但美国漫画则结构错综。读者需要一定的高级的解谜的技巧。对漫画的最佳戏仿出现在漫画里,不但在著名的《疯狂》杂志(Mad),也出现在《埃克》(Ecch)这样的漫画杂志里,后者吵闹的喜剧很接近芝加哥画家群体“长毛帮”(The Hairy Who)的白话风格。他们也出版自己的漫画,恪守方格漫画的布局,但却充斥美国典型事物的拉伯雷式的夸张。我希望,这些随意的笔记表明,波普艺术中的符号迷宫不仅是艺术家深思熟虑的产物,而且它也存在于我们周围的源头素材当中,就在我们的脚下。在纽约,第一批源于漫画的大尺幅画作是安迪·沃霍尔1960年的作品,譬如他的《至尊神探》(Dick Tracy)。次年,利希滕斯坦创作了同类题材的第一幅作品,画面里出现的是米老鼠和唐老鸭。虽然实际取材于泡泡糖包装纸,但其画风和内容则类似于以沃特·迪士尼电影卡通人物为原型的漫画。此前,利希滕斯坦创作了几幅立体主义风格的19世纪牛仔和第一次大战空战题材的作品,按照画家的说法,就是“《地狱天使》(Hell’s Angels)那类作品。”流行主题的对比(牛仔和印第安人、老式飞机)以及它们毕加索式的处理方式当然是一种原初波普(proto-Pop)。利希滕斯坦对沃霍尔稍早一些的作品并不知情,我想说的是,他所身处的轨道在逻辑上将会带他走向漫画。实际上,早期的波普艺术夹杂着不同艺术家在共同主题上的融合。这种同时性探索的事实,我认为,证明了波普艺术运动的严肃性,也驳斥了波普艺术只是一场突发或短暂事件的批评。如果不是一种对历史情境的真实反应,那么波普艺术就不会在50年代的各个地方独自发展起来。

《至尊神探》(Dick Tracy) 安迪·沃霍尔 1960年不同的对漫画的利用方式证明,艺术家们在意识到他们有着共同的兴趣之后,仍旧继续保持着独立性。利希滕斯坦从来不画著名的漫画人物,而沃霍尔画了至尊神探,梅尔·拉莫斯(Mel Ramos)画了蝙蝠侠。他的绘画有着具体的来源,但参考的总是现实的和匿名的出处。他参考的是战争漫画和爱情漫画,而不是有名有姓的英雄或奇幻漫画。相反,拉莫斯从1962年开始创作了一系列《蝙蝠侠》作品,直接参考了鲍勃·凯恩(Bob Kane)的原作(以其蝙蝠侠的其他画师),但替之以艳丽的色彩。拉莫斯后来转向绘制现成漫画中的性感的女性英雄,并因而介入了情色图像学的历史研究(其中就有《月球上的弥斯塔》[Mysta of the moon]、《女侠:格洛丽·福布斯》[Glory Forbes, Vigilante]、《女子空军中队队长:盖尔·艾伦》[Gale Allen, Girl Squadron leader]和《未来人》[Futura])。后来在1966年6月的《蝙蝠侠》漫画中出现了如下场面:“在哥谭市博物馆,布鲁斯·韦恩,这位百万富翁、运动健将、花花公子(蝙蝠侠)和他年轻的助手迪克·格雷森(罗宾)参加了一场轰动一时的‘波普’艺术展。”墙上满幅的、精心绘制的画作像极了梅尔·拉莫斯的作品。这是一个从漫画到艺术家、再到漫画的反馈回路。梅尔·拉莫斯《潜伏在暗处的阴险人物》(A Sinister Figure Lurks in the Shadows) 1962年

布面油画 46.7 x 33.7 cm 私人收藏

艺术和流行文化的关联以及流行文化中的一部分和另一部分的关联不仅限于漫画。在时尚界,譬如,伊夫·圣罗兰从一本母亲给他的艺术书籍中发现了蒙德里安,考瑞格斯(Courrèges)的早期设计具有科幻小说的潜质,在电影《第十个被害人》(The 10th Victim)和《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)的照片中得以实现。《时尚芭莎》的“太空时期”影响了两位阿根廷画家迪莉亚·坎切拉(Delia Concela)和巴勃罗·梅塞金(Pablo Mesejean),两人一同筹备一场由宇航员和花束组成的展览。在最近的波普艺术中,存在着一条可以被描述为“过程的节略”(process abbreviation)的统一线索。在过去,一副有野心的作品要求艺术家完成一系列的步骤,从构思到预备阶段的素描,再到绘制,要画底色、要有光感,有的还需要涂上清漆(varnishing)。当然,艺术家并不是孤立地经历这些分散的步骤,但基本上这就是他操作的顺序。在某种程度上,现代艺术已经节略了这个过程。譬如,波普艺术家将实物当作自己作品的一部分,或是高度渲染众人熟知的文本中的字面含义。虽然利希滕斯坦是分阶段来完成自己的作品,但在他的手绘作品中,他模拟了一种一气呵成的机械化外观(mechanical look)。因此,完成后的作品就这样脱离了其长期谋划和实现的痕迹,至少看起来是这样,有时,事实上也是如此。沃霍尔的丝网印刷作品从原始图像的轻率和粗糙中获得了一种手工完成的外观。在艺术作品中印刷的或是被当作模版的照片最符合艺术家对平面符号的定义。同样的,在19世纪,银版照相法(Daguerreotype)被描述为一种“可以使对象自己描绘自己”的手段。波普艺术中所出现的“过程的节略”削弱了艺术家个人处理的细微差别,更倾向于采用面无表情的或是消极的形象。这种欺骗性的去个性化相当于一场匿名的游戏,是一种最小化的发明,因此作品可以自由地支持它与流行文化以及与观众共享的世界的联系。照片作为对象和事件的无中介记录,是现实世界中最具标志性的符号系统。除了劳申伯格和其他人所利用的这一特性之外,照片还具有自己的物质性,一种机械生成的视觉质感,而我们则将其解读为现实的皮肤,一张自我描绘的皮肤而非有待阐释的对象。波普艺术家在关注多层次符号的过程中,一直在探索这种逼真的直接性和人为的精确性的区域。在伦敦,《头号》(First)杂志的创刊号深入探讨了“摄影—质感—作为真理”的悖论,跟进了包洛奇和汉密尔顿50年代的摄影研究。这个话题仍然值得讨论,正如在纽约出现的那份非语言的、无标题的、匿名的、手工分发的出版物所显示的那样;杂志里最好的图像就是照片,主题非常具体,在没有提示的情况下是无法理解的。这样的实体性和神秘性,就像是我们翻开一个陌生人的口袋,或者洗劫一个移民仅有的行李箱所获得的那种感觉,它与波普艺术以对象的表面意义来拒绝解释是相通的。关于波普艺术与流行文化并不相同这件事情已经说得够多了,虽然波普艺术从流行文化中吸取了营养,但关键在于:波普艺术是艺术。自1957到1958年这个术语开始在伦敦出现以来的10年里,它的意义已经发生了变化,表现出了对文化的人类学式定义的抵抗。正如我们所知道的那样,这个术语首先是一种扩张主义的美学的一部分,是一种将艺术与环境联系起来的方式。为了取代一种针对于定义杰作、区分艺术的高低贵贱的等级制的美学,这个连续体假定可以容纳所有形式的艺术,无论它是永恒的还是消耗性的、个人的还是集体的、署名的还是匿名的。大概从1961年到1964年,波普艺术的概念被缩小了,意指借鉴了大众媒介的绘画。当这个术语纯粹地附着在艺术之上时,它的传播速度也变快了。一种绘画风格,尤其是指具象绘画的风格,发展于美国,流行于60年代初。主要的特点是放大的形式和图像,它们来源于漫画、广告海报这样的商业艺术形式。在1965到1966年,这个术语的含义再一次改变,告别了第二阶段的用法,也就是字典所记载的用法。它回到了最初所涵盖的连续的、非排他性的文化定义。术语再次与环境相连,就和艾伦·卡普罗的“偶发”概念被应用在一切事物上一样。这两个术语被如此之多的人所接受,并被如此杂乱地运用,以至于波普艺术遭遇了去审美化和重新人类学化的局面。我引用的词典强调了波普艺术的美国性。的确,英国的波普艺术家过去常因亲美主义而遭到指责,但他们旨趣的本质应该得到更精准的定义。美国的流行文化之所以受到重视,是因为它是一个比欧洲更为充分工业化的经济产物。我们视美国为愿景,这个国家的工业化水平是所有其他国家渴望到达的目标,尽管各自速度不同。这种观点带有一种与当前情绪不一致的乐观情绪,但要点在于,波普艺术是工业主义的艺术,而不是美国的艺术。正是传播手段的极速发展和信息的激增,才使美国成为了流行文化的中心。美国在波普艺术中的主导地位是另一回事,在这里,我们必须坦诚这个责任就在我们自己身上。波普艺术各自独立地在英国和美国发展起来,更准确地说,是在伦敦和纽约,它的名字则是起源于英国。那些为它在英国的发展作出贡献的艺术家,尤其是包洛奇和汉密尔顿,仍然势头强劲,正在创作着与他们的早期观念有着清晰关联的作品。虽然,他们不再像几年之前那样拥有许多同伴。第二代的波普艺术家和与波普有亲缘性的艺术家与60年代一起登上舞台,显然,在这群艺术家之中最为优秀的就是理查德·史密斯(Richard Smith)、彼得·菲利普斯(Peter Phillips)和彼得·布莱克。英国的流行文化曾盛极一时(音乐和服装),但英国的波普艺术并未如此。除了上述几例之外,英国画家并未充分把握住早发的优势。相反,在我看来,起初要比伦敦稍晚起步的纽约画家则创作了大量的作品,这种情况同样还发生在洛杉矶和芝加哥。英国令人失望的原因或许是由于伦敦艺术家作为一个团体的特殊性。在英国,艺术家们几乎不具备职业性(professionalism),我指的是一种持续的、对新人开放的人际交往能力。在伦敦,艺术家似乎对同行知之甚少;或许他们认识一些同辈艺术家,也可能认识一些和自己在同一个艺术学院教书的艺术家。艺术圈子被割裂成了一个个小团体,艺术家只能偶尔的、带有猜忌的和同行接触。一个艺术家的最佳观众应该是另一些懂行的艺术家,他们知道艺术家在做的工作是否具有新意,而这就是纽约的职业艺术世界的最大优势。相反,在伦敦,艺术家所面对的观众通常而言过于小众,他们给予作品的相关反馈要么就是过于友善,要么就是过于敌对。艺术家需要的不仅仅是朋友和敌人。19世纪末以来,许多英国艺术家的目光都太过短浅。这不是说他们没有天赋或智慧;问题在于他们还不够强悍,不懂一意孤行。英国艺术家的典型模式就是早期精力旺盛,紧接着的就是长期的、模糊的挫折感,或者就是保持住了精力,但却处在一种古怪的或是自满的状态。大多数年轻的英国波普艺术家令人失望,而这是作为观众的英国艺术家们的过错(他们没能提供反馈)。他们似乎要走向二战时期新浪漫主义艺术家的方向,或是保罗和约翰·纳什兄弟(Paul and John Nash),或是威尔逊·斯蒂尔(Wilson Steel)等人的方向。

原载《国际工作室》(Studio International),1969年7-8月刊,第17页—第21页。重印于史蒂芬·亨利·麦道夫编辑,《波普艺术:批评史》(Steven Henry Madoff,Pop Art: A Critical History, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997),第167页—174页。译文发表于《世界美术》,2020年04期,第103页—第109页。

作者简介:夏天,复旦大学哲学学院艺术哲学系博士候选人,艺术工作者。目前的研究兴趣为现当代艺术理论的翻译与研究以及中国当代艺术。曾参与策划展览:谢静个展“靠边站” (2020)、群展“USB多端口链接展”(2021)、张佳星个展“为所应为”(2021)。合译著作:《波普的远征》(江苏凤凰美术出版社,待出)。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

彼得·布莱克、詹恩·霍沃斯(Jann Haworth)、迈克尔·库珀(Michael Cooper)《佩珀军士孤独之心俱乐部乐队》专辑封面 1967年 平板印刷 30.5 x 30.5 cm 现代艺术博物馆,纽约

彼得·布莱克、詹恩·霍沃斯(Jann Haworth)、迈克尔·库珀(Michael Cooper)《佩珀军士孤独之心俱乐部乐队》专辑封面 1967年 平板印刷 30.5 x 30.5 cm 现代艺术博物馆,纽约

分享

分享