2018年初,OCAT研究中心发起了一项持续性的年度计划“研究型展览策展计划”,致力于推动学术研究与展览实践的结合。2018年底,策展人何伊宁凭借项目“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”获得了2018“研究型展览策展计划”的优胜奖,并于2019年3月至6月举办了更名为“记忆寓所”的最终展览。

2021年7月,OCAT研究中心和策展人何伊宁共同推出了完整记录该展览计划全过程的出版物《记忆寓所》,这也是OCAT研究中心“研究型展览策展计划丛书”的第一本出版物。

《记忆寓所》书影

7月9日,OCAT研究中心携手策展人何伊宁于第六届abC艺术书展上举办了《记忆寓所》新书发布会。发布会上,策展人何伊宁与现场观众分享了展览“记忆寓所”从研究、方案展、正式展览及活动、出版的全过程,以及她在参与“研究型展览策展计划”的过程中得到的关于策展、研究、写作方式的启发和由此产生的尝试。

《记忆寓所》新书发布会现场

OCAT研究中心研究出版部赵画(左) 策展人何伊宁(右)

对“摄影的历史叙事”的思考和对“研究型展览”的尝试

从2018年初我参与这个项目到今天拿到了这本沉甸甸的书,已经过去了差不多四年的时间。我梳理了一个时间线,向大家展示一个概念或者想法如何从大脑中生成,最后成为一本书。我想简单分享一下我的研究过程,以及参与OCAT研究中心的“研究型策展计划”的整个过程。

OCAT研究中心“研究型展览策展计划”启动是在2018年年初,投稿截止时间是3月31号。当时,我投稿的方案叫“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”。

从2015、2016年起,我就特别关注到一些摄影师、摄影实践者并非简单记录当下,而是关注与个人和历史记忆相关的事件,通过档案虚构历史,或者说篡改图像的档案。这个议题的产生,包括对相关研究的兴趣是随着我个人经历的拓展而逐步延伸的。它们历经几年的变化,也通过我的策展实践衍生出了新的问题,然后这些问题转化成为了一个展览方案。

在2016年,我做了一个关于虚构叙事转向的展览,之后陆续写了一些与我研究相关的艺术家个案的文章,比如与艺术家唐景锋和他的作品相关的文章《描绘历史——重写家庭相册》。我在文章中探讨了他如何通过重新解构自己的家庭相册组建新的叙事。我在参选OCAT研究中心“研究型展览策展计划”前就已经特别关注这些艺术家的作品。投递方案的时候,我确定了一些艺术家。我在2017、2018年就非常关注中国青年摄影师的创作路径,最后的投稿方案聚焦在包括陈旻、朱岚清、杨圆圆等七位摄影师的创作上,这些艺术家的作品在最终展览和在这本书中都有所展示。通过前期写作和策展经验的积累,我慢慢进入到了“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”这个方案的架构。

以下展示的是方案展最先做的空间架构。这也是研究型策展的一个特点:策展人需要提供关于展览本身的概念架构。这份展览方案就是我根据“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”这一主题构想的,其中可以看到我早先关于空间与作品之间关系的一些思考。

很荣幸,我的这个方案入选了“2018年研究型展览方案入围展”。入围展在2018年9月7日开幕。在方案入围展中,我没有展出任何一位艺术家的作品,而是展示了由三个部分组成的框架,这个框架展现了我在研究过程中对艺术家实践的梳理过程。在小小的空间中,我试图把这些艺术家的创作逻辑用我的方式呈现给观众,这个是第一部分。

第二部分是空间的展示,我做了一个动画,在展厅的中间用一台老旧的电视播放,向观众展示当方案成为了现实之后可以看到的空间,希望可以让评委和观众从多个角度去了解这个项目,看到从想法到展览,再到后期执行的框架。最后一个部分是“方案的谱系”,它展示了我的知识结构以及探讨的议题是如何与当下的问题相结合的。这个谱系以思维导图的方式,呈现给方案展的评委和观众。这三个部分构建了最终展览前期的研究部分。

“2018研究型展览:策展方案入围展”展览现场

到了12月,我接到了筹备终展的通知。终展于2019年3月8日开幕,为期三个月。方案展时期我的展览的名字是“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”,而最终展览时我把展览的名字定为“记忆寓所”,希望以“记忆”为隐喻邀请观众进入到展览的空间。同时我也想要借此传达,方案展并不是我整个研究的终结,它只是我的研究最终呈现的一部分,相关的研究也在正式展览的期间不断延伸、扩展。

2019年展览的现场大概分为了三个部分。第一部分的作品分布在展厅的一楼,艺术家黎朗、唐景锋和石真讨论了个人与集体记忆里家庭相册扮演的各种角色,通过不同的策略展现图像和图像档案叙事的可能性。在展厅负一层的空间中,陈旻、董宇翔、朱岚清和杨圆圆四位艺术家的作品相互交织成一张“有关图像、记忆和历史”的拼图,逐步深入形成了一个个人与历史对话的空间。

2019年“记忆寓所”展览现场

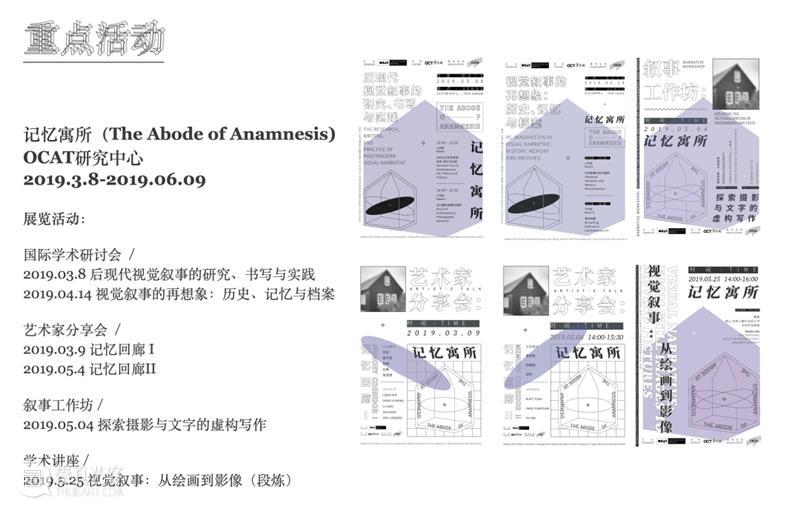

在“记忆寓所”展览期间,我们一共策划了两场研讨会、两场艺术家分享会,一场叙事工作坊和一场学术讲座。两场研讨会分别邀请了八位学者来分享他们的研究和成果论文。他们的论文都跟记忆、历史和图像叙事相关,但是又没有特别限定在某一个领域内。这两场研讨会分别围绕“后现代视觉叙事的研究、书写与实践”和“视觉叙事的再想象:历史、记忆与档案”两个议题展开,共涉及十五篇论文,这十五篇论文的内容也悉数呈现在了《记忆寓所》一书中。

两场名为“记忆回廊”的艺术家分享会则邀请了所有的参展艺术家来到OCAT研究中心,分享他们近期的创作和研究。除此之外,展览期间我们还邀请了意大利学者费德莉卡·乔切蒂(Federica Chiocchetti)和段炼教授,举办了一场名为“探索摄影与文字的虚构写作”的叙事工作坊和一场关于从绘画到影像的名为“视觉叙事”的讲座。两场分享会我们都有以影像的方式记录,但由于出版物的承载有限,我们没有能把这部分的内容在书中进行展示。

大家可以看到,展览从最初的方案、研究框架,慢慢通过展览,再通过研讨会、讲座等活动延展出了一个更宏大的架构。在邀请到不同的学者加入之后,这个架构越发巩固、成型。我脑海中的混沌宇宙逐步变得清晰,方向性也更加明确。与此同时,新的架构也更加的发散——它从单一的展览开始,又引发了更多关于后现代视觉叙述的研究书写与实践的思考,还激发了当下视觉叙事的可能性与想象力。

”记忆寓所“展览期间举办的活动

从2019年6月9日展览闭幕直至今日,两年的时间里,我的探索从未停止。在筹备《记忆寓所》这本书的过程中,我又重新回顾了展览,仔细回看了每位艺术家的创作。同时,我的研究很重要的一部分——论文写作才刚刚开始。这不仅是我个人研究的方式,也是“研究型展览策展计划”提供的一种可能性,令大家去思考和探讨什么是研究型的展览,或者说,作为一个研究者,怎样把实践和研究巧妙地结合起来,同时能够让更多的观众参与其中,去讨论、提出问题。

接下来我想谈一谈《记忆寓所》这本书两年来的创作经验和经历。本次展览和图书的设计师魏龙文从最开始就不断地和我一同推进着整体的视觉方案。我们可以看到展览的主视觉好似一栋尖顶的房子,它象征着我们将大量思维的碰撞和碎片化的记忆凝结成为固态的宇宙呈现给大家。

我想补充的是,之所以最终展览的名字叫做“记忆寓所”,是想要消除“研究型展览”自然会带给观众的一种距离感。以“记忆”为始,从“记忆寓所”描绘历史,以及中国当代摄影艺术中的历史叙事,或多或少是一种更为直接的切入方式——对于非学术类的观众来说,这样一个较为轻松的题目和描述方式,让每个人都可以顺其自然地进入展览本身。另外,展览的名字也与我自身对“记忆”的提问有关。对于我来说,“记忆”与“家”的概念息息相关:个人的思维历史中,无论是片段性、点状或是碎片式的回忆里,都会出现与家庭、家人的连接。我们的展览中也有几位艺术家的作品非常贴近这种家庭记忆。希望“记忆寓所”这个名字能够让更多OCAT研究中心的受众以外的观众能够愿意从家庭和家庭相册这些最简单的经验出发,进入到展览中,从中感受。

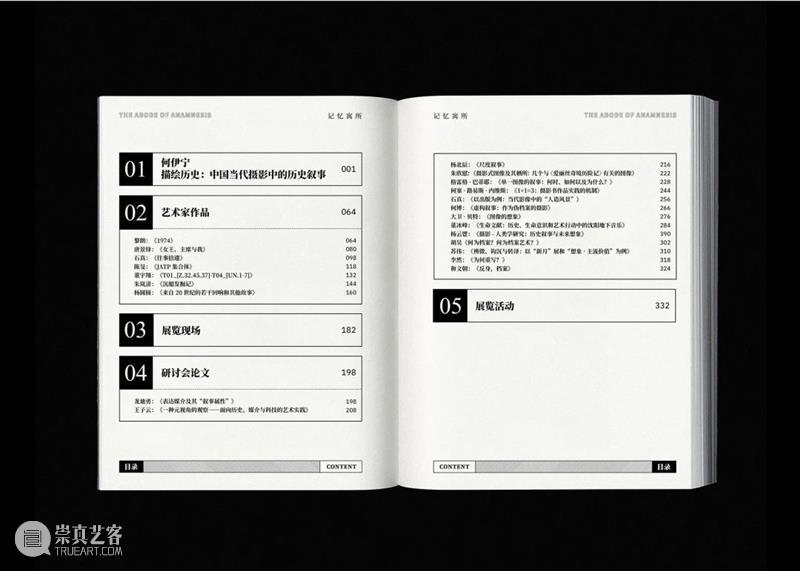

《记忆寓所》目录

这本书分为了几个部分,首先是OCAT研究中心执行馆长巫鸿老师写的一篇序言,也是关于“研究型展览策展计划”的一篇介绍。然后是我的论文,它在展览完全结束后大概半年的时间里完成,是我的研究的一种延续。这篇论文其实算是我的一篇实验性的写作,内容根据展览的逻辑和我在架构研究时形成的框架,通过艺术家的作品串联起来。它可能与我之前写的论文和读到的很多论文都非常不一样,它给到了我很大的空间去按自己的逻辑梳理和进行突破。这个项目对我来说非常有意义的一点是它既有实验性,然后又能够以某种形式把它固定下来。

这篇论文分为四个章节。

第一部分是“重写家庭相册”。里面谈到了我从一开始提到的,我关注的,比如说黎朗、唐景锋和石真是如何运用家庭相册里的照片和文本,不断地改写或重写家族的历史,表达个人与集体,或者说与记忆之间的一些问题。所以它相对来说是以一个家庭相册的视角来进行写作的。

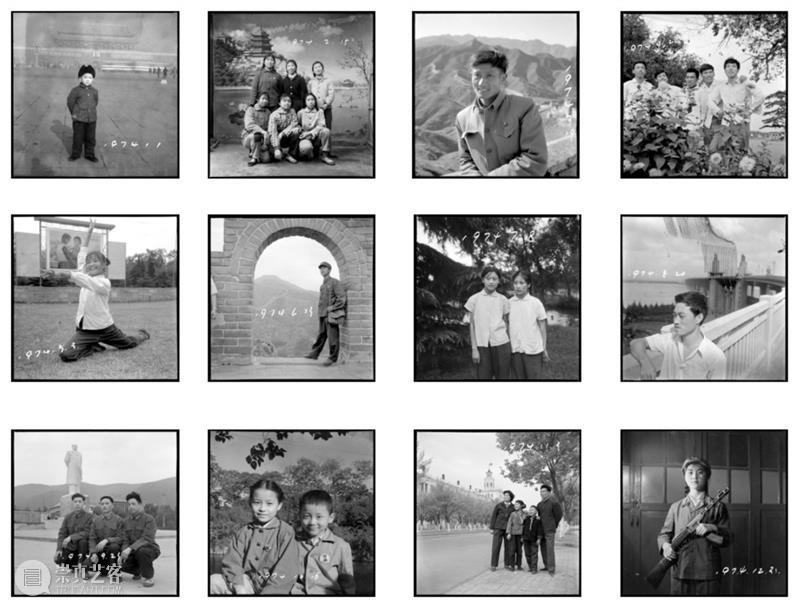

黎朗,幻灯片缩略图,选自《1974》系列,2015年至今

第二部分叫“重返地方——以朱岚清的三件作品为例”,它是以个案研究的方式进行的。讲述作为一个青年摄影实践者,朱岚清如何不断地把她的家乡跟历史图像结合起来,形成她非常重要的创作逻辑,从而进行创作。我在里面写到了从她回到东山岛进行的创作到我们这次展览中的一些非常有意思的作品,同时也引用了一些在过去的访谈中我跟她对话的文本。

朱岚清,《前泉州国营地方造船厂厂长黄乌锥与他的后渚港沉船船模》,

选自《沉船发掘记》,2017年

第三个章节是“重构历史、记忆与档案”。当中提到的是我们展览中的两位艺术家,分别是陈旻和董宇翔的创作。这两个创作分别叫做“JATP集合体”跟“T01_[Z.32.45.37]-T04_[UN.1-7]”。这两个作品其实都是艺术家通过改写既有的照片来重新建构它们自身的历史,从而对过去的一些问题进行回应。非常有意思的是,这两位艺术家都是通过改写图像档案的方式来虚构历史,然后把他们虚构的历史同样通过档案的形式展现给现场的观众,制造错觉,让观众产生大量的疑问。这一章节也是从历史学的角度出发,同时跟对历史档案问题的一些思考结合,来进行书写的。

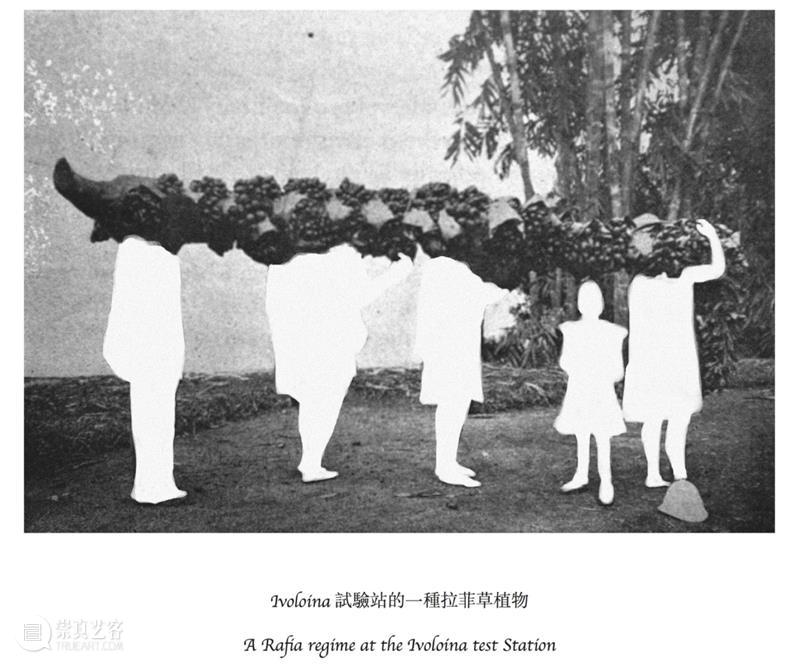

陈旻,《Ivoloina试验站的一种拉菲草植物》,选自《殖民者的相册》系列,2012年

最后一部分是关于杨圆圆的创作实践,这个章节的名字叫做“来自20世纪的若干回响及其故事”。“记忆寓所”展览展出了她的四件作品,同时也展示出了艺术家如何建立自身的叙事结构和表达方法。因此在论文的最后一部分里,我针对杨圆圆创作中的一些问题和我的一些观察,进行了非常详细的梳理和写作。

杨圆圆,《两个摄影师的对话:V的梦》,

选⾃《在视线交错之处》,2016年

同时,我也想提一下,参加“记忆寓所”这个展览的这几位艺术家,有几位本身就是在读博士的艺术实践者。所以当我去研究这些艺术家的同时,他们作为研究型的艺术家,也在进行着他们的研究,并且他们的研究跟艺术创作本身就已经非常有深度。比如说做“T01_[Z.32.45.37]-T04_[UN.1-7]”的董宇翔,他现在博士刚刚毕业,也开始做很多关于当下的技术图像跟历史问题的研究;还有艺术家杨圆圆,她慢慢开始从摄影实践转向做录像、做电影,她这几年的路径也非常的清晰:不断地打破媒介的限制,去建构一个非常宏大的历史框架……

这样的情况也凸显出了这个展览筹备的过程中非常有意思的一点——传统意义上策展人与艺术家沟通的同时,好像也需要给艺术家写一些文章,以确定他们作品的内容,然而在这一个展览里,策展人的工作重点变成了描述、传达某一时期艺术家的创作跟他们的思想或研究之间的关联。这一点我认为非常重要,而且我也觉得它与OCAT研究中心本身致力于把艺术、思想史和当下的文化相结合的目标是一致的。

我非常感谢这几位艺术家,从确定参展,2018年正式展览到出书,整个过程中,我们持续的无论是友谊,还是在知识和思想层面上的对话和沟通,对我来说都是非常珍贵的经历。

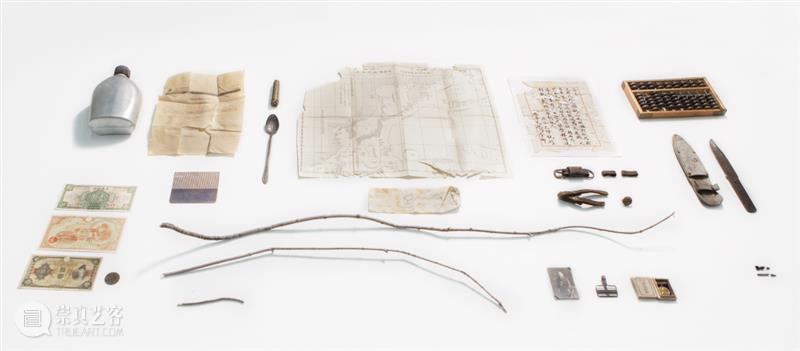

董宇翔,《关于小王庄战役17件套文物的研究》,

选自《T01_[Z.32.45.37]-T04_[UN.1-7]》,2015年

其实我现在特别期待跟大家,尤其是艺术写作者进行深刻的沟通。因为对于我来说,在这个阶段,从18年到现在,我作为一个研究者,在写作过程中或多或少会遇到一些瓶颈。可能也与个人的研究能力有限有关——当你读完了硕士之后,你可能能够掌握某些类型的文体,比方说,现阶段我可能可以驾驭一篇一万字左右的论文的写作,但是如果要再深入的话,我觉得还是会有一些能力上或知识结构上的瓶颈。所以我写作这一篇论文,就是希望挑战一下过去的既有思维。实际上这个展览带给我很多实验的机会,我不断地通过这个展览突破我自己对于艺术研究和写作的一些看法,并且想建立一种新的、个人化的写作方式。因此我非常期待大家看完这篇论文之后,我们可以进行一个仔细的沟通或讨论。

论文完成之后,这本书的框架也就比较清晰了——首先是巫鸿老师的序言,再是我自己写的研究论文,加上我们七位展览艺术家的作品。可能这样讨论会有一点跳跃,不过关于为什么要出书这个问题,我还想再聊一下。对于我一直合作的摄影师和摄影实践者来说,他们的图像创作不是一张插图或一个展册就能够完整表现和阐明的。我觉得摄影的叙事性是需要通过一定数量的页面来展示的。因此如果有机会的话,每一次大展我都会以出版物的形式帮助艺术家尤其是摄影师以更有经验同时又更有意思的方式在一定的页面内呈现他们的作品和他们的创作逻辑——这个对于摄影策展人来说可能是特别重要的一点。所以这次这本书中间也用非常重要的部分,来呈现我们展览七位艺术实践者和他们的创作。同时我也跟设计师讨论如何在书页上把他们复杂、独特的图像性作品呈现出来,所以每一个艺术家的最终呈现方式都不一样——虽然都是文字和图像,但是在页面安排或架构上,每位艺术家都有所不同。并且在每位艺术家的作品前,我们还附上了他们自己撰写的关于他们创作的剖析,这些文字也是“记忆寓所”这个展览中非常重要的部分。

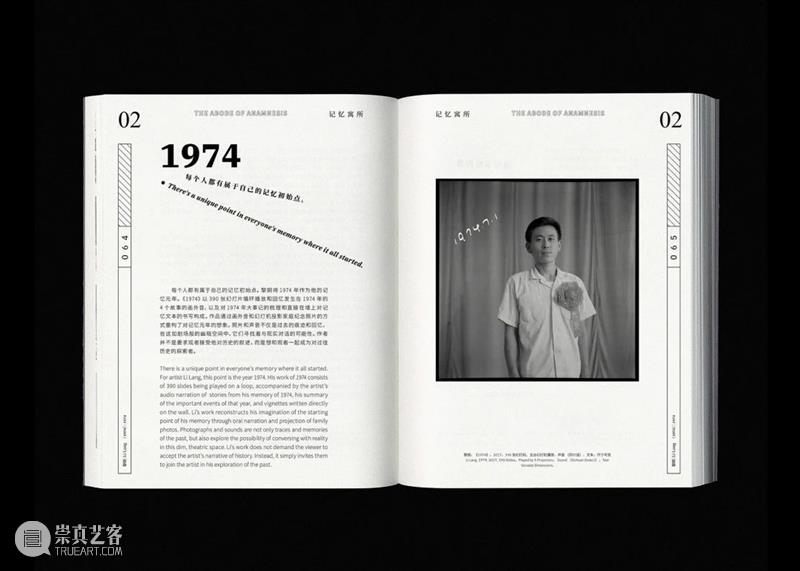

《记忆寓所》内页

《记忆寓所》一书中的第四部分是我们一共十五位讲者的发言稿。每一位讲者都是从自己的角度、自己的研究方向出发跟我们的展览进行了一定程度上的对话,比如一直在做叙事理论研究的龙迪勇先生。其实他本人跟艺术圈的关系是有一定距离的,但是我希望通过这样的方式能够跟不同学术背景的学者进行沟通和对话。包括我们也请到了杨北辰老师来给我们做了一个关于尺度叙事的讲座。在讲座中他提到了非常多活跃在当代艺术领域的艺术家和他们的作品,比如刘窗。他的讲座,让我进入到了一个更大的关于叙事的观察中。对我来说这是非常有意义的过程。

我们也邀请到了几位来自西方的学者,比方说来自葡萄牙的摄影研究者何塞·路易斯·内维斯。何塞一直在做关于摄影书的研究,他的博士论文就是在思考摄影书本身作为一种叙事载体,在当下摄影话语中到底占有着怎样重要的位置。当时他的讲座名为“1+1=3”,在讲座中他给我们阐述了“摄影书作品”这一概念。区别于之前我们在国内讨论过的、包括这次书展上出现的摄影书籍,他在讲座和他的论文中讨论的其实是另一种以摄影书作为叙事载体的一类的图书。这一类书籍拓宽了我个人对于摄影书和叙事之间关系的认知和知识结构。并且,我们也请到了同时也是“记忆寓所”这一展览的参展艺术家之一的石真,就叙事的一些逻辑,包括她本人及很多西方摄影书创作者在创作的过程中,会用怎样的逻辑结构进行书籍的编排等角度,与我们跟观众进行了一场非常有意思的对话。

这十五位学者里面还有现在担任泰康空间研究员的胡昊。他为我们撰写了一篇档案艺术的概览性的文章,里面谈及了他对于档案和档案艺术的相关问题的考察和思辨性思考。

这十五位学者所撰写的非常具有开放性和思辨性的文章构成《记忆寓所》这本书中间非常重要的一部分。我不想用补充这个词,但是或多或少地,我们共同构建了一个更深入的、多面向的展览,同时它们也启发了我对“描绘历史:中国当代摄影中的历史叙事”这一论题的思考。

《记忆寓所》这本书的最后一部分是展览活动档案的呈现。它按照时间顺序,详细地展示了我们每一场讲座、研讨会、艺术家分享会以及工作坊的信息,包括每一位讲者的介绍、每一场研讨会的主旨和发言简报、每一场艺术家分享会的简要内容等。

在这本书的中间部分附上了最终展览的现场图片,以呈现这个展览实体的展陈方式。这五个部分构成了这本书的整个框架,同时也构成了一份详细的研究报告。

从开始筹备展览到最后出版书籍,这整个过程对我个人来说是一个非常重要的实验,是一种写作实验、策展实验同时也是研究实验。所以在这里,我非常感谢OCAT研究中心能够给青年研究者,尤其是作为研究型策展人的青年研究者这么一个机会。

因为对于热衷于研究,同时又痴迷于展览实践的年轻人来说,做这样的研究或是这样的展览,有时候会碰到非常多的困境。在如今美术馆或是主管机构越来越偏向商业化的情况下,能够给到青年策展人的机会是非常少的,要做一个纯学术性的展览的困难是非常大的,尤其是还要做出版。OCAT研究中心的“研究型展览策展计划”,对我来说是一个非常宝贵的机会,无论从研究还是时间的角度上,都给我了我非常大的帮助。

最后,我要提到的是这本书的出版方:中国民族文化出版社。我与中国民族文化出版社的前社长殷德俭先生有比较深的渊源,他担任了我第一本书的出版人,我与中国民族文化出版社一直保持着良好的合作关系。不幸的是,几年前殷先生离开了我们,借这本书的出版之机,我在自序中写到,我想把这本书献给殷德俭先生。

(以上文字根据何伊宁新书发布会现场录音整理,略有删节,经本人审阅。)

购书链接

2021年“研究型展览策展计划”进程

“研究型展览策展计划”于2018年启动,迄今为止已成功举办了三届。2021年的“研究型展览策展计划”已于今年1月21日启动,并已公布了今年初选入围的五组方案。“2021研究型展览:策展方案入围展”正在筹备中,敬请期待。

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来中国现当代主义的视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,它也是OCAT馆群在北京的展示平台。

OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版与现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享