“翻阅医书便可知道,鼠疫杆菌不会灭绝,也永远不会消亡,这种杆菌能在家具和内衣被褥中休眠几十年,在房间、地窖、箱子、手帕或废纸里耐心等待,也许会等到那么一天,鼠疫再次唤醒鼠群,将其大批派往一座幸福的城市里死去,给人带去灾难和教训。”

——阿尔贝·加缪《鼠疫》

序言

从古至今,人类在与疾病、瘟疫的博弈中付出了惨重代价。

541-760年,查士丁时代的瘟疫肆虐地中海;

14世纪,黑死病席卷欧洲;

1665年至1666年间爆发的伦敦大瘟疫导致10万人丧生,相当于当时伦敦人口的五分之一;

1885年,蒙特利尔的天花,致死人数超过之前所有人类战争死亡人数之总和;

1918年,西班牙大流感肆虐全球,死亡人数逼近1亿。这个数字不仅高于历年来命丧艾滋病的人数总和,更远超中世纪黑死病的致亡数。

如今,全球每年仍有291,000至646,000人因流感病毒相关的呼吸系统疾病而死亡。

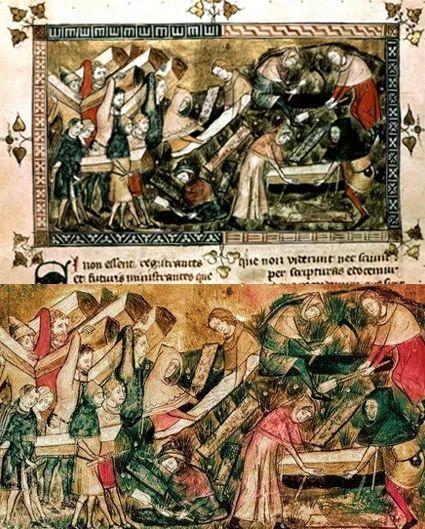

《图尔奈市民埋葬瘟疫受害者》,收藏在比利时皇家图书馆,大概创作于1353年,画面中的人们正在为因黑死病而死去的人们运送棺材。

二十世纪以来的艾滋、埃博拉乃至本世纪出现的SARS、MERS...病毒的演化不断突破着人类的生理、心理防线,而人类对病毒的认知,也从最初依靠神学的感性力量逐渐发展为利用科学的理性手段,从逃避转为与之抗争。

在与病毒博弈的过程中,艺术成为除了医学图像之外的视觉记录中最不能忽视的重要组成部分。通过艺术,我们可窥视疾病带给人们的心理创伤,探寻疾病发生背后深刻的社会根源。

死神来了

当黑死病爆发时,不管是富人还是穷人,男人还是女人,在疾病面前似乎一律平等。从1348年到1352年,黑死病把欧洲变成了死亡陷阱,这条毁灭之路断送了欧洲三分之一的人口,总计约2500万人!这次灾难所导致的死亡人数、混乱程度和恐怖心理而言,完全可与20世纪的两次世界大战相提并论。

面对“黑死病”的突然降临,由于缺乏对病毒的正确认识和科学的防疫手段,这场席卷欧洲的瘟疫被视为‘神’对世人的惩罚。‘神’的形象成为人类在绝境中对抗瘟疫的第一道防线,‘忏悔’被视为正确的治愈方式。正是在这种时代背景下,围绕宗教主题进行的艺术创作也从赞颂天堂美好转向围绕阴暗、压抑的‘瘟疫’、‘死亡’和令人不寒而栗的‘地狱场景’。

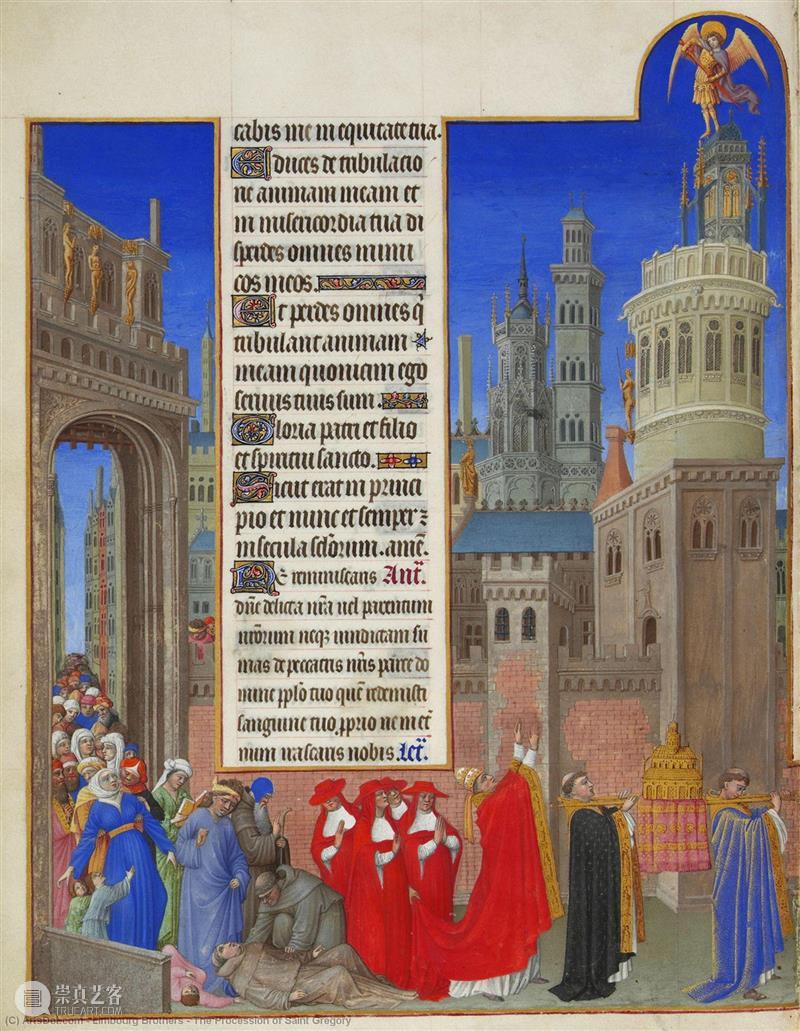

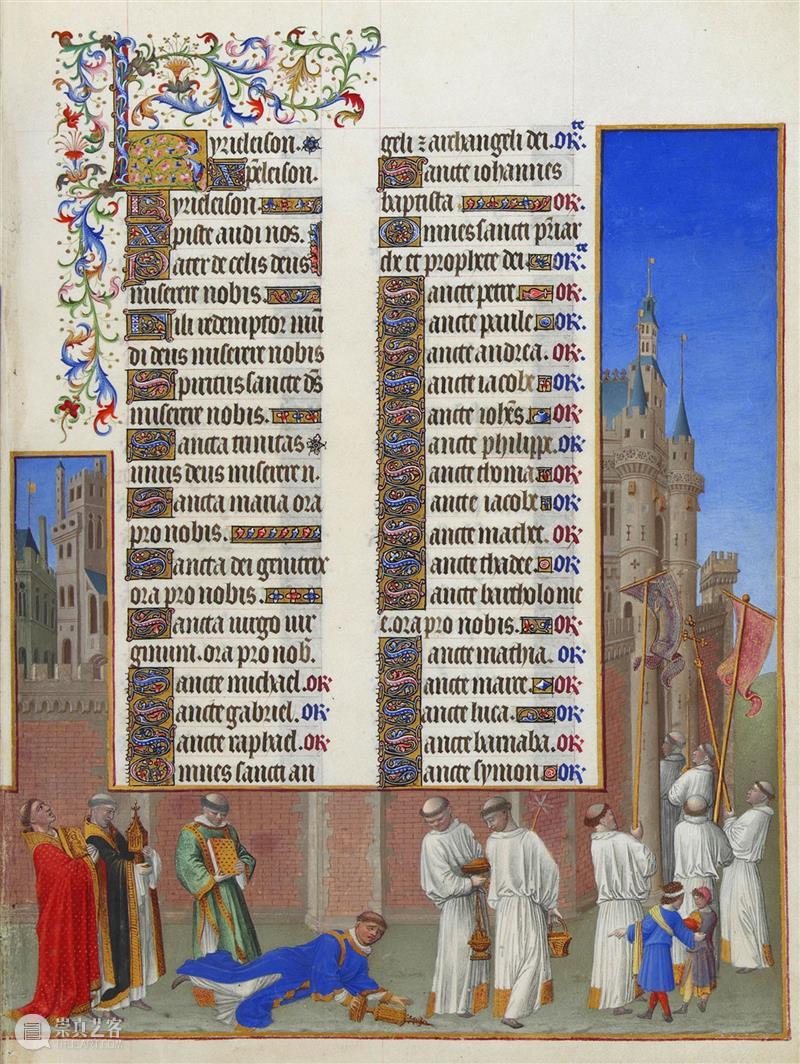

林堡兄弟(the Limbourg brothers)《圣格雷戈里的游行》(The Procession of Saint Gregory)1300

公元六世纪罗马深陷洪水、疾病和战争的危机之中。公元590年教皇柏拉奇二世(Pope Pelagius II)死于瘟疫,这种疾病威胁着所有罗马人。成为教皇继任者的格雷戈里,面临的首个任务便是控制这种疾病。和中世纪每一任教会领导在灾难和威胁时一样,他举行了教会游行。中世纪最受欢迎的一本书'The Golden Legend'描述了这支孤注一掷的游行队伍的详细细节,林堡兄弟根绝这本书中描述,再现了当时的游行细节。

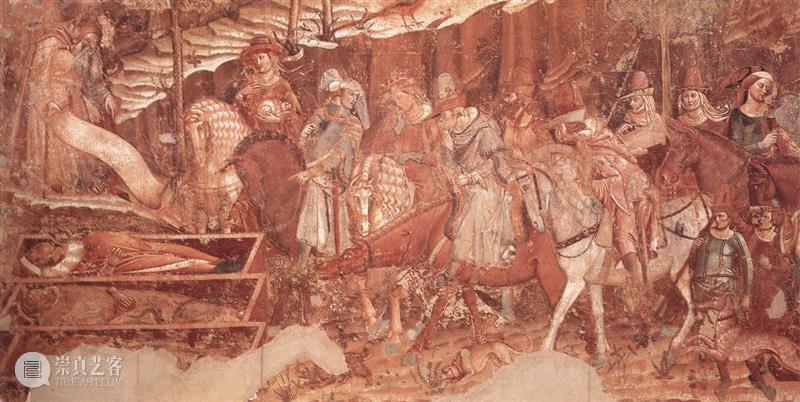

Buonamico Buffalmacco,壁画《死亡的胜利》(the triumph of death)局部,1338-1339

Buonamico Buffalmacco,壁画《死亡的胜利》(the triumph of death)局部,1338-1339

Buonamico Buffalmacco,壁画《死亡的胜利》(the triumph of death),1338-1339

作品完成于14世纪黑死病爆发之后,描绘了天堂、人间、地狱,讲述了生与死的故事。

詹姆士·勒·帕默(James le Palmer)14世纪为Omne Bonum(译注:14世纪在伦敦出版的百科全书)所做的插画等作品里,Omne Bonum描写了传染病患者接受牧师祈福的场面。

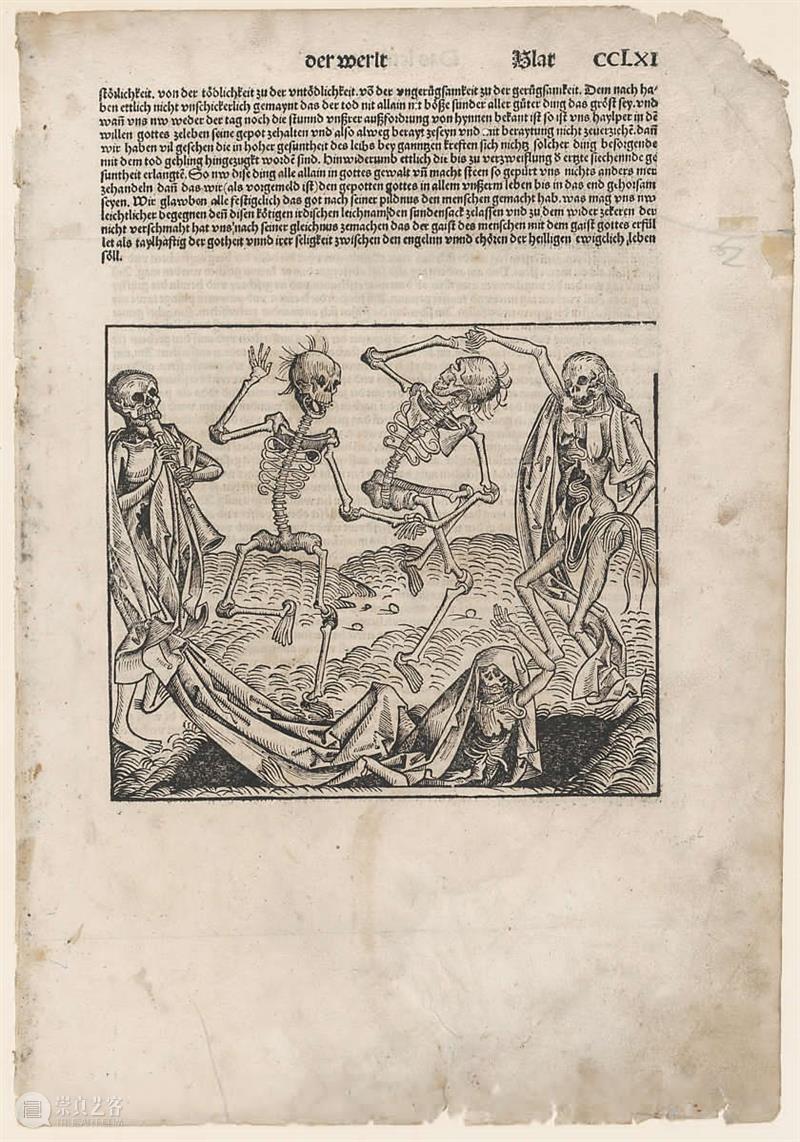

德国画家丢勒的老师Michael Wolgemut,《死亡之舞》(Dance of Death),1493

《身患法国病的人》

德国文艺复兴领军者丢勒(Michael Wolgemut)1496年的彩色版画作品《身患法国病的人》是已知最早的关于梅毒的艺术作品。神圣罗马帝国皇帝马克西米立安一世在1495年感慨,这种前所未有的疾病一定是上帝对渎神行为的天谴。

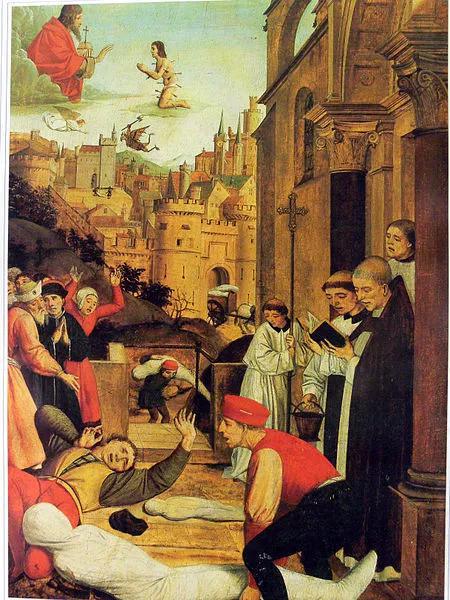

Josse Lieferinxe,《圣塞巴斯蒂安为遭受瘟疫的人代祷》,1497-1499

Pieter Bruegel,《死神的胜利》1562

由老勃鲁盖尔创作的《死神的胜利》中,“死亡”骑着一匹与他同样瘦骨嶙峋的马,冲入豪华的宴会,用象征瘟疫的箭肆意屠杀众人。画面底端是成堆的尸体,教皇、国王、主教、诗人、骑士和仆人,每个人姿势、神态都各不相同。

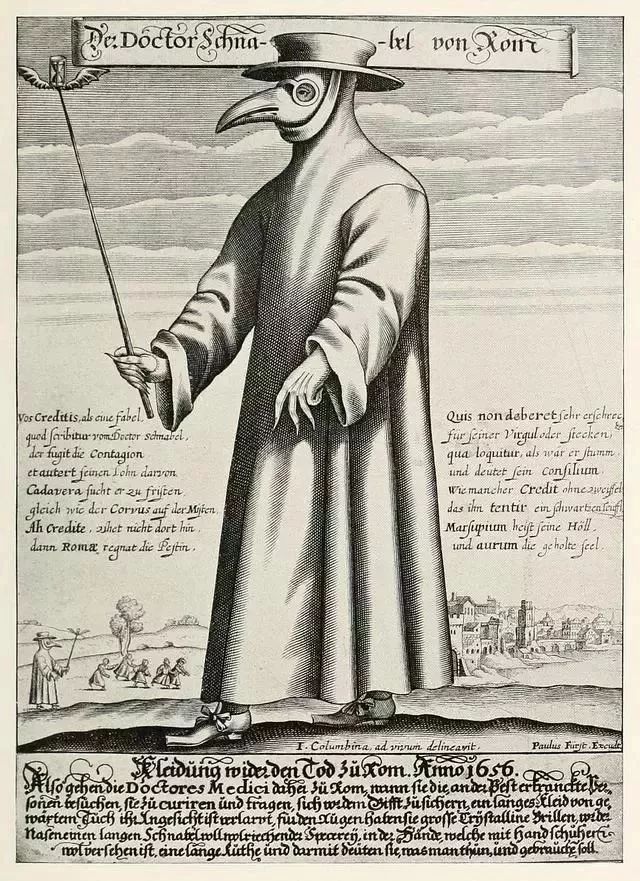

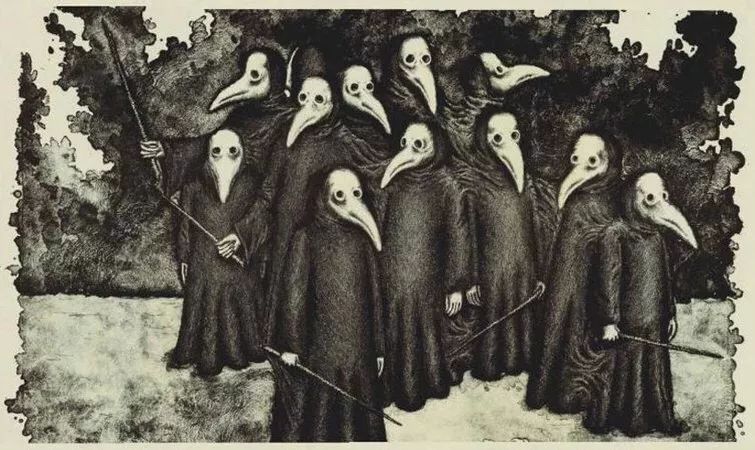

《鸟嘴医生》在黑死病期间路易十三的御医Charles de Lorme发明的传染病医生防护服,在后来成为了恐怖、死亡的象征。面具类似鸟喙的结构中装有香料或草药,身披长袍以隔绝秽物,同时手持长棍以避免直接接触病人使得医生免受瘟疫感染。

凡·戴克 《圣罗萨莉祈求巴勒莫瘟疫灾区》(Saint Rosalie Interceding for the Plague-stricken of Palermo ),1624

凡·戴克 《圣罗萨莉祈求巴勒莫瘟疫灾区》(Saint Rosalie Interceding for the Plague-stricken of Palermo ),1624

比利时弗拉芒族画家安东尼·凡·戴克(Anthony Van Dyck)为圣人罗莎莉娅(Saint Rosalia)创作了不少图像。罗莎莉娅被视为巴勒莫城在鼠疫爆发时期的守护神。在凡·戴克的笔下,罗莎莉娅身着棕色长袍,长发缠绕,她朝向天堂的方向,看起来健康而自信

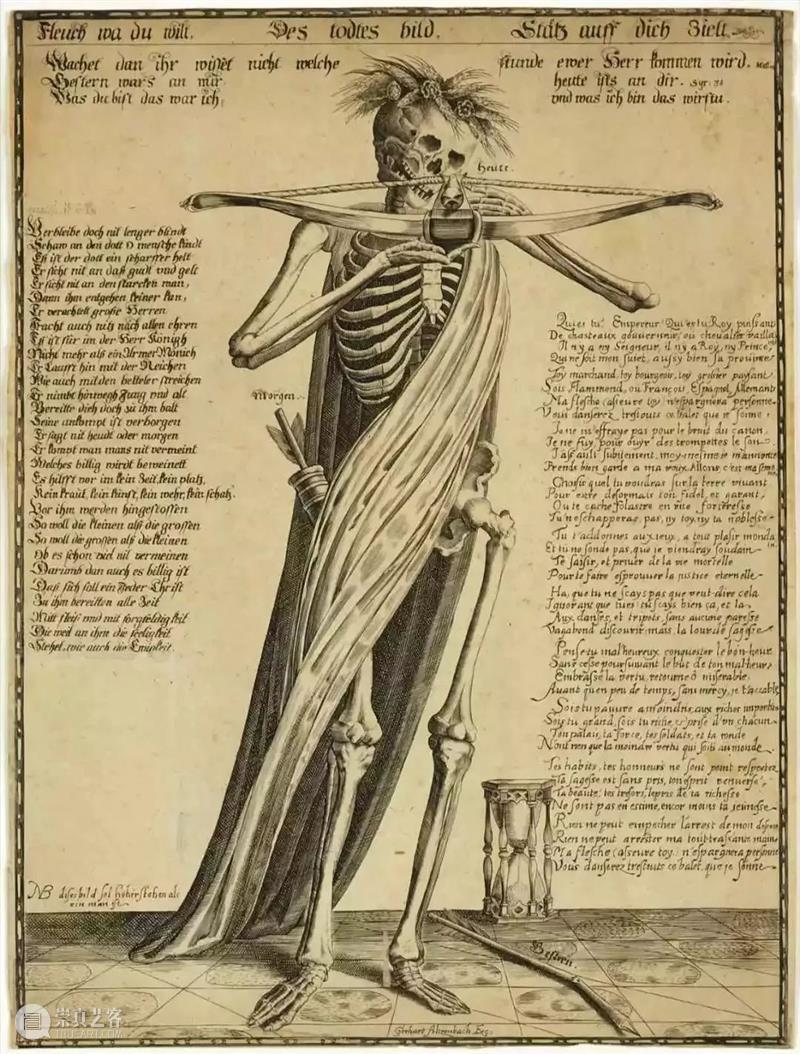

《拿着十字弓的死神或搜寻目标的死神》,1635

生命警示

据统计,‘黑死病’大爆发之后的300年间,每隔数年就发作一次,直至16世纪末,总共夺去了大约2亿人的生命。由瘟疫引发的饥荒和经济变动,对欧洲社会的政治、文化、社会、宗教、科技等方面形成了剧烈冲击。

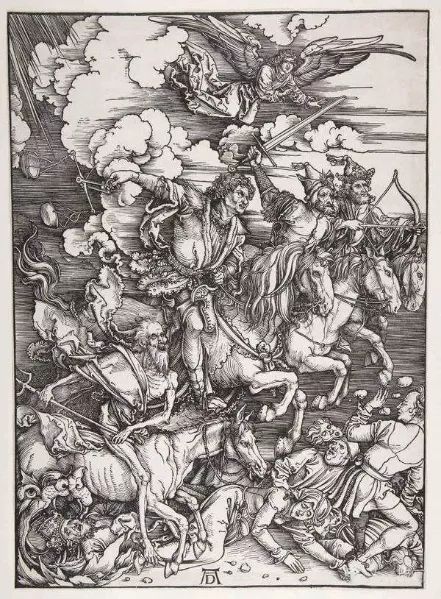

德国文艺复兴时期的著名艺术家丢勒所创作的《四骑士》,主题来源《圣经新约.启示录》第六章的天启四骑士。四个骑士从画面的右上角到左下角这么分布,骑着四匹马。他们分别代表人类灾难的四种类型,就是瘟疫、战争、饥饿和死亡。

天主教的专制地位和威信受到极度打击,与此同时,科学革命在天文学、医学、数学、地理乃至艺术的各个领域中都取得了突破性的胜利和成就。波兰天文学家哥白尼1543年出版了《天体运行论》,在其中提出了日心说体系;同年,年仅29岁的比利时解剖家维萨里通过对人体构造进行研究和系统解剖完成了巨著——《人体构造》,从而改变了医学的发展方向。

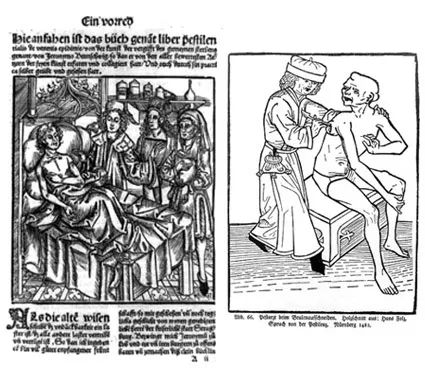

Hieronymus Brunschwig,创作于1500年左右的木版画,描述了15世纪的德国,医生正用手术刀处理病人身上瘟疫导致的伤口。

雅各布·罗布斯提(Jacopo Robusti),《医院里的圣洛克》(St. Roch In the Hospital),1549

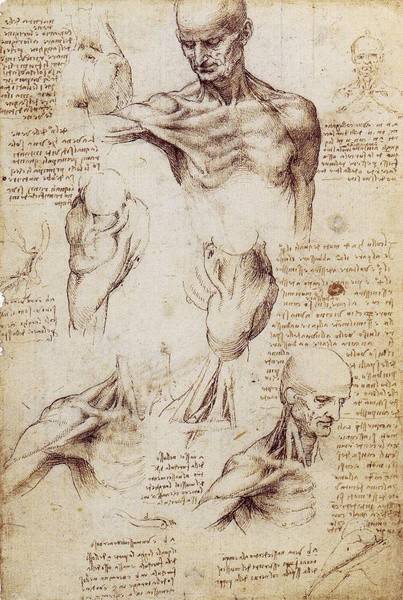

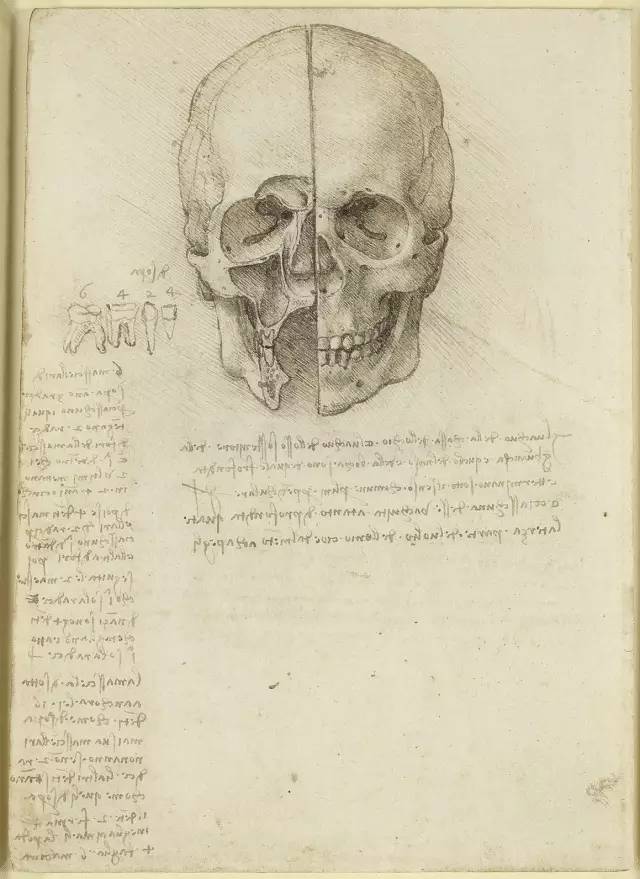

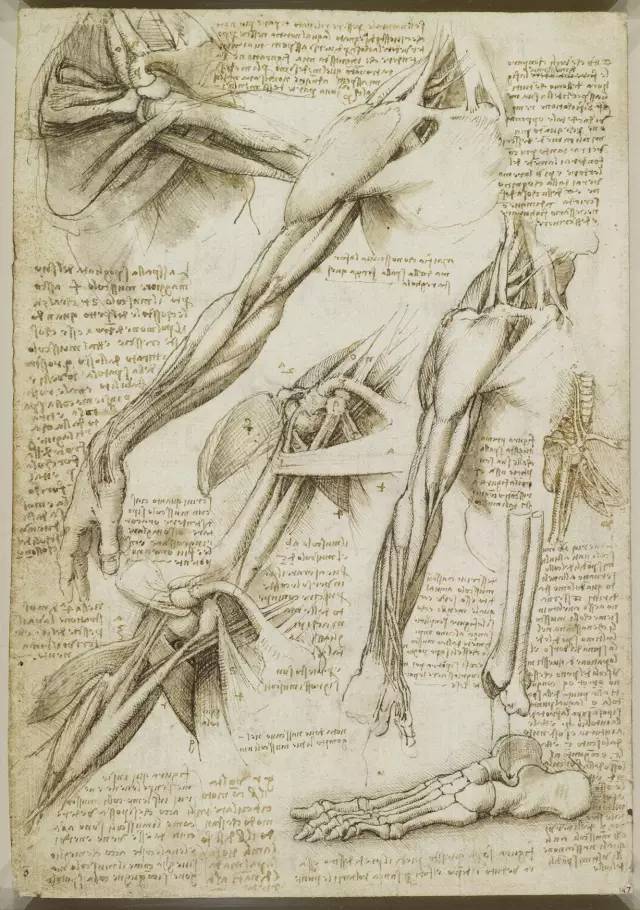

医学和科技的发展与艺术紧密结合,也产生了以‘人文主义’为核心思想体系的‘文艺复兴’运动。这一时期,人类对死亡产生了全新的态度和认知,死亡不再仅仅代表了折磨和罪孽的惩罚,亦被视为生命的平衡。文艺复兴时期伟大的艺术家达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、伦勃朗等,几乎都亲自执刀解剖过尸体。艺术家面对疾病的表现也从宗教救赎转向了与疾病抗争的真实再现。

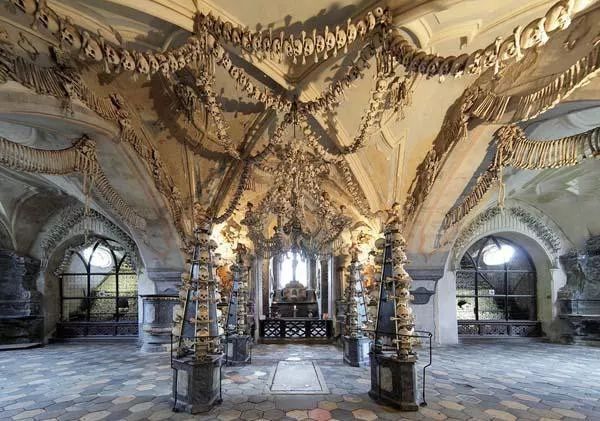

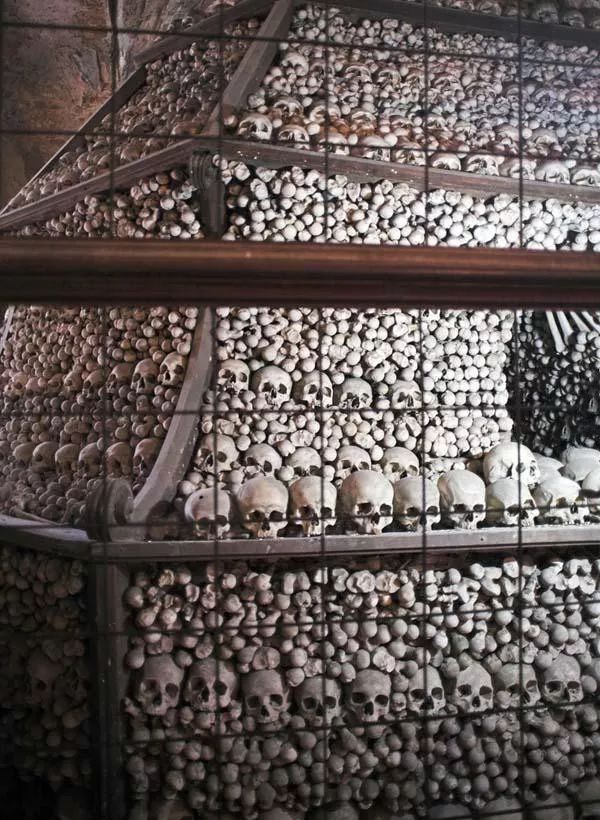

位于捷克的赛德莱茨教堂(Kostelík Vech savtych a kostnicí ),也称人骨教堂。外表看来只是一座普通的哥特风格教堂,但内部的装饰则是用人骨装饰而成。这座令人不寒而栗的建筑装饰,主要取材于14、15世纪因瘟疫而死去的受害者,教堂中容纳了4000万到7000万受害者遗骸。这些骸骨展品本意不是为了增添恐怖氛围,而是为了纪念死者,同时引发人们对生命的思考,让人们深刻体会到生命的脆弱与短暂,学会珍惜和感恩。

达·芬奇手绘人体解剖图

达·芬奇手绘人体解剖图

达·芬奇手绘人体解剖图

达·芬奇被称为“文艺复兴时期最完美的代表”,是人类历史上绝无仅有的全才。1510至1511年冬天,他冒着教会的禁忌,与解剖学教授马肯托尼欧·黛拉·托雷合作解剖了意大利帕维亚大学医学院的20具尸体。并留下了大量令人不可思议的人体解剖素描图。

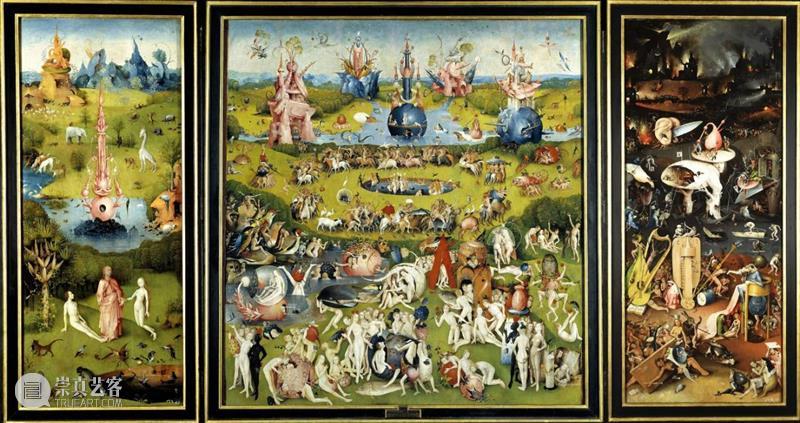

Hieronymus Bosch《尘世乐园》(The Garden of Earthly Delights)1500-1505

Hieronymus Bosch,《地狱里的基督》(Christ In Limbo)1575

Hieronymus Bosch,《地狱里的基督》(Christ In Limbo)1575

荷兰画家希罗尼穆斯·博斯(Hieronymus Bosch)面对整个欧洲对死亡、对疾病的恐惧创作了《尘世乐园》、《地狱里的基督》等作品。同样,除了恐惧之外,也有一层意思是在表达对人们的一种告诫,对生命和人生的思考。

法国画家Nicolas Poussin,《亚实突城的鼠疫流行》,1630

伦勃朗,《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》1632

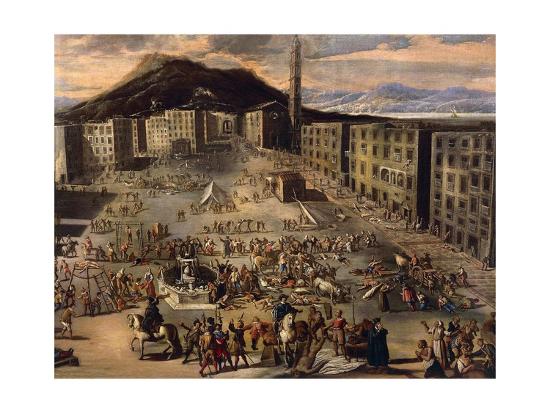

卡尔洛·科波拉(Carlo Coppola),《1656年的瘟疫》

(局部)

卡尔洛·科波拉(Carlo Coppola),《1656年那不勒斯瘟疫》(Market Square During Plague of 1656,in Naples),画面忠实记录了尸体被草草包裹拖出去掩埋的情景。

London Black-death Plague,1665

鼠疫病柱

维也纳的格拉本大街上的鼠疫病柱,高18米,是维也纳市区最高的纪念碑,也是巴洛克盛期的代表作1679年,鼠疫袭击维也纳。尽管时任维也纳大学讲师的比利时医生保尔·德·索伯特告诫民众务必预防感染,但大家置若罔闻,结果有75000人死去。

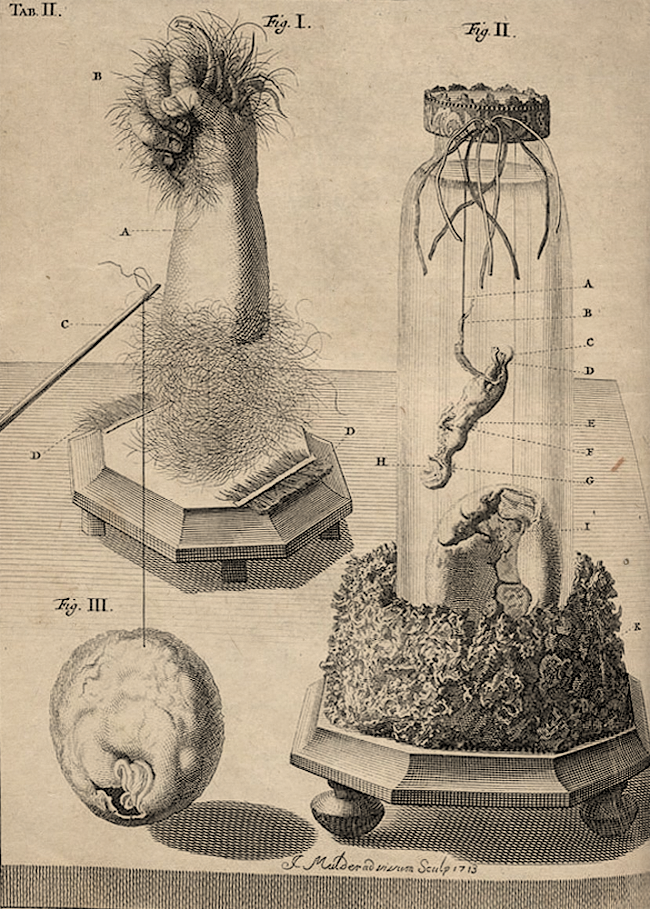

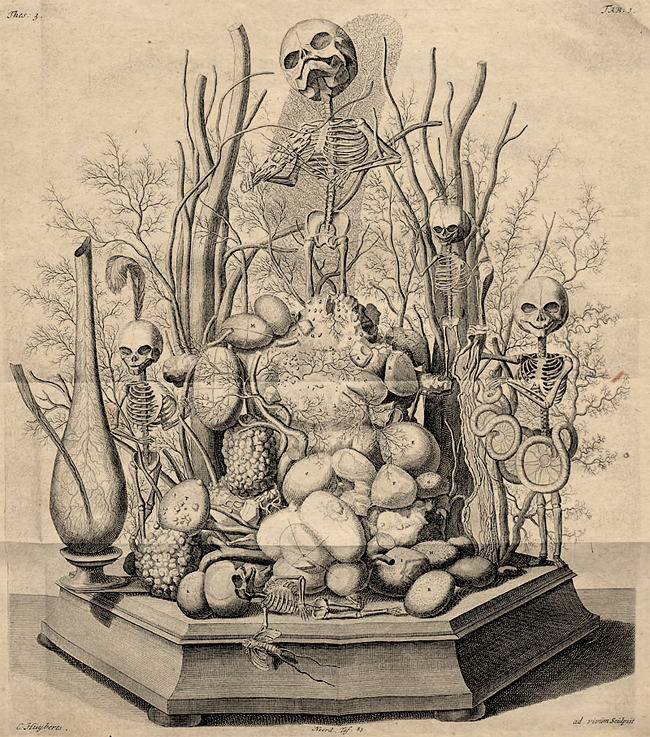

弗雷德里克·鲁谢(Frederik Ruysch)解剖手稿

弗雷德里克·鲁谢(Frederik Ruysch)解剖手稿

1697年,俄皇彼得大帝对荷兰解剖学家弗雷德里克·鲁谢(Frederik Ruysch)留下了深刻印象,买下了鲁谢解剖博物馆里的全部作品。解剖学展示人和动物的尸体和骨架并不新鲜,它们也都不是那种写在木板上描述这些场面的警示语;但是鲁谢作品的特点在于他尽全力画出了解剖学和死亡的美。

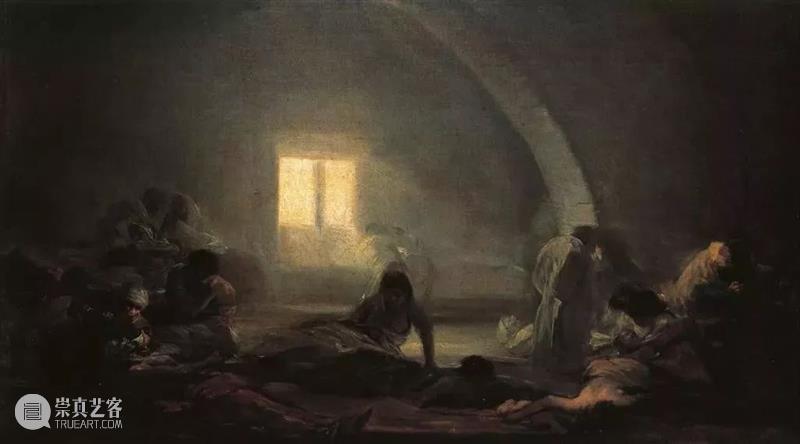

戈雅《瘟疫医院》1800

疾病隐喻

十九世纪的欧洲,以机器取代人工的‘工业革命’让贵族阶层失去了政治与经济优势。贵族没落、城市化进程的加速以及社会经济结构的变化让肆虐欧洲的两大致命‘杀手’被赋予了等级色彩:‘贫穷落后’的霍乱和‘浪漫文雅’的肺结核——前者推动现代化城市建设进程,后者则影响了审美倾向和文学思想。

爱德华·蒙克(Edvard Munch)在19世纪末期创作的《遗产》(The Inheritance)中描绘了一位母亲坐在医院的长椅上哀悼自己奄奄一息的孩子,因为她将梅毒传给了自己的孩子。于性有关的梅毒,自16世纪爆发至今,仍被认为是私生活不检点的象征,令患者倍受道德谴责。

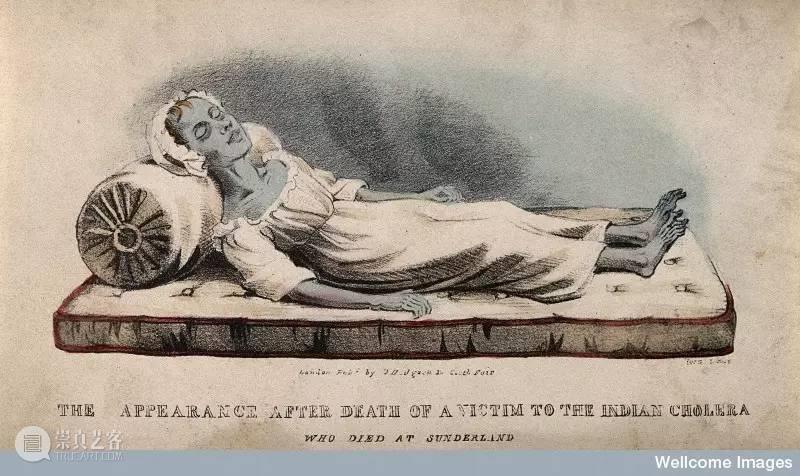

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病, 一旦染上便会腹泻不止直至死亡,变为蓝色干尸。19世纪的欧洲先后爆发了七次霍乱,其中有四次传到英国伦敦。

彼时,处于维多利亚女王时代的英国作为首个现代化国家是世界上最大的城市,拥有250万城市居民。密集的人口、拥挤的居住条件、并不完善的下水道系统以及堆积在生活区的人类排泄物持续污染水源,导致伦敦霍乱频现。

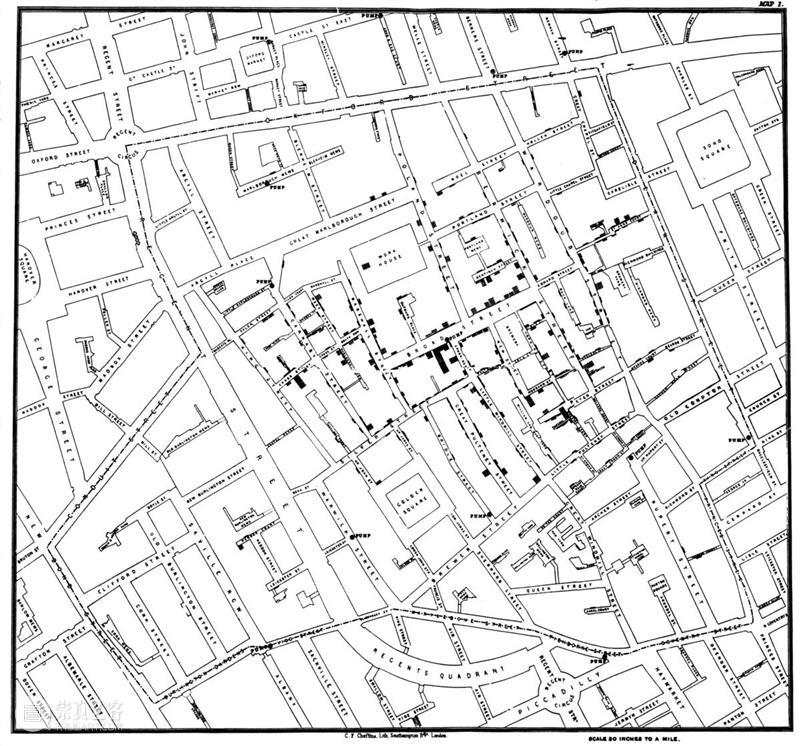

John Snow绘制的著名的“斯诺的霍乱地图”,因其标示着死亡人数,又被称为‘死亡地图’

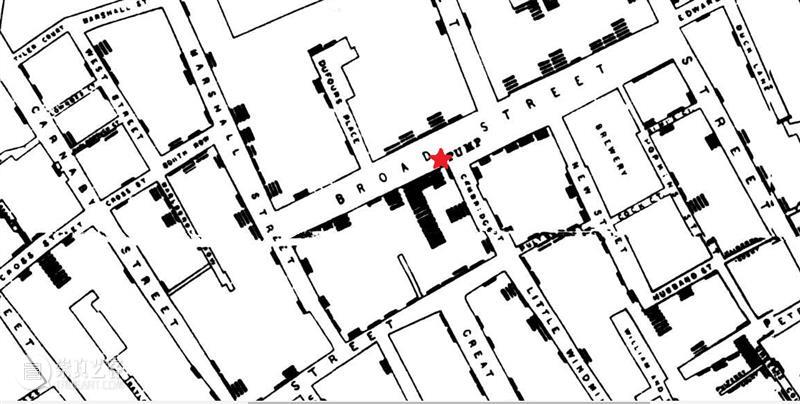

“斯诺的霍乱地图”放大图

爆发于1854年的伦敦霍乱,在一周内让居住在伦敦SOHO区的十分之一平民丧生,甚至出现48小时内全家死亡的现象。英国医师John Snow通过实地走访疫区的方式,在地图上标记出因病去世之人的详细住址,他发现伦敦霍乱的大量病例大多发生在缺乏卫生设施的贫民区,霍乱死亡者密度围绕着水井分布和扩散。John Snow的发现驳斥了当时对霍乱是通过空气传播的观点,通过数据证明了水源与霍乱的关联,推动城市重塑公共设施、供水网,继而引发欧洲的公共卫生运动。

而肺结核这一经由呼吸道传播的致死传染病,在20世纪初“卡介苗”的发明和应用以前,欧洲有1/4的人死于该疾病,也因此被称为“白色瘟疫”。

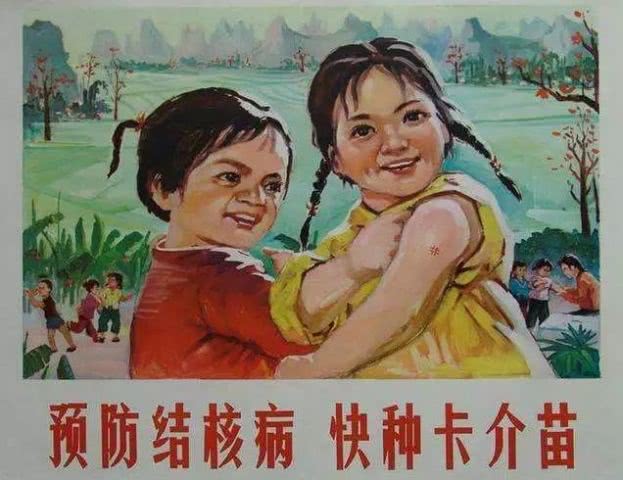

“卡介苗”接种宣传海报,就是你胳膊上的那朵太阳花

在18-19世纪,这种致死疾病曾一度因病理不明和‘消瘦身材’、‘因低烧导致的面部红晕’和‘情欲旺盛’等临床表现而留给世人大量的想象空间。在‘苍白’、‘消瘦’和‘束胸衣’等病态审美被视为贵族气质的十九世纪,毕竟贵族无需阳光下劳作。大仲马曾幽默说到:患肺结核在1823年是一种时髦。

普吕东的《约瑟芬皇后像》,1805 约瑟芬皇后苍白的面庞所追求的就是当时流行的‘死亡妆容’

法国画家约瑟夫·卡罗(Joseph Caraud)的油画《盥洗室》(La Toilette),1858年。画中贵族女子追求的是维多利亚时期流行的‘肺结核’妆容。苍白的皮肤、红晕的脸颊和消瘦的身形。

波提切利的《维纳斯的诞生》

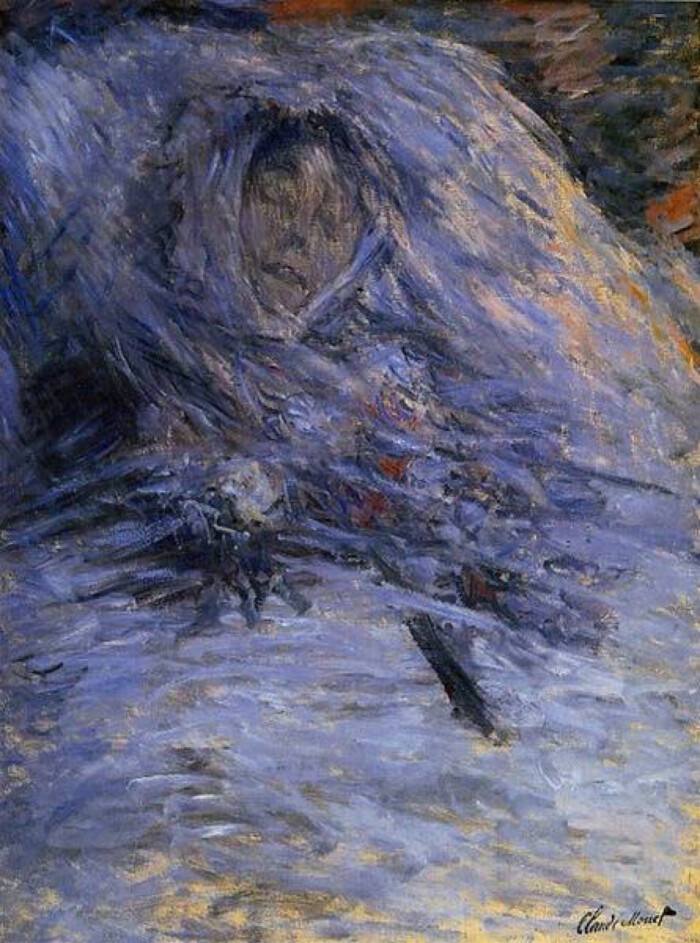

而艺术家眼中肺结核的“美”也以画作的形式记录了下来。波提切利的《维纳斯的诞生》和莫奈的《卡米耶·莫奈》两幅画的主角原型都是结核病患者。维纳斯的模特原型叫西蒙内塔·韦斯普奇(1454-1476),被认为是佛罗伦萨最美的女人,而卡米耶·莫奈则是画家莫奈的妻子,莫奈也通过作品忠实记录了妻子因结核病死亡的瞬间。

莫奈的《临终的卡米尔》

与此同时,由于肖邦、拜伦、卡夫卡、劳伦斯、雪莱、席勒、勃朗宁、契诃夫、诗人济慈以及中国的郁达夫等诸多文艺大家患有此病,这种致命瘟疫甚至被‘美化’为具有忧郁气质的‘浪漫文艺病’而受到推崇。

关于这一现象,苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中认为,肺结核被审美化是因为彼时西欧贵族面临经济、政治地位的失落处境,试图用定义理想美学的方式争夺文化上的领导权。

直面恐惧

人类总是在灾难中学习应对灾难,随着现代医学的防控和治疗措施的进步,人类开始正视疾病,与之抗争。

1976年确认的,20世纪后最大的‘瘟疫’——艾滋病(HIV/AIDS)的肆虐,让众多艺术家以死亡落幕,亲眼目睹和罹患此病的艺术家以作品和积极的态度直面疫病。

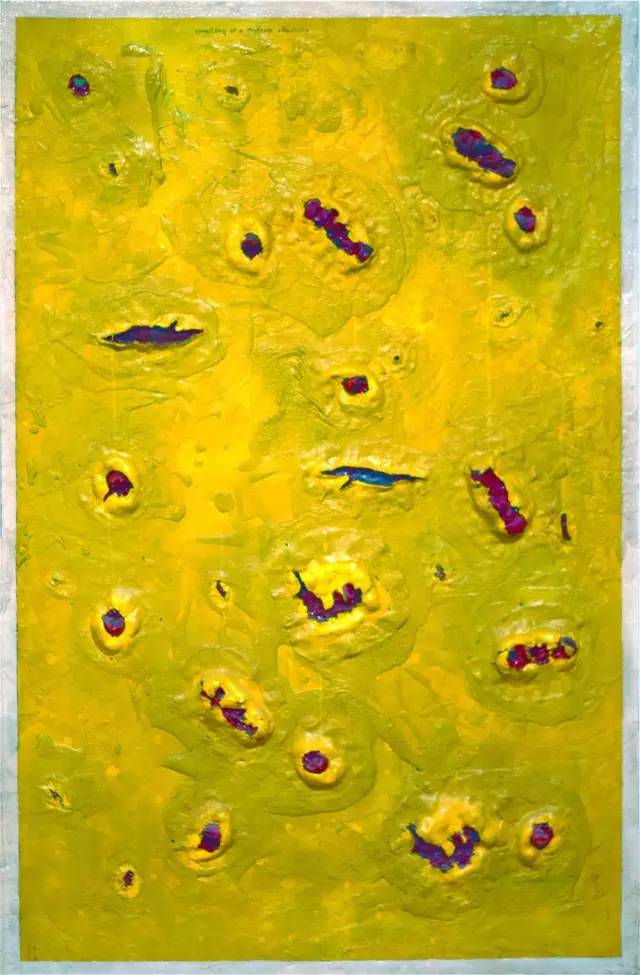

伊萨尔·帕特金(Izhar Patkin)《除下现代贞操的遮羞布》(Unveiling of a Modern Chastity)1981年

作品被认为是关于艾滋病最早的艺术作品,艺术家在目睹病患面部出现的并发症——疱疹后创作了这件抽象作品。

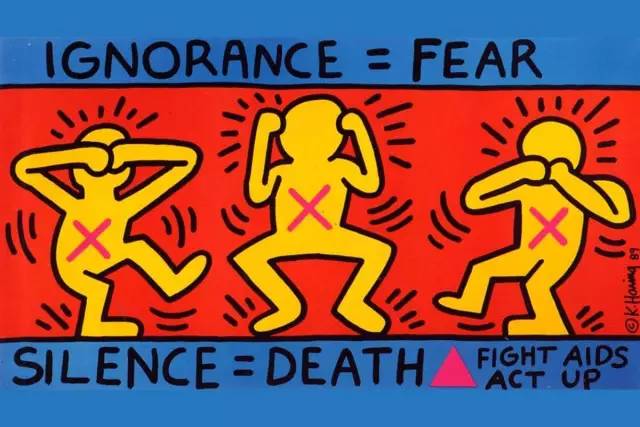

基思·哈林(Keith Haring),《忽视=恐惧、沉默=死亡》(Ignorance=Fear,Silence=Death),1989年

基思·哈林在发现自己身患艾滋后第二年创作了这件作品,号召公众以积极的态度面对疫情和疾病,并建立了基金会为艾滋病组织提供资金帮助。

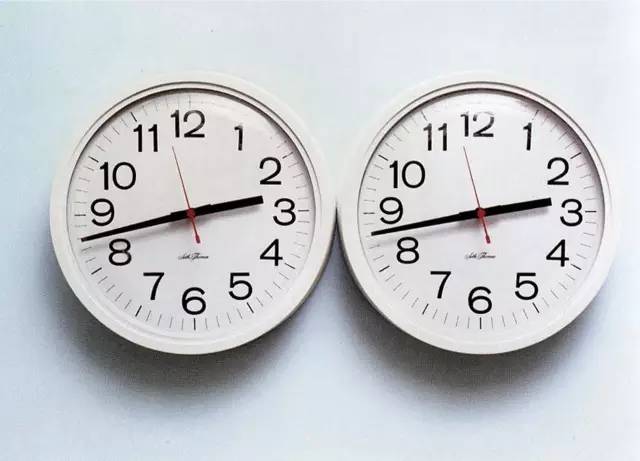

菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯,《无题(完美的情人)》,1991年

这件作品可以被视作一个隐喻,艺术家和他的爱人不可避免走向分离的阴影。

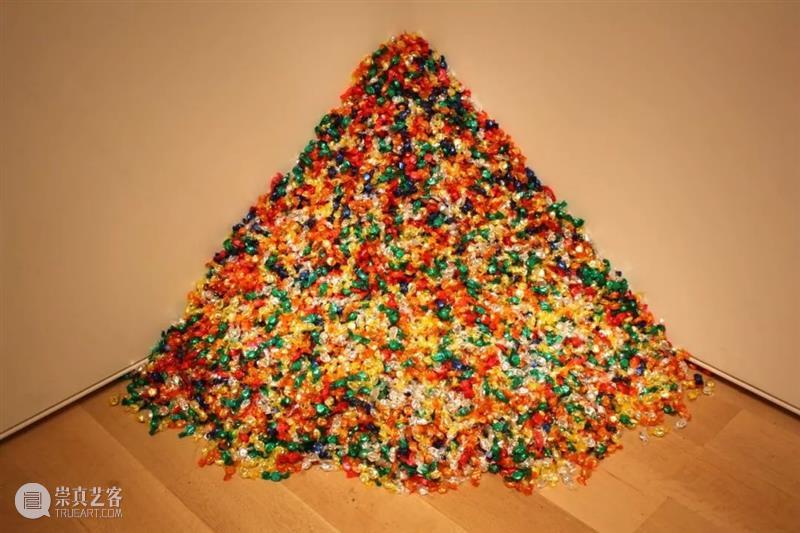

菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯,《无题/罗斯的画像》

而他大多数堆放、消耗系列的现成品装置作品也都与他爱人患病期间生命的流逝有关。

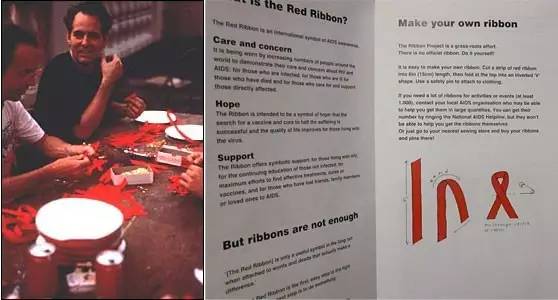

伦作为红丝带的发起者 “Ribbon Bee”,1991年

1991年,以纽约画家帕特里克和摄影家艾伦为首的15名艺术家成立了一个叫作“视觉艾滋病”的组织,希望创造一种视觉象征,以示对艾滋病患者的同情。组织内所有成员都是患有艾滋病的同性恋者。当时的美国社会对艾滋病患者漠不关心,甚至心怀恐惧。然而就是这样一些人大声疾呼,让整个美国社会无法忽视艾滋病,自此,红丝带在全世界流传开来,被世界艾滋病大会认可成为艾滋病防治的象征。

尽管如此,与人类共存的病毒也在不断的进行自我演化,或者说,因人类的无知和贪婪不断被从潘多拉魔盒中释放出来。伴随媒介的多样化,艺术家们选择通过游戏、电影、纪录片、展览等形式作品来警醒世人。生命危机下,虽然会有无数具有献身精神的斗士挺身而出,守卫人类的家园。但生命暗涌始终存在,人类未来之路或将如履薄冰。

由游戏改编电影《生化危机:启示录》在2004年上映,讲述了生物工程实验室病毒泄露造成的人类危机。

《世纪战疫》影片讲述了一种新型致命病毒在几天之内席卷全球的故事。

NetFlix纪录片《流行病:如何预防大型传染病》

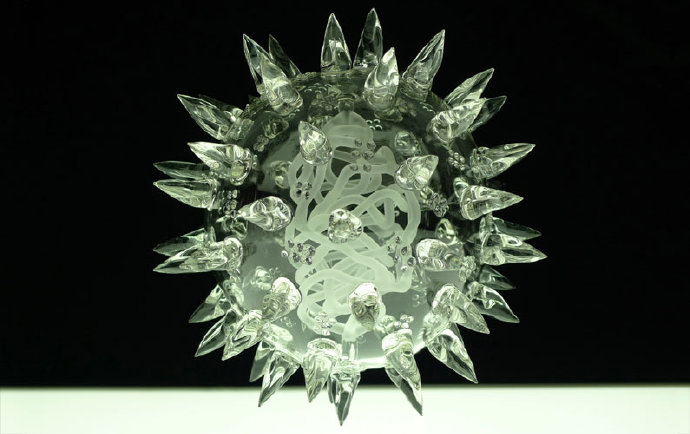

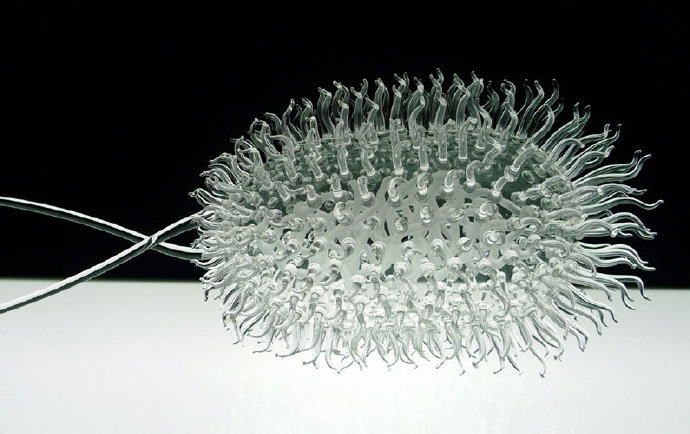

卢克·杰拉姆(Luke Jerram)“玻璃微生物学”系列

卢克·杰拉姆(Luke Jerram)“玻璃微生物学”系列

自2004年开始,英国艺术家卢克·杰拉姆(Luke Jerram)就致力于设计与制造一组名为“玻璃微生物学”(Glass Microbiology)的吹制玻璃艺术鼎。他和一些生物学家合作,制作了一些病原体的玻璃模型。

2012年,英国的独立游戏工作室Ndemic Creations开发了一款名叫《瘟疫公司》的游戏。在这款以传染疾病为题材的策略游戏中,玩家需要将病原体(病毒、细菌等)散播到全球各地,从而制造一场毁灭全人类的超级瘟疫。其中的困难模式则包括“强制性洗手”、“医生从不下班”、“患者被严密隔离”与当下现实疫情防护高度关联的防护措施。

1958年诺贝尔生理学或医学奖获得者莱德博格曾经说过:“同人类争夺地球统治权的唯一竞争者就是病毒。”而艺术作为人类文明史重要的组成部分未尝不可视为对抗疾病的心灵解药。艺术将死亡与生命如此奇特的融合在一起,让生命布满忧郁与恐怖的同时,也将死亡赋予了生命的光亮与色泽...

2020,面对疫情,用25岁的天津女孩陈雨婷在微博上传的漫画“加油,热干面”传递我们的希望。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享